«La fría exactitud no es el arte»

Delacroix

La trayectoria vital y artística de Francisco Iturrino parece estar marcada desde sus inicios por una extraña irradiación espiritual determinista, una especie de aura de disensión que le impulsa a proceder a contrapelo. Siempre en movimiento, nunca complaciente, siempre distinto y casi nunca comprendido. Y es que la libertad, en grado superlativo, y aplicada a la creación artística, muchas veces deviene en malditismo o proscripción. Actuar como un heterodoxo, salir de la zona de confort o del redil, tiene sus riesgos.

En el mismo momento en que nace Iturrino, a más de 1.000 km de distancia, en París, Édouard Manet conoce a la que será su modelo predilecta, Victorine Meurent. Comienza entonces el período más fructífero de la pintura de Manet, con cuadros en los que la modelo (y también pintora; https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Le_jour_des_rameaux.jpg) aparece disfrazada «a la española» y con los que trata de imponer su talento en el ámbito de la oficialidad artística. Autor de una pintura que subvierte las normas establecidas, presenta al Salón en 1863 varias de las obras de temática española y la que convertirá en epítome del escándalo esa edición: Déjeuner sur l’herbe, por muchos considerada la primera pintura verdaderamente moderna. Ese año, ante la ingente cantidad de obras rechazadas por el jurado del Salón (más de la mitad) y para evitar disturbios, Napoleón III decide crear un Salón de los Rechazados (refusés) junto al Oficial.

Entre aquellos rechazados, el enorme lienzo Almuerzo sobre la hierba –presentado al Salón con el título de El baño–, de más de dos metros y medio de ancho, causa una conmoción nunca antes conocida en las exposiciones artísticas y se convierte en el blanco para la despiadada crítica. ¿El motivo? El propio tema, un picnic protagonizado por dos estudiantes –las viandas y el sombrero del personaje de la derecha lo explicitan– con sus respectivas parejas, una dándose un baño al fondo y la otra (Victorine Meurent) completamente desnuda sentada en el centro de la composición y mirando desinhibida al espectador. Aunque se trata de una obra de evocación clásica –un remake del Concierto campestre de Tiziano–, la desnudez ofrecida en clave contemporánea es interpretada como una ofensa libertina. Además, contribuyen a ello el enorme formato, reservado entonces para la pintura de historia, y el heterogéneo tratamiento técnico, el bodegón y las figuras perfectamente dibujados y recortados sobre una vegetación apenas esbozada, como un decorado teatral que evidencia una perspectiva poco naturalista y una iluminación artificial.

A Émile Zola, un personaje muy familiarizado con el arte de su tiempo, aquel escándalo le proporciona un material de primera para escribir una novela, La obra, publicada en 1886. Que además de significar la ruptura definitiva con su amigo de la infancia Cézanne (Claude Lantier en el libro), presenta el Almuerzo de Manet con el ficticio título de Plein air (la pintura impresionista vive su momento de gloria): «En medio del desastre de sus ilusiones, del vivo dolor de su orgullo, sintió que toda aquella pintura tan alegremente provocadora, que desafiaba la vieja rutina con desordenada pasión, le comunicaba un aliento de valentía, una bocanada de juventud y de infancia» (extracto del capítulo 5).

Lejos de amilanarse, el escándalo impele a Manet a desafiar la vieja rutina con mayor valentía. Pinta entonces otra de sus obras más controvertidas, la Olympia, que presentará al Salón Oficial un par de años después. De nuevo la versión contemporánea de un clásico, en este caso la Venus de Urbino de Tiziano, y de nuevo con ella (Meurent desnuda y disfrazada de prostituta) llega el escándalo, la incomprensión del público y la ridiculización por parte de la crítica. Manet se convierte así en el pintor más moderno e irreverente de su época.

Pasarán los años, cambiará el gusto y la pintura de Manet –como él mismo predijo– acabará colgada en los grandes museos. E incluso el Almuerzo –ya en manos de un coleccionista privado– volverá a verse públicamente en la muestra centennale de la Exposición Universal de París de 1900, junto con lo más granado del arte francés del XIX, conservando intacta su procacidad y despertando la admiración de los jóvenes aspirantes a quebrantar las reglas del arte en el recién nacido siglo.

La lección de Manet encarna el fin de la hegemonía de la pintura académica, el arte oficial que desde el siglo XVII propugnaba los grandes valores y las ideas nobles: proporción, perspectiva lineal, moderación en el uso del color, naturalismo, dibujo meticuloso… El arte entendido como un ejercicio profesional basado en la disciplina jerárquica, mediante la formación teórico-práctica de los artistas bajo la dirección de un maestro. Una pintura con un carácter normativo y doctrinal, heredada de la Antigüedad y al servicio del poder. Una pintura, en fin, que aspira al prestigio de las Bellas Artes mediante los premios y los salones, frente a la que reaccionará otra más moderna, que encuentra caduco el epíteto «bellas», durante la segunda mitad del XIX. Un arte sin causa que comienza a fraguarse durante la rebelión romántica –que aboga por el individualismo, el temperamento y la fantasía– y el posterior compromiso realista –que representa el triunfo científico de la Revolución Industrial–, y que culmina cuando los pintores de la era de la fotografía, como Manet, se presentan al Salón, santuario del academicismo, para proponer un culto a lo nuevo y epatar.

Pero a esa generación le sucede otra todavía más heterodoxa y libre, o libertina, según el caso. La crisis del modelo de artista académico da pie a un nuevo tipo, el artista marginal de la bohemia parisina. Artistas sin ataduras y errantes, aquellos que tratan de, en palabras de Baudelaire, «estar fuera de casa y sentirse, sin embargo, en casa en todas partes». Y ahí encontramos a Iturrino, un miembro de la ilustre y mísera bohemia de Montmartre, a partir de 1895.

Con el lumpen de Montmartre, el arrabal de la metrópolis que conserva intacto su encanto rural, conviven algunos de los más insignes protagonistas de la vanguardia artística: Ortiz de Zárate, Modigliani, Toulouse-Lautrec, Degas, Van Gogh, Isadora Duncan, Erik Satie, Picasso, Durrio, Van Dongen, Valadon, Utrillo, Anglada, Nonell, Max Jacob, André Salmon, Apollinaire… Y mantienen la camaradería, el torrencial creativo y cierto espíritu festivo, a pesar de las condiciones adversas.

Es entonces, en el cambio de siglo, cuando se produce eso que comúnmente se ha dado en llamar –según el título del artículo publicado en La Revue Blanche por Félicien Fagus– como la «invasión española». Una nutrida colonia de artistas españoles expatriados en París formada por jóvenes talentosos que buscan descollar en la capital mundial del arte. Una caterva formada fundamentalmente por catalanes (Nonell, Canals o Anglada-Camarasa) y vascos (Durrio, Regoyos o Zuloaga). Autores por lo general de una obra que concilia las características del arte español –imaginación áspera, sombría y corrosiva– con el estilo propio de la modernidad.

En ese medioambiente, verano de 1901, tienen la fortuna de exponer al alimón Picasso (en su debut parisino) e Iturrino (casi veinte años mayor que el malagueño) en la prestigiosa galería de Ambroise Vollard, en la calle Laffitte (la misma que Durand-Ruel y Berthe Weill), centro del comercio artístico de París. Vollard es la principal referencia para conocer la pintura que se realiza al margen de los postulados académicos, y sus exposiciones –Cézanne y Van Gogh (1895) o Gauguin (1898)– dan visibilidad a las nuevas tendencias de la pintura moderna. Pero lo que allí se muestra de Iturrino y Picasso tiene poco de revolucionario, es más bien el producto de la moda que impera entonces en París: «españoladas» con toreros y gitanas al estilo Manet y escenas de la bohemia a lo Steinlen o Toulouse-Lautrec.

El éxito de crítica y ventas es sobre todo para el joven Picasso; mientras que Iturrino ni siquiera espera a que concluya la exposición y decide regresar a España para seguir pintando, que es lo que de verdad le interesa (este episodio corrobora su carácter huidizo y poco pragmático). Entonces muy influido por Regoyos y su particular visión de la España Negra, Iturrino retrata un costumbrismo rural y macabro, mezclado con una visión folclórica de la mujer más desenfadada que la de sus contemporáneos. Una pintura para la que no consigue un marchante, consigue El marchante. Que no es poca cosa.

Ese vínculo con Vollard, aun siendo beneficioso para su inmediata producción, terminará por condenarle a la invisibilidad, a vivir del pan para hoy y hambre para mañana, pues se sabe que el marchante, un tipo tan sagaz como poco escrupuloso –a Vollard «todo el mundo le tenía miedo»–, se dedica a especular con la obra de sus pintores, reteniéndola en los almacenes a la espera de una subida de la cotización del artista en el mercado –como hizo con Vlaminck y Rouault, por ejemplo–.

Los resortes para la proyección de los artistas evolucionan en este momento a una velocidad vertiginosa. El poder de los marchantes, de la iniciativa privada, se equipara al de los jurados de las exposiciones oficiales. Finiquitado el modelo formativo académico, se extiende entre los artistas una nueva forma de aprendizaje grupal, muy productivo, durante las primeras vanguardias. Y comienza a valorarse la obra de algunos artistas sin una estricta formación académica, o directamente autodidactas, como es el caso de Iturrino, formado primero en Bilbao, junto a su tío, Elviro González, un pintor aficionado, y más tarde en Bruselas, cuando abandona sus estudios de Ingeniería, en la modesta Académie de Saint-Josse-ten-Noode.

Todo ello evidencia algo sobre lo que ya intenté divagar en un antiguo post de este blog a propósito de Eduardo Arroyo* («Pintar sin tener ni idea», hoy convertido en un Error 404 y por tanto inaccesible): que para ser un buen pintor no hace falta dominar los rudimentos técnicos del oficio –rigor del dibujo, forma, perspectiva, color y luz– sino tener cualidades mágicas, y que la condición de pintor moderno puede consistir en no saber pintar, o quizá en pintar de un modo distinto, más expresivo o evocador.

Estoy convencido de que las primeras vanguardias, sobre todo el fauvismo, de alguna manera representan el triunfo de la pintura autodidacta frente a la tradición. La primera gran victoria de la heterodoxia artística. Tanto en sus referentes inmediatamente anteriores como entre sus propios correligionarios. Van Gogh y Gauguin son decididamente autodidactas –«después de Van Gogh sólo se puede ser autodidacta» (cito de memoria a Vlaminck, autodidacta recalcitrante que se vanagloriaba de no pisar el Louvre)–. El considerado padre de las vanguardias, Paul Cézanne, formado fundamentalmente a través de la copia en los museos y modelos en la Académie Suisse, carece de un maestro en el sentido tradicional, porque a Pissarro no se le puede considerar como tal, sino como un compañero algo mayor. Émile Bernard (y en parte toda la pintura nabi) llega a las soluciones del color puro y arbitrario de su pintura inspirado por Gauguin y mediante el desaprendizaje en grupo de las nociones de la Académie Julian.

Para el desarrollo de los fauvistas resulta esencial la figura del simbolista Gustave Moreau y la permisiva tutela que ejerce sobre muchos de ellos en la École de Beaux-Arts, empezando por Matisse y siguiendo por Marquet, Manguin y Camoin. Aunque también sobre el espiritual Rouault (su alumno favorito), el belga Evenepoel o el propio Iturrino. La evolución del grupo –porque el fauvismo más que un movimiento fue un grupo– debe más a los logros que comparten en sus excursiones pictóricas que a la instrucción puramente escolar del taller. Esto se hace evidente entre los pintores de Chatou –Derain, Vlaminck y Puy–, compañeros en la Académie Carrière, y, sobre todo, entre los artistas de El Havre –Friesz, Dufy y Braque–, amigos de la escuela municipal de la ciudad. Definitivamente, aprenden más junto a Matisse, el verdadero líder fauve, que en cualquiera de las academias anteriormente mencionadas.

Sin una raigambre teórica que lo sostenga (hasta las Notas de un pintor de Matisse, 1908; http://www.austincc.edu/noel/writings/matisse%20-%20notes%20of%20a%20painter.pdf), resulta pertinente referirse al fauvismo simplemente como un grupo de amigos con intereses comunes o como la consecuencia lógica de estirar los logros del postimpresionismo hasta el límite. Los colores puros aplicados directamente de los tubos, como cartuchos de dinamita que dice Vlaminck, tienen su origen en Gauguin y Van Gogh. De hecho, tras la exposición de Van Gogh en la galería Bernheim Jeune en 1901, de nuevo Vlaminck, el más fauvista del grupo, confiesa la deuda: «aquel día amé a Van Gogh más de lo que amaba a mi padre».

Y si consideramos que la historiografía más rigurosa sostiene que el fauvismo como tal existe sólo durante tres años, desde la exposición en el Salon d’Automne de 1905 –donde el crítico Vauxcelles moteja para la eternidad al grupo– hasta 1908, quedarían al margen muchas de las pinturas calificadas como fauvistas, empezando por las del propio Iturrino. Aquel Salón sí que fue un verdadero acontecimiento histórico planetario: la escandalosa «orgía de colores» protagonizada por los fauvistas y el aduanero (y también autodidacta) Henri Rousseau en la Sala VII, el homenaje a Manet en forma de exposición retrospectiva y la escultura Méditerráneo de Maillol (recientemente expuesta en nuestro museo). Un capítulo completo de la historia del arte occidental bajo el mismo techo.

A partir de 1908, el grupo capitaneado por Matisse se deshace, y es entonces cuando en la producción de Iturrino se aprecia más claramente la contaminación fauve, con un progresivo abandono de las temáticas típicamente españolas y el advenimiento de una pintura con un marcado carácter infantil: desprejuiciado, optimista, lúdico, verdadero, arbitrario… Una pintura que nace de la máxima matissiana de «ver la vida como si fuéramos niños», o de la cita de Vlaminck que dice que sigue considerando las cosas «con ojos de niño». Esa evolución de la nueva obra de Iturrino, próxima a los postulados fauves, es la que se presenta al público parisino en el Salon d’Automne de 1911. Gracias a la intermediación del crítico Élie Faure, el Salón le dedica al español una sala monográfica. Es su mayor éxito oficial y el último, puesto que no volverá a participar en los salones parisinos (en las exposiciones nacionales españolas, tan poco proclives a las moderneces, ni lo intenta). La crítica, sorprendida por su tremenda audacia, recibe la obra con parabienes, como la del mismísimo Guillaume Apollinaire, para el que «son las telas más luminosas que ha producido la pintura española». Otro crítico afín, Gustave Coquiot, señala que ante semejante despliegue muchos pintores creen que Iturrino ha fallecido.

Pero Iturrino, completamente identificado con el sur de España, y su pintura, extasiada por una fiebre colorista, están entonces más vivos que nunca. La relación con el maestro fauvista Matisse se intensifica en el invierno de 1910, durante el período que pasan juntos en Sevilla, en el que ponen los caballetes el uno junto al otro para pintar sendos bodegones. La obra de Iturrino se torna más matissiana, o completamente, con los típicos arabescos y colores planos e intensos del francés, hasta el punto que cuesta distinguir quién hizo qué.

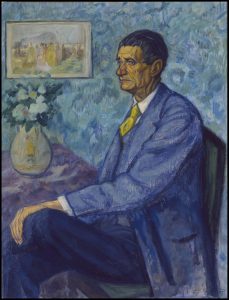

2.Francisco Iturrino, Naturaleza muerta, 1910-1911. Museo de Bellas Artes de Bilbao (depósito colección Zorrilla Lequerica)

En palabras de Gómez de la Serna, Iturrino es entonces «por una profunda paradoja, el hombre del norte que es el pintor más meridional». Con un estilo personal perfectamente definido –formas representadas mediante perfiles muy marcados, cromatismo vibrante logrado a base de pinceladas sueltas y combinación armónica de colores– y una temática en la que abunda la representación de mujeres desnudas o semidesnudas en grupo, Iturrino se destapa como el más dotado colorista del arte español de su tiempo. Trabaja en solitario, sin atender a las modas, permeable únicamente a la insolada luz del sur para crear una obra torrencial.

Y cuando su mujer es ingresada en el psiquiátrico Santa Águeda de Mondragón y sus hijos quedan en Santander a cargo de su hermano Paulino, Iturrino se consagra definitivamente a la pintura más iturriniana en Málaga, en la finca de La Concepción, que sus potentados amigos bilbaínos Rafael Echevarría y Amalia Echevarrieta acaban de comprar a los marqueses de Casa Loring. Ése será su paraíso sureño y allí producirá las obras más destacadas de su producción madura (1913-1919).

En Málaga procede Iturrino primero a la manera de Monet en Giverny o de Bonnard en Vernon, creando una pintura sin cielo ni horizonte en un exuberante jardín con especies exóticas y estanques. Pero la modernidad de Monet y Bonnard –perspectiva japonista, atención a la luz y al agua y sus reflejos– difiere de la de Iturrino, más interesado en captar el violento color de la floresta.

Más adelante, el jardín se convierte para él en un escenario de esparcimiento (joie de vivre) y sus pinturas parecen recrear una nueva Edad de oro, una utopía arcádica habitada por voluptuosas mujeres que juegan, danzan, ríen o descansan plácidamente. Es la cúspide de su obra más original, una visión que sintetiza a la mujer a través del desnudo y a la naturaleza en forma de jardín. A lo que algún crítico se refiere como un «himno a la carne» son en realidad los bronces mediterraneístas de Maillol o las Gracias de Rubens redivivos, son también las pastorales de Matisse y Derain, y son las mujeres a la orilla del mar de Puvis de Chavannes, y las bañistas de Cézanne o las tahitianas de Gauguin. Pero tampoco es nada de eso exactamente, porque es Iturrino en estado puro. Pura heterodoxia.

Durante los complicados años de la Primera Guerra Mundial, Iturrino permanece alejado de París y de sus amigos franceses. Instalado en Madrid, asiste a las tertulias de José María Soltura en El Gato Negro y de Ramón Gómez de la Serna en Pombo, y refuerza antiguos vínculos profesionales que propician la exhibición de su obra en Barcelona, Madrid y Bilbao. En noviembre de 1916 se celebra en el madrileño Palacio del Retiro la exposición de la Asociación de Artistas Vascos. Las más de 200 obras evidencian, ante el estupor de la conservadora oficialidad madrileña, la definitiva implantación de la modernidad parisina en España. Y una de las propuestas más intrépidas del conjunto es la de Iturrino, quien protagoniza en 1919 el acontecimiento cultural de la temporada en la capital: una exposición monográfica en el Círculo de Bellas Artes.

Y cuando parece que por fin le llega el merecido reconocimiento en su país, mucho después del parisino, la gangrena comienza a devorar al artista y sufre la amputación de una pierna. Pobre Iturrino. A partir de ahí, el dolor y los opiáceos, la soledad, la imposibilidad de pintar, las dificultades económicas. Sus amigos, de nuevo gracias a la mediación de Élie Faure, deciden organizar una exposición a beneficio del pintor en la Galerie Rosenberg, en marzo 1922. Los que no pueden aportar obra, como Monet o Zuloaga, lo hacen con dinero, y entre los que sí participan con cuadros están Picasso, Matisse y la pandilla fauvista al completo (Vlaminck, Friesz, Marquet, Dufy, Derain, Puy, Valtat), Signac, Bonnard… que suman sus obras a la veintena de Iturrino propiedad de Vollard. Con las ganancias el pintor puede adquirir una pequeña casa en el sur de Francia, en Cagnes-sur-Mer, junto a su amigo Matisse, donde retirarse. Al poco fallecerá.

Viajero empedernido, hedonista, bohemio, escurridizo, exaltado colorista y ferviente devoto de la luz y el color del sur, Iturrino es un verso libre de la pintura española y un renovador de los arquetipos costumbristas andaluces. Su trayectoria, ejemplo de integridad y heterodoxia, junto a los grandes protagonistas pero en la sombra y siempre fiel a sí mismo. Pese a que su importancia ha sido históricamente soslayada, a Iturrino se le debe considerar hoy como uno de nuestros más prodigiosos coloristas. Porque es el autor de una obra con cualidades mágicas capaz, cuando termina la jornada y se cierra la sala de exposiciones, de irradiar en la penumbra su furia de color. Una pintura que brilla en la oscuridad.

* Mientras escribo este texto me entero del fallecimiento de Eduardo Arroyo, uno de mis más admirados heterodoxos [DEP].