«La belleza será convulsa o no será» André Breton, Nadja, 1928

En la Sala Noble del museo se expone actualmente la serie Historia natural (Histoire naturelle), formada por treinta y cuatro dibujos de Max Ernst reproducidos en fototipia y publicada en forma de carpeta en 1926 por la galerista Jeanne Bucher. A la vista de esta obra maestra del surrealismo, de mano del que Giulio Carlo Argan consideraba «el más surrealista de los surrealistas», surge la tentación de hacer un buen retrato del natural del autor –uno de los artistas más inventivos y desconcertantes del siglo XX–. Pero es éste un reto mayúsculo, no sólo por tratar de evitar que resulte adocenado o trivial, ni por las limitaciones propias de este medio, que no permite ahondar en ciertos aspectos suculentos del personaje, sino, sobre todo, por la intensidad de la obra de Ernst, por lo abundante de su producción y por lo emocionante de su biografía, cuestiones que indefectiblemente determinan la lectura que pueda hacerse del artista y su universo creativo. Aun así, trataremos de que la efigie resulte, si no enjundiosa, al menos verosímil y pertinente.

Max Ernst nace el 2 de abril de 1891 en Brühl, Alemania, una pequeña localidad ubicada a escasos kilómetros de Colonia, en un entorno natural privilegiado y una pujante actividad industrial. Con una formación artística autodidacta, en sus primeros pasos como pintor resulta determinante la figura de su padre, Philipp Ernst, profesor de sordomudos y pintor aficionado, quien en sus excursiones pictóricas por los alrededores de Brühl se lleva consigo al pequeño Max, plantando éste el caballete en los bosques frondosos y en la ribera del caudaloso río Rin.

Tras abandonar los estudios de filosofía y psiquiatría, se decanta Ernst por la historia del arte en la Universidad de Bonn, donde conoce a su primera mujer, Louise Straus –primera mujer también en obtener el grado de doctor en dicha universidad–. Junto a Louise formará un tándem creativo muy fructífero y se hará un nombre en el panorama artístico de vanguardia de Colonia; ella focalizará su trabajo hacia el comisariado de exposiciones y la crítica de arte, mientras que Max se convertirá en un agitador cultural y uno de los principales artífices del dadaísmo.

Los primeros tanteos artísticos del joven Ernst, a principios de la década de 1910, reflejan una marcada influencia de la pintura expresionista, pues tiene una relación muy estrecha con August Macke, destacado miembro de Der Blaue Reiter. También resulta interesante el contagio creativo y la amplitud de miras que suponen la amistad con el alsaciano Hans Arp, un joven culto e inquieto, poeta y artista, un personaje cosmopolita familiarizado con la vanguardia parisina y berlinesa, promotor de exposiciones y fundador en Zúrich del movimiento Dadá. Pero es quizá la Primera Guerra Mundial el acontecimiento más determinante en la evolución creativa (o radicalización) de Max Ernst, quien en 1914 se alista como voluntario en el regimiento de artillería y, hasta finales de 1918, combate en Francia, Rusia y Bélgica. La traumática experiencia bélica devuelve a la vida civil a un creador renacido, con infinita confianza en sus posibilidades y un ánimo subversivo, totalmente preparado para un arte liberado por la fantasía y crítico con una realidad rendida a la barbarie y la estupidez.

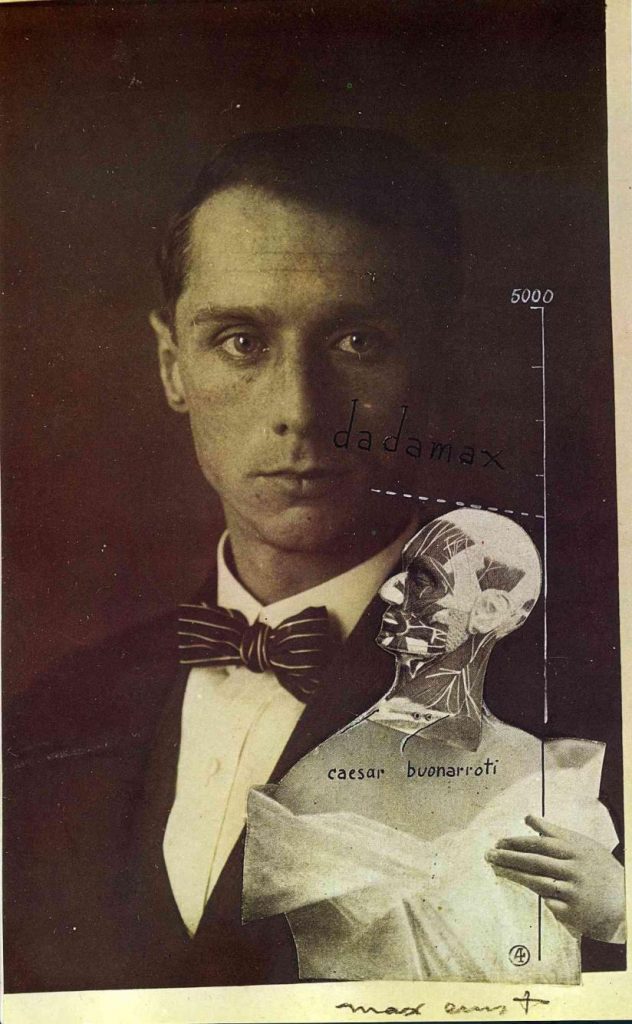

Ernst participa en la fundación del grupo Dadá de Colonia, del que se convierte en su principal representante, con el sobrenombre de «Dadamax». En palabras del artista, el movimiento supone «el estallido de una rebelión de gozo y de rabia», un desahogo juvenil contra la cultura y la lógica establecidas. Como creador dadá, se convierte en un consumado experto en el collage y el fotomontaje, quizá las mayores aportaciones estilísticas concretas del movimiento a la historia del arte, ahí están para corroborarlo los trabajos de Raoul Hausmann, John Heartfield o Hannah Höch. Es la pericia de Ernst con el collage lo que despierta la admiración en París de André Breton y Paul Éluard. Y es además el primer hito en su carrera artística, un magisterio que alcanzará sus más altas cotas de perfección en las novelas-collages de los años treinta, como La femme 100 têtes o Une semaine de bonté, un medio rupturista que descontextualiza los motivos y propone una nueva realidad, nada convencional, pese a utilizar como base antiguos grabados del siglo xix. El collage es, según sus palabras, «la alquimia de la representación visual. El milagro de la transfiguración total de seres y objetos» (Au-delà de la peinture, 1936).

En la obra del artista, entonces muy influido por los paisajes metafísicos de Giorgio de Chirico (1914-1918) en Valori Plastici, los motivos comienzan a emplazarse en unos ambientes de irrealidad que prefiguran el onirismo misterioso del surrealismo. Ernst pinta nuevas realidades e intenta hacer visible el inconsciente mediante una combinación abrupta entre el mundo sensible y la alucinación, una tensión en la que el espacio interior (como el non-site de Smithson) completa, e incluso somete, a la naturaleza. Ese salto al abismo tan audaz, incluso para un artista dadá, no sólo prefigura el uso de la imagen del surrealismo canónico, sino que convierte al alemán en punta de lanza de la vanguardia parisina, en el más avanzado de los avanzados.

Así, y por intermediación de André Breton, se celebra en 1921 la primera exposición individual del artista en París, y participa también en la exposición de arte dadá en la Galerie Montaigne de 1922, junto a Hans Arp, Marcel Duchamp o Man Ray, entre otros. El «renacido» Ernst está preparado para su siguiente desafío. Una vez abandona a su mujer y a su hijo pequeño, se instala en París junto a Paul y Gala Éluard, formando el que probablemente sea el ménage à trois con más talento del arte moderno. Louise Straus y Jimmy continuarán con sus vidas al margen de Max, cómo no, Jimmy se convertirá en pintor y desarrollará su carrera en Estados Unidos, mientras que Louise, con la irrupción de los nazis huirá a Francia y, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, será una de las últimas víctimas de la cámara de gas en Auschwitz.

En el otoño de 1924, cuando se publica el primer manifiesto del surrealismo, Ernst se ha convertido por méritos propios en una figura clave del movimiento y, de hecho, en el primer pintor que forma parte de su núcleo dirigente, junto a los poetas Breton, Tzara, Crevel, Desnos, Élouard y Aragon. En sus inicios, el surrealismo es una tendencia más literaria que pictórica, cuyo germen se halla en la revista Littérature, dirigida por el todopoderoso Breton. Y en las primeras exposiciones colectivas, desde 1925, comparece Ernst junto a un grupo heterogéneo de artistas más o menos afines a los postulados surrealistas, como De Chirico, Klee o Picasso, pues para dar visibilidad y prestigio del movimiento es esencial unir a la causa a los creadores consolidados del panorama vanguardista.

Desde aquella primera farfulla difundida por la revista La Révolution Surrealiste ya se advierte una de las características esenciales del arte surrealista del futuro próximo: la constante búsqueda de nuevas formas de expresión y la inagotable capacidad de experimentación en el aspecto técnico. Frottage, grattage, automatismo, collage, objet trouvé, pintura de arena, cadavre exquis, coulage, calcomanía, fumage… una infinidad de recursos inventados –muchos de ellos por Ernst– para tratar de canalizar esa desbordante facundia creativa.

Con su pintura, Max Ernst contribuye a superar paulatinamente la noción dadaísta de ruptura mediante la mera representación incoherente y a plasmar las formulaciones desde una perspectiva afín a los postulados surrealistas de Breton, esto es, proponer un enigma, un juego, «liberar la pintura del convencionalismo de la representación», hacer «visible el funcionamiento real del pensamiento» y dar rienda suelta a las revolucionarias teorías psicoanalíticas y del automatismo psíquico a través de la preeminencia del azar y lo onírico. En el primer texto teórico de Breton en el que se aborda la compleja estrategia visual surrealista, una compilación de artículos titulado Le surréalisme et la peinture (1928), ocupa un lugar principal el trabajo de Ernst, confirmado entonces como el referente pictórico de la ortodoxia surrealista –antes de la definitiva escisión entre los partidarios de la figuración ilusionista y onírica (Dalí, Magritte) y los acólitos del automatismo puro, más próximos a una abstracción lírica (Masson, Miró)–.

Una vez presentado el autor, hagamos un cambio de dirección para referirnos a la serie que ha originado la disertación, Histoire naturelle, obra que concita las singularidades ideológicas y estilísticas anteriormente señaladas. No deja de ser paradójico, o al menos así me lo parece, que una de las primeras manifestaciones artísticas verdaderamente surrealistas tenga como asunto principal la naturaleza, que de un modo apriorístico podría considerarse como un género pictórico vetusto y estático –tanto en su dimensión paisajística como en el bodegón–, y que la manera de presentarla sea a través de un compendio con una amplia tradición clásica, desde la Antigüedad –Aristóteles, Plinio–, como son los tratados de historia natural, un formato enciclopédico para el estudio científico de la naturaleza que, en principio, no parecen sintonizar con el arte de vanguardia, urbanita, irracional y de difícil clasificación. He aquí la boutade surrealista.

Otro de los orígenes iconográficos de la serie, también con un pedigrí histórico de varios siglos de antigüedad, son los bestiarios medievales, que sirven de inspiración a un buen número de artistas y escritores surrealistas, como Leonora Carrington, Wifredo Lam, André Masson, Benjamin Péret o Julio Cortázar. Monstruos salvajes y aberraciones de la naturaleza que forman un repertorio mitológico inquietante. Es el triunfo de la fantasía y el capricho natural (o contra naturam), del miedo atávico y la maravilla libérrima y surreal.

Pero lo verdaderamente revolucionario de Historia natural es el empleo sistemático del automatismo, método freudiano que busca comprender el comportamiento del inconsciente, y su concreción mediante una técnica artística insólita, el frottage, inventada de forma casual por Ernst al tratar de aprehender en un papel las vetas del entarimado de madera y formar con ellas nuevas imágenes. Un sistema sencillo, sólo hay que frotar un lápiz blando sobre una hoja de papel colocada encima de una superficie rugosa, que exige del artista una interpretación de las formas obtenidas de manera aparentemente azarosa.

Mediante el automatismo afloran en la obra los recuerdos, las experiencias y los instintos reprimidos, y el resultado es tan fragmentario como chocante. El papel del artista cambia, pues ya no es totalmente el autor de su obra, sino una especie de chamán o médium, un intérprete que consigue que el experimento tenga un final feliz. Y no creo que sea descabellado señalar que la producción «automática» de Ernst, entre los años 1924 y 1927, es la primera verdaderamente freudiana del surrealismo, y que la interiorización de esas tesis obedece a un interés por el asunto muy temprano del artista, pues en 1913 ya había leído La interpretación de los sueños, más de una década antes que sus correligionarios franceses.

Historia natural es, pues, una inmersión en las entrañas de la naturaleza que pretende revelar el aspecto multiforme de todo aquello que la compone: lo mineral, lo animal y lo vegetal. En esta nueva génesis, «al liberarse de su opacidad, el universo se funde en el ser humano», dice un Ernst alucinado, y fruto de esa alucinación surrealista, la nueva mirada muestra lo oculto, la realidad que está por encima –el prefijo francés sur del surrealismo equivale a supra o super–. El magnético poder de la inmensa naturaleza se muestra ahora confinada en escenarios claustrofóbicos, en compartimentos estancos. En el prefacio que escribe en 1926 Hans Arp para la publicación de la serie en el portfolio editado por la galerista Jeanne Bucher, concluye su texto con una sentencia muy evocadora (y surreal): «el propio limón cae de rodillas ante la belleza de la naturaleza». Y es que la belleza de esta nueva naturaleza es, como dice Breton, convulsa, como convulsos son los títulos asignados a las piezas de la serie, las costumbres de las hojas, afeitando las paredes, los rayos adolescentes… versos libres de un extraño poema naturalista.

Y esa estética del biomorfismo surrealista –según la acertada denominación de Alfred Barr– de Historia natural, que consiste en una predilección por las formas ambiguas y orgánicas, curvilíneas y bulbosas, patente también en la producción de Hans Arp, Joan Miró, Yves Tanguy o André Masson, y que tiene un precedente inmediato en el art nouveau –interesantísimos al respecto son los estudios de Dalí sobre la arquitectura de Gaudí, nunca se pondera lo suficiente la labor teórica del figuerense–, se fundamenta en una hibridación de conceptos contrapuestos: sueño y realidad, inmensidad y nimiedad, actividad y pasividad, pesadilla y liberación, pensamiento e intuición.

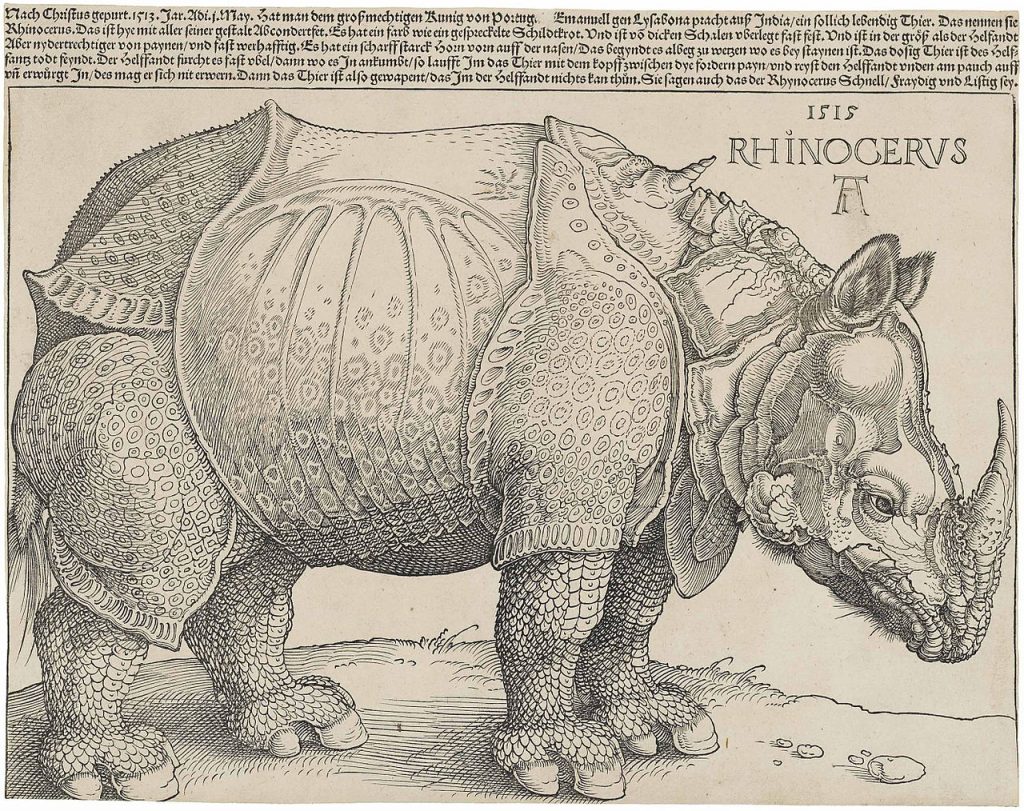

Pero en el caso concreto de Ernst, autor en esencia muy alemán, más que francés, el sustrato estético conviene buscarlo en la tradición artística germánica, históricamente muy atenta al estudio de la naturaleza en sus distintas manifestaciones y capaz, como pocas culturas, de concertar el rigor científico naturalista y la emoción espiritual. Desde Altdorfer y Durero, pasando por el Romanticismo de Friedrich y Runge, y llegando incluso hasta al paisajismo expresionista de Marc y Macke.

En el sugerente ámbito de las ilustraciones naturalistas alemanas, basadas por su carácter en la fidelidad al modelo, encontramos representaciones de elementos de la naturaleza asimismo cargadas de una emoción, a través de la disposición de los elementos, del enfoque o de la aplicación del color, que trasciende la fría objetividad científica. Desde Johannes Kentmann, en el siglo XVII, a los entomólogos Johann Leonhard Frisch o Rösel von Rosenhof, en el XVIII, esas ilustraciones manifiestan un algo inefable que recuerda, de manera indirecta, a la forma de proceder de Max Ernst en su Historia natural.

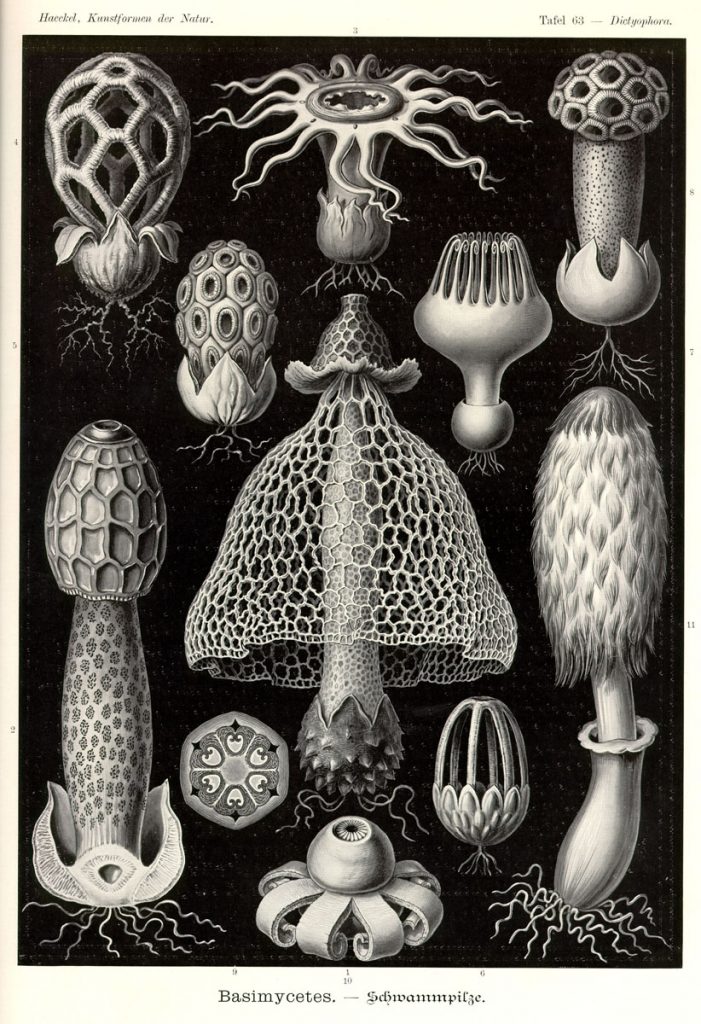

En cualquier caso, avancemos algo más en esta dirección. Cuando se crean y sistematizan con un ánimo racionalista las ciencias naturales en el XVIII –medicina, física, geología, cartografía, paleontología, zoología…–, Alemania (entonces Prusia) es una gran potencia en estos campos del conocimiento. Líderes mundiales y pioneros en la clasificación de la naturaleza a través del estudio, con personalidades tan relevantes como el científico y explorador Alexander von Humboldt, y con propuestas artísticas que conjugan disciplinas tan dispares como la filosofía y las ciencias naturales, como la naturphilosophie romántica de Schelling, Goethe o Carl Gustav Carus. Esa herencia se populariza de forma masiva en el país a principios del XX con una meticulosa e impactante enciclopedia visual, la Kunstformen der Natur (1904) del biólogo Max Haeckel, cuyas láminas sí parecen constituir un antecedente directo de la obra surrealista de Ernst.

Plenamente asentado en la oficialidad del movimiento surrealista –en el momento previo al golpe de timón que debe dar Breton para encauzar las disidencias del grupo–, Ernst expone y publica sus obras con regularidad y buenas críticas. Es más, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que entre los años 1927 y 1929 se produce el momento de mayor lucidez creativa del artista, y que en ese momento el gran asunto de su pintura es la naturaleza, fundamentalmente a través de dos series: las flores-conchas y los bosques.

Continuando con la idea de hibridación como juego de apariencias, que es uno de los hallazgos más felices del surrealismo en general, en el que las formas simulan ser otras o los elementos se crean mediante formas ajenas, Ernst trabaja con el concepto de una naturaleza orgánica que al tiempo está también petrificada. En el caso de las flores-conchas, esa ambigüedad se ve refrendada mediante la renuncia explícita a la representación espacial, la combinación de colores chillones (o antinaturales) y a través de una pintura deliberadamente matérica, en la que predominan las formas fragmentadas. Además, el uso del grattage, procedimiento por el que se raspa el óleo con diversos objetos para obtener las texturas, aflorando de manera inversa a las del frottage, confiere a la obra final una apariencia altamente sugerente e inquietante.

Asimismo, mediante la técnica del grattage elabora la que quizá sea su serie pictórica más abundante y conocida, los bosques (les forêts). Espacios naturales en los que prevalece de igual manera la contraposición entre lo vivo y lo fosilizado, pero que desarrollan una fórmula compositiva algo diferente: un asfixiante primer plano dominado por la verticalidad en el que los elementos agrestes crean una empalizada, y una pequeña porción de cielo abierto, el respiradero, en la parte superior, donde además se sitúa un imponente astro luminoso con forma de anillo. Es éste un universo desconcertante, logrado no sólo mediante el amontonamiento de estructuras leñosas y punzantes, sino a través del uso de una luz nocturna muy matizada y la sutileza en el raspado la pintura, que crean un efecto general de palimpsesto, permitiendo que afloren las huellas más profundas, el misterio del bosque.

En este sentido, existe un texto del artista tan evocador como turbador, «Los misterios del bosque» (Minotaure, n.º 5, 1934), donde la naturaleza es definida, de un modo muy surrealista, mediante atributos zoomorfos y artísticos: «¿Qué es un bosque? Un insecto maravilloso. Un tablero de dibujo. ¿Qué hacen los bosques? Nunca se acuestan temprano. Esperan a que venga el leñador». Pero la descripción más certera de su serie de bosques tal vez corresponda a su amigo Louis Aragon (Bonjour Max Ernst, 1970): «En ninguna parte he soñado mejor que en la pintura de Max Ernst. En esos paisajes desiertos o de pronto visitados por apariciones. He acostumbrado yacer en ellos a la caída de la noche, cuando refrescaba y todo se empezaba a parecer a los bosques de Max, a menudo completamente de madera, sin verdor, donde los árboles no son más que escorzos petrificados».La serie, conformada por más de un centenar de obras muy similares entre sí y que se extiende a lo largo de varios años, encuentra de nuevo unas relaciones acusadas con la tradición pictórica alemana, concretamente con el paisajismo romántico, marcado por el fuerte carácter subjetivo (en tanto que emocional) en la representación de la naturaleza y el gusto por las composiciones efectistas y dramáticas (en tanto que sobrecogedoras), sin descuidar el rigor en la captación de los parajes o los fenómenos naturales.

En mitad de esta etapa tan productiva para Max Ernst se produce un terremoto en el seno del movimiento surrealista. La deriva del grupo, obligado por su dirección a tomar parte de un compromiso político más radical y la cohabitación de sensibilidades de un tropel multidisciplinar y con aspiraciones dispares, provocan que André Breton reformule las bases del movimiento a partir del Segundo manifiesto (diciembre de 1929).

La politización, y la consecuente purga, generan no sólo cambios en la cúpula de influencers del movimiento, sino una evolución en la anquilosada iconografía surrealista y en las preferencias estilísticas y temáticas. La fractura es evidente, pero Ernst permanece relativamente cerca de Breton y del nuevo instrumento doctrinario del grupo, Le Surréalisme au Service de la Révolution. Por otra parte, los renegados se unen a Georges Bataille, el oponente más poderoso contra Breton, desde la revista Documents, donde participan activamente Michel Leiris, André Masson o Joan Miró.

Entonces irrumpen con fuerza jóvenes dispuestos a remozar el movimiento, como el pintor Salvador Dalí o el escultor Alberto Giacometti, con quien Ernst se aplica en un medio desconocido y que será fundamental para su evolución artística, la producción de esculturas-objetos en madera y piedra, de naturaleza simple, totémica y monumental, con ecos de la obra de Brancusi y el arte primitivo. Otra vuelta de tuerca en la producción surrealista del alemán.

Así, el surrealismo encuentra una nueva y prometedora dinámica, en la que participa activamente Ernst, bien como actor en la película L’âge d’or de Buñuel o mediante la ilustración de libros surrealistas (son éstos los años de las formidables novelas-collage). Y se confirma la institucionalización «oficial» del movimiento y su preeminencia respecto al resto de corrientes con el montaje de importantes exposiciones en 1936, como la Exposition surréaliste d’objets en la Galerie Charles Ratton –donde Ernst forma parte como autor único de la sección «Objets naturels incorporés»– o la mítica Fantastic Art Dada Surrealism, comisariada por Alfred Barr en el MoMA. Y es en ese momento también cuando Max Ernst, consolidado ya como una de las grandes figuras del arte contemporáneo, decide poner en negro sobre blanco su particular concepto creativo («Au-delà de la peinture», Cahiers d’Art, n.º 6-7, 1936).

El interés de Ernst por un tipo de pintura con cualidades «naturalistas» y deudora de la tradición germánica pervive en la producción de estos años en obras maestras como La ninfa eco, Naturaleza al amanecer o, muy especialmente, La alegría de vivir (Joie de vivre). En esta última, donde convierte la naturaleza en una especie de jungla de proporciones gigantescas y poblada por monstruos, el artista parece insistir de un modo irónico en la incorporación de las teorías psicoanalíticas respecto al miedo y los deseos reprimidos. Tanto por el estilo pictórico que adopta en estas obras, marcado por la concreción en el dibujo y cierta tendencia a aplanar los colores, como por la propia composición y preferencia por la ambientación selvática, resultan evidentes las resonancias a la pintura naïf de Henri Rousseau, artista con gran predicamento entre los creadores surrealistas.

En otro orden de cosas, en esos años acontece un capítulo que contribuye aún más a situar a Ernst como referente subversivo del arte de vanguardia. La belle jardinière, una de las pinturas expuestas en el Salon des lndépendants de 1924 y que ayudó al artista a granjearse una reputación entre la comunidad surrealista, más tarde adquirida por el Kunsthalle de Dusseldorf, es exhibida para su escarnio público por los nazis en el ciclo de exposiciones Entartete Kunst, inaugurado en Múnich en julio de 1937, y glosada con una leyenda infame: «Insulto a la mujer alemana».

A finales de los años treinta, Max Ernst decide abandonar la disciplina del grupo surrealista y alejarse del enrarecido cenáculo parisino. Se refugia entonces Saint Martin d’Ardèche, en el sur de Francia, junto a su nueva amante, la joven pintora surrealista británica Leonora Carrington. Ambos encuentran en el campo de la Provenza un paraíso óptimo para la creación artística y un modo de vida sencillo y bucólico. Adquieren una granja del siglo XVIII –financiada por la acaudalada familia de Leonora–, que adecúan para sus respectivos talleres y decoran profusamente, y se dedican además al cultivo de la vid.

Pero la felicidad dura poco, ya que Ernst, súbdito alemán, es detenido como sospechoso boche en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Tras varios meses de confinamiento en una fábrica de azulejos reconvertida en prisión, en la que comparte celda con su compatriota y compañero surrealista Hans Bellmer, consigue la libertad a través de la gestión de su buen amigo Paul Éluard, pero tras ser liberado es denunciado de nuevo y encarcelado. Finalmente, Ernst consigue escapar de Francia y exilarse en Nueva York, en una salida organizada y financiada por Peggy Guggenheim, dueña de la importante galería Art of this Century y mecenas del surrealismo, y por un breve período también su esposa.

Una vez establecido en Estados Unidos, en compañía del resto de surrealistas que abandonan Francia por la ocupación alemana –Breton, Duchamp, Masson o Matta–, conoce (de nuevo) a una joven pintora surrealista norteamericana, Dorothea Tanning, que se convertirá, desde 1942 y hasta el final de sus días, en su gran amor. Juntos se instalan en 1946 en una humilde cabaña en Sedona, en el desierto de Arizona. El hallazgo de un remoto espacio de insólita belleza, con formaciones rocosas rojizas de una imponente verticalidad, espolea la creatividad de un artista totalmente identificado con aquella tierra y su cultura indígena. Para Max Ernst, Sedona representa el paisaje que inconscientemente lleva pintando muchos años. Una materialización natural de su obra más surreal.

Totalmente alejado de la ortodoxia del movimiento surrealista, a finales de los años cuarenta coincide con muchos de sus antiguos camaradas en torno a la escuela de la patafísica, una parodia cientifista –la ciencia de las soluciones imaginarias– inventada por Alfred Jarry. En ese ambiente laxo de pensamiento y creatividad «más allá de la física», afín al «más allá de la pintura» de Ernst, encontramos a algunos de los últimos supervivientes del surrealismo oficial y a sus herederos: Ionesco, Miró, Dubuffet, Boris Vian, Duchamp, Escher, Artaud, Jacques Prévert, André Gide…

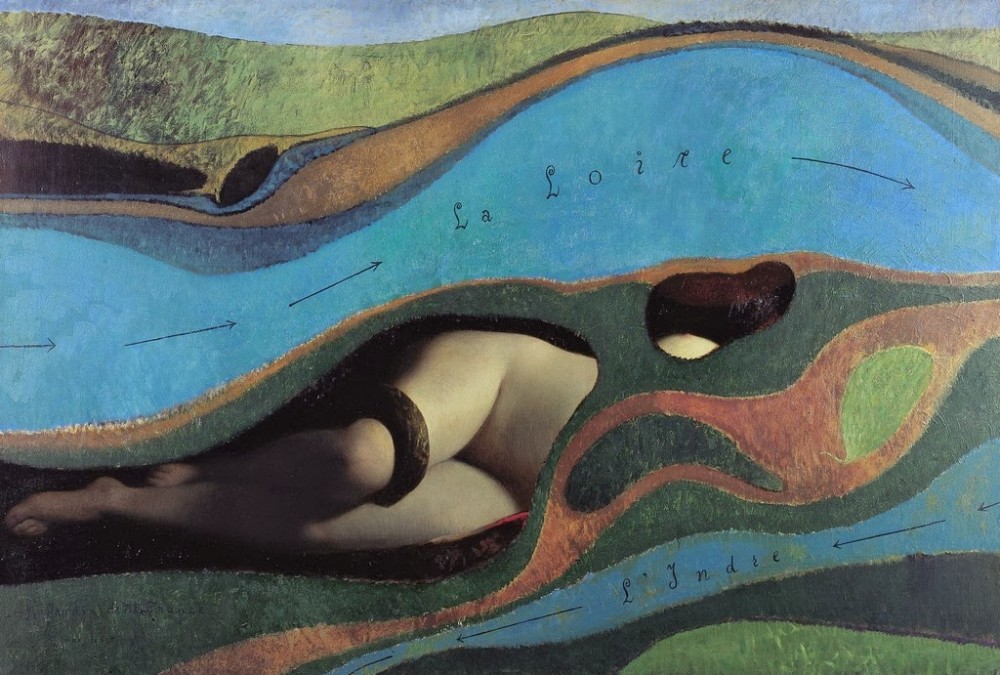

Y cuando a mediados de los años cincuenta Ernst regresa definitivamente a Francia –tras obtener el Grand Prix de la Bienal de Venecia–, se instala con Dorothea Tanning en una casa de campo lejos de París, en Huismes (Turena). Esta última etapa en la vida de Ernst se caracteriza por la tranquilidad y la concentración en su trabajo, tan fructífero como siempre. El invernadero y las numerosas especies arbóreas del enorme jardín –profusamente decorado con esculturas, la última gran pasión artística de Ernst– atestiguan el interés de la pareja por la naturaleza. Como pintor, con un estilo entonces más ecléctico, sigue produciendo obras tremendamente potentes, como El jardín de Francia de1962, que ofrece a vista de pájaro y con un estilo topográfico el entorno natural en el que se ubica su paraíso turenés –la región de Turena es conocida como «el jardín de Francia»– transmutado en la imagen de una misteriosa mujer desnuda que emerge de la tierra, y que por otra parte es una recreación del Nacimiento de Venus de Cabanel, un pastiche surreal que recuerda a la estética del collage y que toma como modelo un paradigma de la gran pintura académica.

Hasta el final, la pintura astringente de Ernst mantiene intactas sus propiedades, y también hasta el final la naturaleza, en su vertiente más lírica o bizarra, es un manantial inagotable de inspiración, un surtidor que de alguna forma contamina –muy a su pesar– a la siguiente generación surrealista (Fautrier, Dubuffet, Wols o Michaux), e incluso propicia la germinación del expresionismo abstracto americano (Pollock, Motherwell o De Kooning). Un arte intenso y profundo, pero de difícil digestión. Como él mismo señaló, «el arte no tiene nada que ver con el gusto. El arte no está ahí para gustarle a nadie». Aun así, nos gusta, y mucho.