Salir a la calle estos días en que el verano parece recién surgido, en llamas, de las entrañas del desierto requiere de valor. Quizá estamos ante un challenge a gran escala, aquel de «the floor is lava» y toca ponerse a salvo de la quema y buscar un refugio climático. Idealmente en un lugar donde poder desahogar la pesadez de la canícula estival, pero sin perder ese placentero ritmo moroso que suena a vacaciones. Mi propuesta: entregarse al noble arte de pasear… bajo techo, cual flâneurs de interior climatizado. Si les apetece el plan, les invito a ir a Buenos Aires, y no porque allí sea invierno (que tampoco es mala excusa), sino porque en la sala de exposiciones del Museo Carmen Thyssen Málaga, viendo las fotografías que Horacio Coppola hizo de su ciudad en los años treinta, se puede disfrutar de un agradable vagabundeo a una temperatura perfecta (principalmente para la conservación de las obras de arte, que resulta ser muy adecuada también para la de nuestra propia integridad física) por una urbe fascinante, que el fotógrafo argentino retrató observando sin prisa, como buen degustador de los placeres de lo urbano.

«Ver el mundo, estar en el centro del mundo y permanecer oculto al mundo»: así -escribía Baudelaire en su célebre novela El pintor de la vida moderna (1863)-, disfruta de la ciudad el «perfecto paseante», el «observador apasionado» de las calles, dejando vagar los ojos fascinados al ritmo de los pasos. Encumbrado en la literatura francesa del siglo XIX a la categoría de arte de la buena vida burguesa, ese vagabundeo (principalmente parisino), inquieto, anónimo y habitualmente solitario, como un dolce far niente en movimiento, ha gozado de adeptos en todo tiempo y lugar. Y sin duda Horacio Coppola merece un puesto destacado entre los flâneurs que en el mundo han sido. Sus fotografías de Buenos Aires bien podrían ser una guía ilustrada para «patearla» en todas direcciones, deambulando sin rumbo, para deleitarse, sorprendidos y cautivados, en cada perspectiva y en cada detalle, para ver y estar en el mundo del fotógrafo, mientras él observa (y nosotros con él), inadvertido para los transeúntes que pasan por delante de su objetivo.

Recién retornado a su tierra natal desde Europa, donde había estudiado en la Bauhaus de Berlín y había aprendido a mirar como los grandes fotógrafos de la vanguardia, Coppola recibió en 1936 el encargo de fotografiar Buenos Aires para un libro conmemorativo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, comisionado por la municipalidad: Buenos Aires 1936. Visión fotográfica. La publicación reunió más de doscientas imágenes que supusieron el primer retrato urbano moderno de la capital argentina, captada con encuadres inéditos e insólitos en un contexto donde la fotografía aún dependía del pictorialismo, de su apariencia de imagen pictórica fotografiada, heredada del siglo XIX.

Quizá resonaron entonces en la mente de Coppola los versos de Borges, otro insigne flâneur, amigo y compañero de paseos por los barrios porteños que, en Fervor de Buenos Aires, un poemario de vagabundeos urbanos publicado hace ahora un siglo (y cuyo título hemos tomado prestado para nuestra exposición), escribía:

“Esta ciudad que yo creí mi pasado

es mi porvenir, mi presente;

los años que he vivido en Europa son ilusorios,

yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires”

Recorriendo la ciudad en todas direcciones, desde el centro a la periferia, encuadrando lo que ve continuamente con su mirada, Coppola se mueve sin restricciones. «Agarré el plano de Buenos Aires y dije, Buenos Aires está acá, acá está Rivadavia, acá está Santa Fe-Cabildo, y acá está San Juan y Avenida del Trabajo. Y así empecé a salpicar cosas en los tres ejes, del centro a los barrios», recordaba años después sobre aquellas jornadas de las que surgió su trabajo hoy más admirado, que le convertiría en el fotógrafo de referencia de la vanguardia argentina. Pese a tratarse de un encargo oficial, Coppola impone su forma de ver. En el propio libro, las imágenes intercalan el centro y los barrios, reflejando el carácter libre y asistemático de sus paseos de flâneur.

La ciudad que vemos en las fotografías de Horacio Coppola está detenida en un momento de esplendor urbanístico, en los años treinta, en los que, además, se convirtió en refugio de exiliados de las guerras y dictaduras europeas y vivió una etapa de fervor cultural y artístico del que Coppola fue protagonista indiscutible, como portador de la modernidad para la fotografía argentina.

Pero no es una ciudad mítica, sino tangible, vivida en primera persona y real. Ese era, de hecho, el sentido que la fotografía tenía para él: «la cámara fotográfica posee la capacidad de detallar e «insistir» en la realidad visible de los seres y de las cosas […], un instrumento al servicio del hombre consciente de esta realidad». Esa posibilidad de realismo constituía, entendía Coppola, la esencia de la fotografía, su capacidad para fijar de forma fidedigna la «visión de lo real visible» del fotógrafo. Su retrato de Buenos Aires devuelve, pues, una mirada sincera y directa a la realidad de la ciudad.

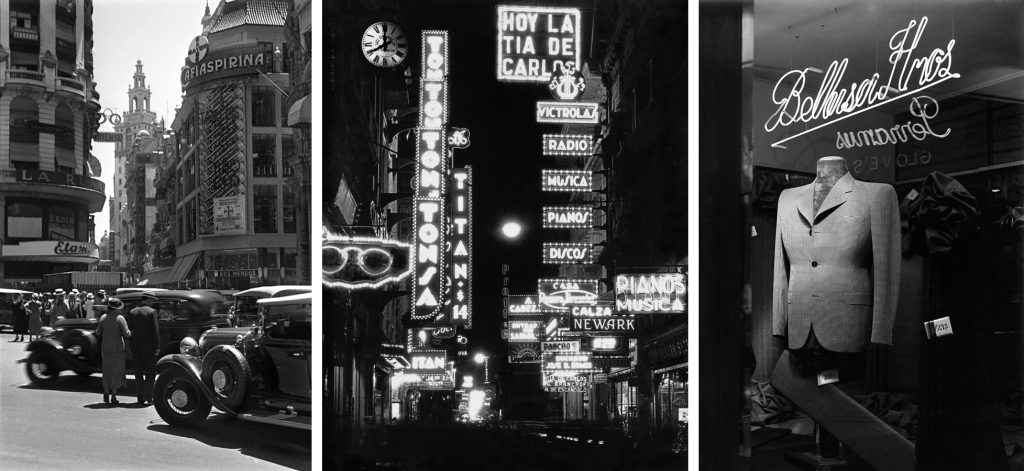

Mientras el flâneur de Baudelaire se deleitaba en la multitud, que era su dominio natural, como decía el escritor, Coppola, sin embargo, parece buscar la forma de silenciarla, de difuminarla entre los edificios que centran su atención. Este paseante porteño se dedica a mirar geometrías. A encontrar a través de la fotografía, como más tarde diría Henri Cartier-Bresson de su propio objetivo como fotógrafo, «la estructura del mundo», el «placer puro de la forma», y, en definitiva, el orden en el caos. Cumpliendo con un precepto fundamental del flâneur, su anonimato, Coppola ignora a los transeúntes para ver los edificios, los edificios para ver las calles, las calles para ver las luces de neón, los neones para ver los escaparates, los escaparates para ver la vida que pasa al otro lado del cristal, siempre mirando más allá de lo obvio.

Vista en un plano, como si mirásemos desde arriba, a mucha altura, Buenos Aires es una ciudad reticulada, de líneas y ángulos rectos, trazada «a cordel y regla» como establecían las ordenanzas para el urbanismo de las nuevas ciudades americanas dictadas por las autoridades españolas ya en el siglo XVI. Nada que ver con el modelo europeo, resultado de siglos de ocupación y crecimiento asistemático y caótico. Para un porteño como Coppola, pues, la geometría era parte del paisaje.

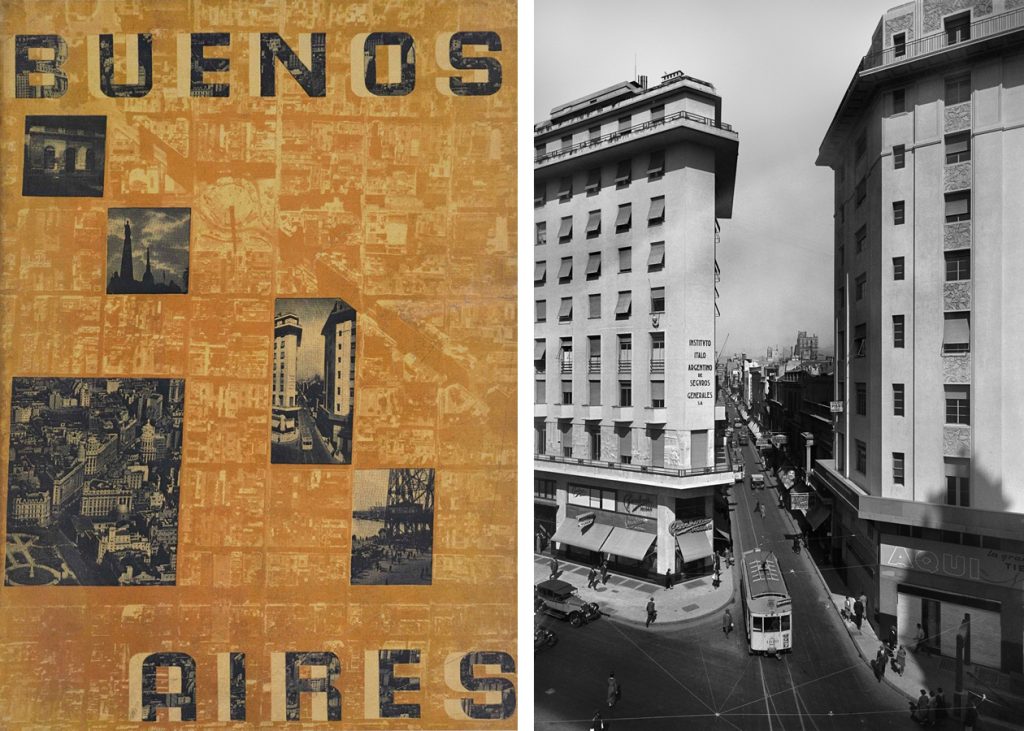

Esta organización cartesiana del espacio urbano es sin duda un elemento clave en la fotografía de Horacio Coppola. Y así lo entendió Grete Stern, la fotógrafa y diseñadora alemana con quien compartió su vida entre 1932 y 1947, en el fotomontaje que hizo para la cubierta de la segunda edición (1937) del fotolibro Buenos Aires 1936. Visión fotográfica. La ciudad es, en la mirada de Stern, una cuadrícula regular, un plano en el que se insertan cinco fotografías de Coppola, como los monumentos destacados en un mapa turístico.

En las propias instantáneas se respira esa geometría. Y también se mira las calles desde arriba, en picado, pero más de cerca. Desde balcones y azoteas. Hacia las aceras, que transitan elegantes porteños trajeados y con sombrero. Hacia las calzadas, donde filas de modernos vehículos y «colectivos» atascan la circulación. Hacia las fachadas de los edificios, donde los vistosos rótulos de las tiendas anuncian bazares, restaurantes, locales de baile, confiterías y hasta el célebre Luna Park o la galería Witcomb, donde en 1922 había expuesto con gran éxito el pintor cordobés Julio Romero de Torres.

A veces el fotógrafo dirige su objetivo a lo que tiene a la altura de sus ojos, en su privilegiada atalaya, en la que sólo él sabe cómo ver de verdad. Entonces la ciudad se vuelve vertical y horizontal. Las arquitecturas se desplazan en líneas vertiginosas hacia el horizonte de largas avenidas, como en una ciudad inventada de un futuro de ficción.

O el skyline se extiende hacia los cuatro puntos cardinales, por encima de los tejados, de los modernos y los antiguos, de la ciudad que fue y la que quiere ser. Y entonces Coppola nos muestra un paisaje urbano inabarcable y abrumador, que evoca esa sensación que provocan las vistas, antaño más literarias y hoy atracción turística en casi cualquier sitio, desde torres, rascacielos y edificios kilométricos de toda clase: la ciudad tiene vida propia y nos hemos (o nos han) extraído de ella.

Ese es el Buenos Aires que Coppola ve como nadie lo había hecho antes, como el primer fotógrafo de vanguardia que retrata la ciudad: el que un mero paseante no encontraría, el que se esconde en puntos de vista inesperados de esas enormes avenidas con las que todos identificamos la capital argentina (las de Mayo, Corrientes o Alem, por ejemplo), o del omnipresente obelisco recién construido, una monumental forma geométrica que Coppola convierte, más que en hito urbano, en una oda a la abstracción de las formas que un fotógrafo educado en la Bauhaus encontraba en cada mirada.

Observador curioso, pero distante y neutral, el fotógrafo es, como escribía Susan Sontag, «una versión armada del paseante solitario que explora, acecha, cruza el infierno urbano, el caminante voyeurista que descubre en la ciudad un paisaje de extremos voluptuosos». La Buenos Aires de Coppola invita al observador a fluir como otro anónimo caminante más por una jungla urbana a medio camino entre el pasado colonial y el presente de una metrópoli que sueña con la modernidad, a mirar sin ser vistos a sus ciudadanos, paseantes ellos mismos entre terrazas, tranvías y locales nocturnos, a consumir, en definitiva, los deleites sensoriales de una ciudad que en las fotografías de Coppola suena a tráfico y a bandoneón, a pleno día y bajo el fulgor de la luz artificial de la noche. Como para Balzac, la flânerie de Coppola es «gastronomía para los ojos». Hasta el 10 de septiembre el menú se sirve, bien fresquito, en el Museo Carmen Thyssen Málaga.

[Todas las fotografías reproducidas en este artículo forman parte de la Colección Telefónica, generoso prestador de nuestra exposición Fervor de Buenos Aires].