En estos tiempos (esperemos que transitorios) de mascarillas protectoras nos hemos dado cuenta, ingenuamente, de cómo con ellas se transforma nuestro rostro, perdemos expresividad, nos sentimos extraños e involuntariamente camuflados… No deja de ser un reflejo de la importancia que damos a lo visual y al rostro como lo que más y mejor define al individuo. Pero siempre hemos estado rodeados de máscaras, de objetos que velan el rostro real y lo sustituyen por otro provisional, en contextos muy diversos que les han otorgado múltiples significados. E incluso, etimológicamente, persona y máscara están unidos en el origen de nuestra lengua.

El teatro, festividades paganas, religiosas y mundanas, el ámbito funerario, rituales tribales y ancestrales han sido, entre otros, escenarios históricos para cubrirse con una nueva cara con una finalidad lúdica o apotropaica. Más allá del carnaval o lo etnográfico, las máscaras de nuestro presente son principalmente simbólicas, las de la falsedad, la mentira, la ocultación del verdadero yo por prejuicios sociales o angustias existenciales, y tantas otras que todos hemos visto, e incluso puede que probado ocasionalmente. Uniendo esos usos tradicionales de la máscara y su conversión en un escudo alegórico, el arte del siglo XX concedió notable protagonismo a un artefacto que, ya como elemento físico que se superpone al rostro o ya invisible, fusionado con éste, mostraba las incertidumbres de lo individual en un mundo de profundos cambios en todos los órdenes.

Tras varias centurias marcando la pauta del universo, desde el lejano humanismo renacentista, el hombre se vio entonces sobrepasado por su propio dominio. La llamada a ser la era del individualismo moderno fue, sin embargo, un período de crisis de las certezas conocidas, sacudidas por eventos que dejaron al hombre desorientado, desconcertado, desarraigado, perdido en su propia identidad, borroso en mitad de un panorama socialmente prometedor e históricamente intenso, cuyas huellas marcan aún nuestro presente.

Un repaso al modo en que se retrató al individuo en las artes visuales de vanguardia confirma que la imagen transmitida es muchas veces la de un ser inquietante, grotesco, fragmentado, deformado, deconstruido, mutilado, sin rostro, esqueletizado, plastificado, travestido o enmascarado de múltiples formas. Despojado, en definitiva, de su personalidad, convertido no solo en campo de experimentación formal para todos los ismos, sino en reflejo de un mundo incierto de grandes aglomeraciones urbanas que engullen la especificidad individual en la uniformidad de la masa, de conflictos bélicos tan dramáticos que incluso transforman la apariencia física de sus víctimas; de profundos cambios sociales que trastocan los esquemas conocidos; de nuevas etiquetas para definir a las personas; de una economía intransigente que segrega y clasifica a sus vencedores y vencidos; de unas artes que rompen con los principios sagrados de la obra única, la perspectiva y la mímesis. Espejo, en definitiva, de un contexto donde la supervivencia o el éxito pasan, más que nunca, por ser capaz de camuflarse, reinventarse o incluso diluirse bajo la protección de una buena máscara.

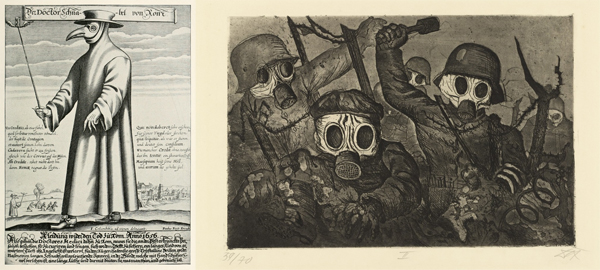

Incluso en sentido literal. Al igual que las máscaras picudas de los médicos de la peste negra del siglo XVII, las máscaras antigás de los soldados de la Primera Guerra Mundial que pinta Otto Dix son artefactos que protegen de la muerte al tiempo que anuncian su inminencia. Y, paradójicamente, «ponen cara» a la amenaza, pues han suplantado a sus portadores. Un anonimato aterrador se esconde tras ellas, una terrible mutación de cuantas experimentó en el mundo y el arte moderno lo que en su día fue un objeto lúdico y festivo. A Dix su experiencia personal en el infierno de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y en el Berlín derrotado, humillado y depauperado de entreguerras parece haberle llevado a pensar que el hombre se había convertido en un ser amenazador, desagradable y deforme, una máquina de matar sin rostro.

Quizá, como las de la peste, convertidas hoy en emblema del carnaval veneciano y desposeídas de su uso primigenio, estas máscaras acaben frivolizadas por el disfraz, cuando haya pasado el tiempo suficiente para que dejemos de asociarlas a una realidad concreta y dramática y puedan convertirse en meras caretas lúdicas.

Pero no es necesario estar en guerra para necesitar ponernos a salvo o escondernos tras una máscara. Goya, agudo crítico de la sociedad de su tiempo, denunció en sus obras que donde más las utilizamos es en las relaciones sociales cotidianas, en las que, como certeramente indica el título de uno de sus Caprichos, «Nadie se conoce». En sus series satíricas de grabados como ésta o los Disparates, las máscaras exceden su contexto «natural». En manos de un artista inconformista y crítico como él adquieren nuevos significados: su aspecto deforme se contagia de o al propio rostro que esconde, embrutecido por la ignorancia y el adocenamiento social, y el disfraz pasa a ser permanente. Todo el mundo finge y se esconde, individual y colectivamente, en el disparatado carnaval goyesco. Y en el del pintor belga James Ensor, rendido admirador del aragonés, a finales del siglo XIX, y mordaz crítico de la política, la moral y la sociedad de sus contemporáneos que, enmascarados y caricaturizados, lo mismo festejan una recepción callejera de Cristo en Bruselas, que son perseguidos por la muerte o se bañan en las playas de Ostende, localidad natal del pintor. O, en los años 1920 y 1930, en el carnaval barriobajero de José Gutiérrez Solana, un extraordinario pintor de miserias humanas, nacido un domingo de carnaval, inevitablemente predestinado a rodearse de máscaras.

Es precisamente esta consideración de la máscara como un elemento físico y tangible que, al disfrazar el rostro e impedir que se reconozca a su portador, permite liberar los bajos instintos, comportamientos socialmente inaceptables o conductas moralmente reprobables, el que, superando su contexto de origen pagano reconvertido en fiesta de purificación cristiana, tendrá larga influencia en el arte del siglo XX. Amparado por el disfraz, la máscara y, en definitiva, el anonimato protector, cualquiera puede participar en ese juego de engaños y confusiones al que se nos incita al menos una vez al año. No es necesario, además, trabajarse mucho el atuendo, casi cualquier cosa vale, como se ve en los cuadros de Solana o en su relato del bizarro cortejo que acompaña al entierro de la sardina que relata en su libro Escenas y costumbres (1913): un embudo en la cabeza, caretas de animales, cucuruchos de paja y papel, mascarones, sayas, para disfrazarse de nada, simplemente para ocultarse y actuar fuera de toda convención. Eso sí, es un estado transitorio, «por la mañana os habrán puesto la ceniza en la frente para que os acordéis que no somos más que polvo y que en él nos hemos de convertir». ¿O no…?

La careta pone sobre nuestra cara la de otro ser (sea humano o no), con rasgos más o menos definidos. Es un objeto tangible que, salvo accidente indeseado, podemos quitarnos a voluntad, con un simple gesto. El maquillaje es distinto. Evidentemente, se puede retirar, no es un tatuaje permanente (aunque «haberlo, haylo»), pero su comportamiento sobre el rostro es distinto al de la máscara. Por mucho que llegue a modificar la apariencia, la persona sigue ahí en tanto que sus gestos y expresiones se ven, no están tapadas por la careta puesta delante de la cara. Como en el teatro kabuki japonés, en el circo, el cine…o en la vida diaria. Y, sin embargo, no deja de ser una máscara, especialmente cuando es exagerado, grotesco o, sobre todo, cuando sirve para clasificar a una persona dentro de un tipo concreto.

Así, en Chico con chistera del norteamericano Walt Kuhn (1948), que hemos utilizado como imagen de nuestra exposición Máscaras, reconocemos sin dificultad a un payaso, quizá del circo Ringling Brothers-Barnum and Bailey que el pintor frecuentó en los años 40 en Nueva York. Es su rostro cubierto de maquillaje blanco el que nos da la clave para identificar al personaje, en este caso con su profesión. Pero, como toda máscara, invita a querer ver más allá. Su mirada fija y directa hacia el observador trasmite la amargura y soledad que intuimos oculta tras la ficción del personaje. Caracterizado para representar un papel ante los demás, su identidad permanece camuflada, protegida por la máscara, incapaz, sin embargo, de ocultarla por completo. Kuhn pintó esta obra el año antes de su muerte, en un momento en que su salud mental estaba en crisis, y quizá volcó en ella su visión dramática de la vida, enmascarándose él mismo como pintor tras este rostro ajeno, absolutamente cautivador, bello y trágico.

Por otro lado, según nuestros usos y costumbres, el maquillaje que cubre los rostros de las modelos a las que retratan en París en las primeras décadas del siglo XX František Kupka, George Rouault, Auguste Chabaud, Kees Van Dongen o Picasso resulta exagerado. Y también lo era entonces, en un momento anterior a la difusión del maquillaje como un complemento de belleza femenina en los años veinte, más allá del ámbito de la prostitución. Hasta entonces, la combinación de polvos de arroz, ojos perfilados en negro con kohl y labios rojos era un «signo distintivo», por así decirlo, de las mujeres de la calle, como las que indudablemente protagonizan esos lienzos, usuarias avant la lettre de la escopeta de maquillar de Homer Simpson (https://www.youtube.com/watch?v=bTUA0EmMoc4).

Otra vez más, esa capa de cosméticos, esa «pintura del rostro», como la llamaba Baudelaire, que da un aspecto tan artificial y que incluso puede llegar a resultar grotesco, es una máscara. Con ella cambia la cara, supuestamente para embellecerla, y se disfraza a su portadora de un tipo concreto de mujer, dentro del contexto del París de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. La faz que cubre es ahora la de una mujer cualquiera, anónima, a quien, sin embargo, el espectador, asigna una categoría. «Todas las miradas tienen la misma expresión de provocación pasiva. Todos los labios sonríen la misma sonrisa que anuncia las mismas promesas», decía el periodista Yves Guyot en 1882. Otra forma de diluirse en la corriente, aunque se cargue con otros estigmas.

Este tipo de enmascaramiento efímero es quizá el más socorrido, en tanto que no precisa más que de una capa sólida o en forma de cosmético para cubrir la cara. Pero las numerosas formas de alterar el rostro que probó el arte de vanguardia tienen un sentido análogo, cuestionar la apariencia y su fiabilidad. Porque el individuo y su percepción propia y ajena eran nuevos o al menos, otros.

Es bien conocida la influencia de las máscaras rituales africanas y oceánicas en la configuración del precubismo de Picasso (cuyo ejemplo conspicuo es Les Demoiselles d’Avignon, de 1907) y en la obra de artistas como Derain, Léger y Julio González. Rostros hieráticos y esquemáticos, de cuencas oculares vacías y rasgos geometrizados, inspirados por ese arte «primitivo» no occidental «descubierto» en el museo parisino del Trocadero y que los vanguardistas saludaron como una revelación, anunciaban una despersonalización del retrato y una imagen fragmentada y dislocada, como la que devuelve un espejo roto, en la que ahondará el cubismo. «En las máscaras habla el poder de la mirada cubista», escribía en 1915 Carl Einstein en Negerplastik, un libro fundamental para la recepción de las máscaras etnográficas en las vanguardias.

Aunque surgido antes de la guerra, el conflicto le dio la razón al cubismo en su forma de ver al hombre como un ser deconstruido. Hombres rotos, física y espiritualmente, lucharon en campos de batalla como el de Verdún, donde Fernand Léger, camillero en la contienda, vio una «academia del cubismo» y aún más, «una abstracción pura»: «no hay nada más cubista que una guerra como ésta que te divide, de forma más o menos exacta, a un buen hombre en varios trozos y los envía a los cuatro puntos cardinales». La guerra como «un problema de geometría», como un cuadro cubista de Picasso, Braque, Gris, Lhote o el propio Léger, como una realidad imposible de expresar más que a partir de la pérdida de integridad física y de individualidad.

Junto al cubismo, el movimiento de vanguardia que más experimentó con la presencia perturbadora de la máscara tribal hecha rostro fue, sin duda, el expresionismo alemán. Por ejemplo, Emil Nolde, fascinado por la «fuerza elemental» de las piezas vistas en el Museo de Etnología de Berlín, pinta unas naturalezas muertas que parecen una versión actualizada, sin contenido social, de las de Ensor (a quien visitó en su casa de Ostende en 1911). Estas obras abundan en conjuntos de caretas y máscaras de aspecto grotesco y salvaje que trascienden su condición de objeto inerte, animadas por una vida sobrenatural que da forma a un carnaval fantasmagórico, que no necesita de rostros ni de individuos. Tanto en él como en otros expresionistas (Schmidt-Rottluff, Münter, Pechstein…) las caras de sus figuras acaban siendo reemplazadas por máscaras de enorme potencia visual.

Para hacer frente a un mundo fracturado, el arte probó innumerables formas de representar a los individuos que lo habitaban. Una opción podía ser convertirlos en seres artificiales, como los maniquíes y las esculturas de la pintura de Giorgio de Chirico, sin rostro, inmóviles, congelados en un mundo postapocalíptico, raro pero tranquilo, inquietante pero bello. O como las figuras de los cuadros de Solana, que cuando no son maniquíes lo parecen, como si se hubieran convertido en muñecos de cera. O como los figurines geométricos de cartón recortable, sin rostro, en las pinturas de Malévich, a las que recuerdan los dibujos de Rodchenko de nuestra exposición, parte de la serie Lucha grecorromana que representan luchadores de circo enmascarados (1918-1920), de aspecto mecánico, como marionetas.

También se puede intentar pasar inadvertido, estar pero evitar ser reconocido, oportunamente tapada la cara por una manzana, una paloma, una tela, dando la espalda, dejando que la sombra preceda a la presencia, como en los cuadros del surrealista belga René Magritte. «Todo lo que vemos esconde otra cosa, siempre queremos ver lo que está oculto por lo que vemos. Hay un interés en lo que está oculto y que lo visible no nos muestra. Este interés puede tomar la forma de un sentimiento intenso, una especie de conflicto, se podría decir, entre lo visible que está oculto y lo visible que está presente», escribía el propio pintor. Gran retratista del anonimato o del disimulo, en sus obras es imposible penetrar en los rostros, inaccesibles, siempre enmascarados, quizá porque poner esa barrera para no mostrarnos como realmente somos es algo tan humano que nos define como tales. Más que velar el rostro, Magritte desvela su verdadera naturaleza, la de la máscara permanentemente fundida con la cara.

En esa unión entre ambas, los resultados pueden ser diversos. Así, la máscara puede sustituir al rostro, integrada en un cuerpo, pero evidenciando su condición, por ejemplo, dejando vacías las cuencas de los ojos. En una primera lectura se puede pensar que es una forma de despersonalizar al retratado, al eliminar la mirada, ese espejo del alma. Y, sin embargo, qué intensidad tienen esos huecos negros en algunos cuadros. Como en las obras de Amedeo Modigliani, de rostros reducidos a sus líneas fundamentales, sin ojos, clara evocación de una máscara primitiva y que manifiestan, pese a ello, una intensa personalidad, en sus gestos, en la interpelación directa al espectador con sus miradas negras, grises o blancas, siempre infinitas y melancólicas. Estos rostros-máscara, como los que pintan en España, entre otros, Rafael Barradas, Josep Togores, Olga Sacharoff y su marido Otto Lloyd y, permítanme mencionar a un paisano, Paulino Vicente, en el retrato más formidable que seguramente le hicieran jamás a Pío Baroja, están vivos, hay alguien detrás (o dentro, según se mire).

Entre tantas formas de ocultarse no falta el travestismo, donde el equívoco en torno a la identidad sexual puede ser un juego o una verdadera exploración del yo. En el primer caso, es archiconocido el alter ego femenino y judío de Marcel Duchamp, Rrose Sélavy, «nacida» en los años 20 en Nueva York, que incluso «se independizó» o se desdobló del artista firmando sus propias obras y que Man Ray fotografió con asiduidad. Otro sentido tienen, en cambio, las obras de la escritora y fotógrafa Claude Cahun (seudónimo de Lucy Schwob) donde la androginia, la ambigüedad y el uso de la máscara para encarnar una sexualidad con rostros y apariencias múltiples es reflejo de la propia identidad de su autora, de una suerte de autobiografía en imágenes que reta a la mirada convencional.

En este maremágnum de rostros provisionales, el auténtico acaba por desaparecer, incluso físicamente, reemplazado por máscaras autónomas, que no necesitan una cara detrás. Como si el individuo fuese una sucesión de capas: máscara, rostro, nada. Caídas las caretas, solo quedan «ellos, los detritus», los residuos de una fiesta macabra, en forma de calaveras y máscaras (¿o caras?) abandonadas, como en los bodegones a lo Ensor del pintor vasco Nicolás de Lekuona. «Las máscaras no sirven como segundo rostro / no sudan, no se azoran, jamás se ruborizan / sus mejillas no ostentan lágrimas de entusiasmo / y el mentón no les tiembla de soberbia o de olvido / ¿quién puede enamorarse de una faz delegada?», escribía Mario Benedetti. Por eso tenemos que deshacernos de ellas y, sin embargo, perdido todo lo demás, desaparecido el individuo, parece que son lo único que queda.

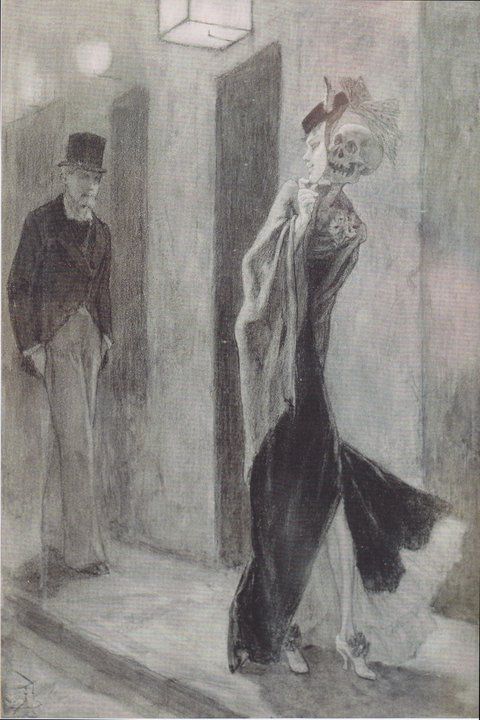

Incluso la Muerte las utiliza para engañarnos, para intentar seducirnos y arrastrarnos a la destrucción. Así la muestran Ensor o Félicien Rops: bajo la apariencia enmascarada de una hermosa femme fatal, la muerte se ríe sarcásticamente. Una parodia humana, en una esquina de una calle, a las cuatro de la mañana, como reza el título de una de las inquietantes obras de Rops, al amparo de la noche y la máscara.

Quitarse la máscara tiene algo de purificación, pero también se desvela más de lo que hace falta. Como si estuviéramos dotados de una mirada de rayos X, nos enfrentamos a las esqueletomanías de Carlos González Ragel, un artista inclasificable, maestro de lo que él mismo llamó «el arte de ver más allá de lo que alcancen nuestros ojos». Resulta irónico ver a Goya de esta guisa, cual zombi, como si se le hubiera aplicado su propia mirada escrutadora que deja a la vista lo subyacente, aunque aquí sea una calavera malhumorada.

Estos esqueletos famosos no han perdido la identidad de la piel que un día los recubrió. Están muy vivos, como todas las máscaras del arte moderno. Con o sin alguien detrás, juegan a confundirnos, a hacernos dudar de cuál es el verdadero rostro. Sin embargo, el siglo XX cruzaría una última frontera, que el arte no evitó representar. Desposeídos de su identidad y casi de su humanidad, quienes pasaron por los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial se muestran en las obras del pintor esloveno Zoran Mušic, testigo del horror en Dachau, como montañas informes de cadáveres esqueléticos. Individuos reducidos a despojos. Como escribía Primo Levi, si esto es un hombre… Lo más aterrador es que, como indicaba el título de la serie que en los años setenta dedicó Mušic a rememorar lo que seguramente nunca pudo olvidar, ellos no fueron (ni serán) los últimos.

Aquí ya no sirven ni siquiera las máscaras, porque se han eliminado los rostros y la piel, hasta dejar solo huesos. Se han quitado todas las capas de apariencia, impostada o real, hasta que no queda nada. Es el extremo más espeluznante de una secuencia de cuestionamiento y desintegración de la identidad que exploró el arte del siglo XX y que, en términos más amables, les invitamos a descubrir en el Museo Carmen Thyssen Málaga en nuestra nueva exposición, Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna. Así que, pónganse una buena máscara para protegerse de este siglo y sus males y disfruten de las que la centuria anterior nos ha legado.