[Texto publicado en el catálogo de la exposición Pintura liberada. Joven figuración española de los 80, editado por el Museo Carmen Thyssen Málaga en 2025]

Los dos conceptos que describen y distinguen la figuración española de los ochenta de los ejemplos precedentes son su formidable colorismo y su efervescente expresividad. En realidad, el período comenzó unos años antes, quizá con la muerte de Franco, y finalizó ya entrados en la década siguiente, hacia 1992. Como sostuvo Tomás Llorens, «no se trata precisamente de una década, sino de un período sustantivo».

Esta figuración tan entusiasta –etimológicamente en-theós, sentirse poseído por dios–, impugnó los procesos del informalismo, del arte conceptual y de la plástica sometida a los dictados del compromiso político. Con un talante renovador, color y expresión se convirtieron en el núcleo de una pintura que funcionaba como artefacto y como bálsamo, pero que también era orgullosamente gestual y posmoderna, con el hedonismo como su principal catalizador (y leitmotiv de la exposición). Un nuevo entusiasmo «bañado por un escepticismo lúcido», al decir de Simón Marchán.

«Entusiasmo» fue también el término que utilizó José Luis Brea para referirse al estado de euforia que se vivía entonces. Los creadores se afanaron en un estilo original para la plástica, una revelación que les desmarcó del acervo de «lo español» –aunque inconscientemente muchos de ellos fueron deudores de una cierta tradición nacional, a través de la sublimación de lo matérico, de la excentricidad o del intenso dramatismo–. En cualquier caso, se estableció un clima de libertad inédito para la práctica artística, del que resultó un repertorio vitalista, jovial y desprejuiciado. Un mismo artista podía transitar por el informalismo, por la síntesis minimalista de la forma y por la figuración más descriptiva según su apetencia. Sin riesgo de que su obra adoleciese de coherencia, ya que en última instancia reflejaba los nuevos tiempos, contradictorios y cambiantes.

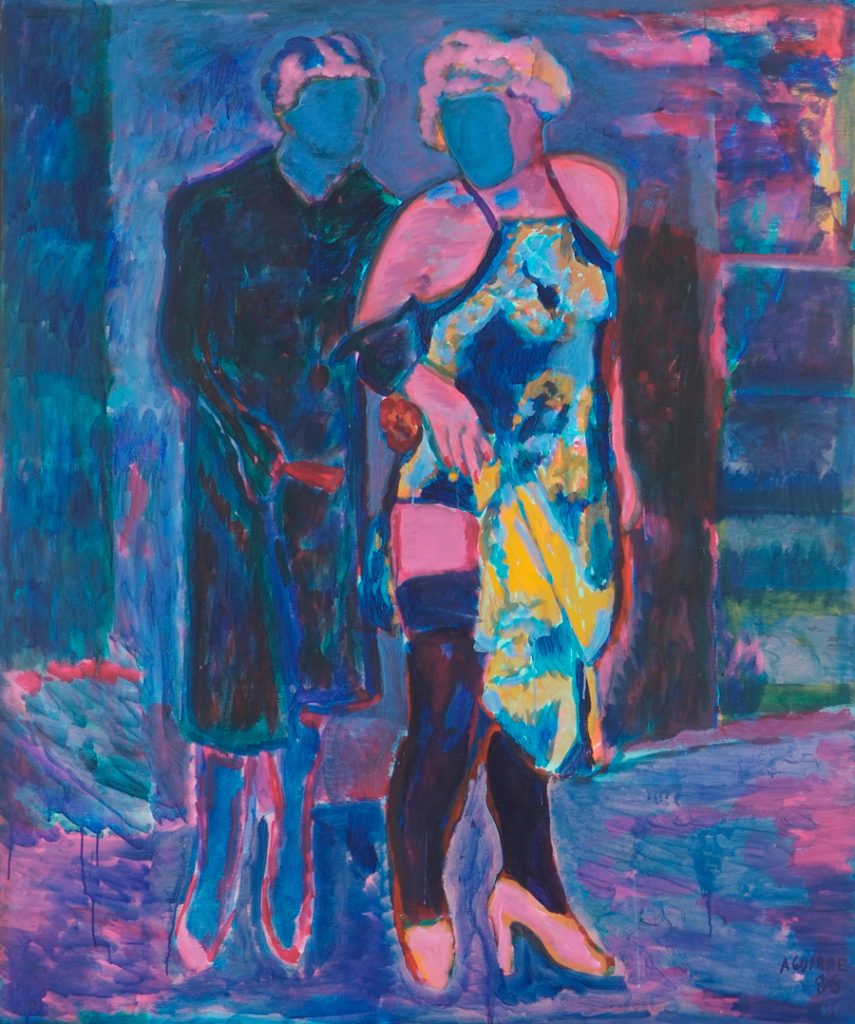

Colección Fundación Chirivella Soriano C.V.

Además de su independencia, y de su naturaleza tornadiza, la imaginería de esta nueva pintura revelaba la subjetividad del artista, de una intimidad conformada por asuntos cotidianos y por elementos aleatorios que operaban como símbolos. En definitiva, la gran reivindicación de la pintura de los ochenta fue su singularidad. Y se expresaba a través de un color suntuoso y vibrante, del pigmento puro, de la pincelada enérgica y los contrastes de forma-color. Fue ésta, en palabras de Juan Antonio Aguirre, una «década multicolor». También caracterizada por un desaforado expresionismo, sin precedentes en la pintura figurativa española, e incluso por la «contaminación» abstracta de la figuración.

Estas expresiones artísticas fueron un fenómeno consustancial a la favorable coyuntura económica, política y social del país durante la transición democrática. Y se presentaban no sólo equidistantes en las filiaciones ideológicas, sino manifiestamente apolíticas. El zeitgeist de los ochenta se significó por el espíritu cínico, individualista y festivo de la llamada Movida madrileña, maquillado como el triunfo de lo popular-moderno en un instante de arrolladora creatividad. Eduardo Subirats vio la Movida como una verdadera y radical transformación de la cultura «pese a su banalidad, o precisamente a causa de ella». Quizá la militancia de esa generación de artistas consistió en una forma de presente continuo nihilista, como si el franquismo no hubiese existido, como si el mañana no importase.

Acrílico sobre lienzo, 181 x 241 cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

En 1982 el PSOE asumió el poder con mayoría absoluta, el eslogan de la campaña «La hora del cambio» no fue baladí. A partir de entonces los pintores de la nueva figuración se convirtieron sin proponérselo en un instrumento de la cultura oficial, pues España necesitaba ofrecer una nueva imagen al mundo: joven, libre y moderna; valores que encarnaba esa generación de artistas y que les abrirían de par en par las puertas institucionales y del mercado. Así, podríamos decir que se pasó en España del arte político a la política del arte.

La escena cultural estuvo marcada por la institucionalización de las artes plásticas por parte de las administraciones surgidas durante la transición. También por la inauguración en 1982 de la feria ARCO, que ofrecía la posibilidad de concitar en un solo espacio las novedades del arte nacional e internacional. Y por el protagonismo inusitado de instituciones recién creadas y enseguida consolidadas como catalizadores del arte actual mediante la producción de exposiciones, como la Fundación «la Caixa», tanto de Madrid como de Barcelona, la Fundació Miró, el IVAM valenciano, la Fundación Juan March o el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria.

La actividad expositiva de la nueva figuración en los ochenta fue vertiginosa. Arrancó en la galería Juana Mordó en 1979 con la seminal muestra 1980, a cargo de Quico Rivas, Juan Manuel Bonet y Ángel González; a la que siguieron Madrid D.F., en el Museo Municipal de Madrid, y Otras Figuraciones, comisariada por María Corral para la Fundación «la Caixa». A ello se sumó una red de galerías fundamental para la visibilidad de esta pintura –Buades, Moriarty, Vijande, Edurne, Amadís, La Máquina Española, Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Theo, Val i 30, Fúcares–, además de un notable número de revistas –Figura, Lápiz, El paseante, La Luna de Madrid, Sur Express, Arena–. En este entorno tan propicio operaba una legión de jóvenes críticos y comisarios (uno de los más relevantes entonces, Juan Manuel Bonet, colabora felizmente en este catálogo).

Aunque, como sostiene Barbara Rose, el aislamiento de España contribuyó «a la intensa originalidad» de sus artistas, desde los setenta estos dirigieron la mirada a las figuras contemporáneas de la vanguardia foránea y a otras épocas. De hecho, en nuestros neofigurativos hallamos analogías con la transvanguardia italiana, con la figuración narrativa francesa, con el neoexpresionismo alemán, con la bad painting estadounidense y, por supuesto, con todo tipo de derivaciones del pop internacional. Lo cual ilustra el carácter cosmopolita al que aspiraban y lo variado de su repertorio.

En la exposición Pintura liberada. Joven figuración española de los 80 tratamos de visibilizar las distintas tendencias que tomaron parte en aquel episodio. Por las dimensiones del proyecto, no hemos podido reunir a todos los protagonistas, pero sí una representación interesante y de calidad. Abren la brecha dos artistas versados en el oficio: Eduardo Arroyo y Luis Gordillo. Epítome de la pintura narrativa que enlaza a las dos generaciones de figurativos (por edad y fechas en las que comienza a exponer, también podríamos señalar al sevillano Alfonso Fraile como una bisagra intergeneracional). Luis Gordillo, en especial, sirvió de referente y prefiguración de la pintura de los ochenta, colorista, onírica y tremendamente subjetiva.

Podríamos ubicar estas propuestas en las postrimerías del pop por el uso de la ironía, del apropiacionismo, del collage, las referencias a la sociedad de consumo o el cromatismo no naturalista, pero es posible que iniciasen una senda nueva, que en el panorama internacional de los ochenta se denominó «pintura posmoderna», quizá más ajustada y pertinente para una cultura de las imágenes contemporánea –de carácter ecléctico, alegórico y paródico–, para una pintura abierta a múltiples lecturas y que es figurativa y abstracta a la vez.

La nueva figuración de los ochenta en gran parte fue la consecuencia de lo desarrollado una década antes por los esquizos de Madrid, la radical modernidad de unos jóvenes Carlos Alcolea, Chema Cobo, Carlos Franco, Herminio Molero, Guillermo Pérez Villalta o Manolo Quejido, inspirados por el liderazgo del más veterano de la troupe, Luis Gordillo. Plantearon cuestiones inusitadas en el ámbito figurativo contemporáneo, como la intelectualización del hecho artístico, las referencias literarias o la exigencia de una pintura como parte de la alta cultura (obras complejas y polisémicas).

La llamada nueva figuración madrileña –de los que muy pocos nacieron en la capital– no funcionó como un grupo unitario que se rige por un programa, sino como un conjunto de individualidades afines, si acaso con el tutelaje teórico de Juan Antonio Aguirre desde la galería Amadís. Carlos Alcolea, el más lúcido de ellos, y a pesar de la evidente influencia de Gordillo en sus inicios, señaló esa idea generacional de la heterogeneidad estilística y del artista como un creador aislado: «Como pintor soy huérfano, y a causa de mi esterilidad no tendré descendencia».

Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm. Colección BBVA

Ya entrados en los años ochenta, la plataforma oficiosa del movimiento fue la galería Buades, que además de centro expositivo –para Alcolea, Quejido o Navarro Baldeweg– funcionaba como un laboratorio de ideas y punto de encuentro entre las distintas corrientes pictóricas. Aun así, el pistoletazo de salida de la nueva figuración, la exposición 1980,se produjo en la más «clásica» galería Juana Mordó.

Un personaje fundamental para el desarrollo de la plástica en los ochenta fue Pérez Villalta, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1985 y el autor de la pintura más singular de todos ellos, significada por una luz matizada, un ritmo sosegado y la importancia de los elementos arquitectónicos, de la narración y de los recursos ópticos. Pérez Villalta combinaba el interés por la tradición, su dignidad, con una sensibilidad un tanto lisérgica.

Otro lugar preeminente lo ocuparon los coloristas más exaltados e irónicos, como Alcolea, especialista en la composición de espacios ilusionistas y la ambigüedad inteligente, como Carlos Franco, con un gusto particular por la deformación y la alegoría, o como Chema Cobo, interesado por los juegos de perspectiva y la distorsión. La brillantez cromática y la pintura como gozo fueron las señas de identidad de Aguirre, Albacete y Navarro Baldeweg, también presentes en la exposición. Unas vibraciones cromáticas en muchos casos matissianas, pero otras veces desconcertantemente violentas. Como sostuvo Ángel González, «no pintaban por defender a la pintura de sus enemigos o sus detractores, sino por un enfermizo apego a los colores».

Miguel Ángel Campano fue un caso aparte, un madrileño que residió en París en los setenta y que en los ochenta también formó parte de la rebelión figurativa. Con una obra esencial y contenida, que mezclaba las referencias clásicas francesas (Poussin y Delacroix) con la pintura gestual contemporánea, la severidad y el encanto. Representó como nadie la versatilidad y el nomadismo en la expresión, unas veces geométrico, otras abstracto. Unas veces cercano a Cézanne, otras a Cy Twombly.

Alfredo Alcaín ejemplifica la vertiente más irónicamente pop del grupo. En la exposición comparece con uno de sus característicos homenajes a las naturalezas muertas de Cézanne, a base de colores ácidos, saturados y vibrantes. En su caso, la referencia no se halla en la obra original del francés, sino una versión popular bordada en petit-point. En una estela similar, el pop colorista de María Luisa Sanz, pero menos mordaz, una pintura muy madrileña con alusiones al universo visual del cómic típicamente norteamericano de un Roy Lichtenstein.

Óleo sobre lienzo, 147 x 189 cm. Colección BBVA

Casi toda esta pintura se produjo en Madrid, que funcionó como un imán para las expresiones periféricas, pero, como se advierte en la selección de obras, la denominación de origen andaluza fue fundamental. De Tarifa procedían las figuraciones «manieristas» de Chema Cobo y de Pérez Villalta, en los setenta marcados por el pop de Hockney, Hamilton o Katz. De Málaga, Joaquín de Molina, un agitador cultural y militante neoexpresionista, y Alfonso Albacete, un pintor mediterráneo con un estilo de raigambre abstracta. De Sevilla, además del mencionado Quejido, procedían Alfonso Fraile y Luis Gordillo, exploradores del subconsciente y de una figuración limítrofe con la abstracción. También Pepe Espaliú, quien a su vuelta de París se instaló en la capital andaluza, colaborando en la revista Figura y en las actividades de la galería La Máquina Española, y Fernández Lacomba, vinculado a la galería de Juana de Aizpuru y alejado del mundanal ruido en una especie de exilio interior en la ciudad de Carmona.

De Cataluña, donde tuvo mayor predicamento la abstracción y la pintura-pintura propuesta por el grupo Trama, surgió una nueva figuración de carácter expresionista a través de dos mallorquines fundamentales en este relato: Ferrán García Sevilla y Miquel Barceló. El primero, procedente de la escena conceptual barcelonesa, se expresó a través una pintura radical. Según Kevin Power, García Sevilla «cambió la sintaxis de la pintura española» componiendo imágenes y signos como en un collage. Barceló oficializó su imagen de joven prodigio cuando fue seleccionado por Rudi Fuchs para participar en la Documenta de Kassel en 1982. El artista mallorquín, que dominaba la faceta primitivista de la figuración, alcanzó su consagración en 1985, con su exposición individual en el Palacio de Velázquez del Retiro, algo inédito hasta entonces para un menor de treinta años.

Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”

Muy jóvenes fueron también los miembros de Atlántica en los primeros ochenta, los gallegos Antón Patiño y Menchu Lamas. Pintores que concitaron la vertiente expresionista y la conceptual en sus obras, mediante el intenso colorido, el esquematismo de las figuras y la potente síntesis entre lo autóctono y lo foráneo. Tan impetuosas como las imágenes mestizas y posmodernas de Patricia Gadea y Juan Ugalde. Quienes, según Quico Rivas, parecen «pintar con la coctelera. La obra como un combinado preciso de los más diversos ingredientes: instantáneas fotográficas, cuadros del Rastro, personajillos de tebeo, marquetería fina, anagramas político-deportivos, retales publicitarios… Ninguna consideración a los paladares delicados. Mezclas explosivas».

Todos ellos pintaron pinturas, que era el auténtico tema de sus obras, y todos ellos fueron, en buena medida, islas de un mismo archipiélago. En la exposición hemos tratado de confrontar sin prejuicios la reivindicación pictoricista de los artistas mencionados, estableciendo un diálogo muy ilustrativo para el espectador, pues se ponen de manifiesto afinidades y disonancias entre las distintas tendencias figurativas contemporáneas. Jóvenes y no tanto poseídos por los dioses de la pintura, por el placer de pintar. Artistas genuinos, que alcanzaron el éxito rápido y que vendieron mucho. ¿Qué queda hoy de toda aquella euforia? La respuesta está en sus cuadros.