«Pero no basta, no, no basta / la luz del sol, ni su cálido aliento.»

Vicente Aleixandre, Sombra del Paraíso, 1944

Para comprender la verdadera dimensión que alcanzó el circo entre finales del siglo XIX y principios del XX no tenemos más que fijarnos en la increíble nómina de artistas que se inspiraron en sus espacios, espectáculos y protagonistas. Partiendo de Toulouse-Lautrec, a quien dedicamos la exposición que actualmente se muestra en la Sala Noble del museo, trazamos un camino –a veces tortuoso– por el que pasear en compañía de algunos de los más importantes maestros del arte moderno y de otros quizá menos conocidos virtuosos del maravilloso mundo del circo. Como dice el tópico: pasen y vean, o, mejor, quédense y lean.

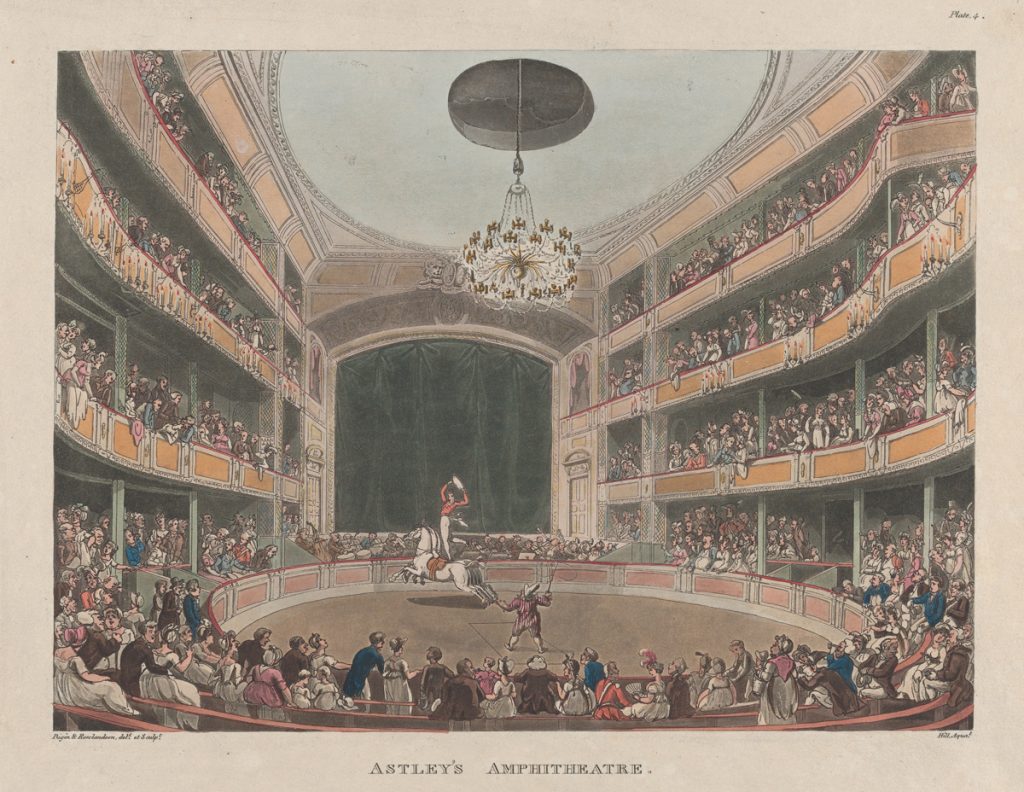

Mucho antes de la llegada del cine y de la institucionalización generalizada del viaje de placer, cuando el circo era una de las formas más populares de entretenimiento masivo y sus artistas eran considerados auténticas celebridades, los acontecimientos más extraordinarios había que buscarlos allí. El circo era fábrica de sueños, cámara de maravillas y representación teatral a la vez, un completo espectáculo visual que combinaba ejercicios ecuestres y gimnásticos con pantomimas cómicas. Y no sólo prometía una aventura sin moverse de la butaca, sino que cada noche azuzaba las emocionas primarias –asombro, miedo y alegría– como ninguna otra representación.

El circo moderno, en sus orígenes basado en actuaciones eminentemente caballistas, a partir de la segunda mitad del siglo XIX ya tenía de todo y para todos, al margen de la edad o condición social de sus asistentes. Proponía un mundo irreverentemente optimista que sublimaba lo mágico y lo hiperbólico, un lugar donde refugiarse de las desdichas ordinarias. El circo era un placer sencillo que garantizaba la diversión, una ficción exótica, una catarsis. Ese arte de lo imposible se transmitía mediante un lenguaje universal, transfronterizo, como el de la pintura o la música. Como espectáculo era más visual que el teatro y, frente a éste, apenas se servía de palabras, pues fue a partir del segundo imperio francés, en la década de 1870, cuando se permitió a los payasos hablar, adoptando entonces un idioma propio basado en una confusión lingüística combinada con mímica, silbidos y onomatopeyas. Hasta entonces sólo el jefe de pista hacía uso de la palabra.

En París, la mutación del circo como una representación propia de barracones y de carácter errante a su establecimiento en sedes estables y con las condiciones adecuadas contribuyó a convertir la ciudad en la capital mundial del género. Allí se daban citan los mejores intérpretes y los espectáculos más sugerentes. Y se articuló en torno a esta oferta de ocio un conjunto de compañías dispuestas a satisfacer el ansia de novedades del público, con lujosos circos destinados a la alta sociedad –como el Molier, Olympique, Hippodrome o d’Hiver– y a las clases populares –como el Nouveau y el Fernando–. El circo se convirtió así en uno de los principales lugares de encuentro y epicentro de la vida social.

Toulouse-Lautrec, uno de los artistas mejor adaptados al formidable París de fin-de-siècle, la primera metrópoli que no se apagaba de noche, y quizá el mejor cronista del mundo circense de su generación, encontró afinidades estilísticas con algunos artistas coetáneos, como Jean-Louis Forain, Edgar Degas, Theóphile Alexandre Steinlen, Adolphe Willette, Henri-Gabriel Ibels. Una estirpe de pintores y diseñadores de carteles comprometidos con los nuevos tiempos, que tomaba el pulso a las diversiones y multitudes de la ciudad y que del circo asimilarían el colorido brillante, el trepidante movimiento, la libertad compositiva o el gusto por la extravagancia, todas ellas cualidades esenciales del arte moderno.

La pasión de Lautrec por el circo se inició a principios de la década de 1880, cuando acompañaba al pintor René Princeteau, su primer maestro y amigo, en las constantes visitas que éste hacía al circo Fernando. Princeteau, sordomudo de nacimiento, disfrutaba enormemente con los espectáculos ecuestres, como apasionado de la hípica y consumado especialista en la pintura de caballos, muy apreciada por la alta sociedad de la época. Para el joven Lautrec, el circo debió de significar una revelación del espíritu bohemio como una forma de vida posible para un artista, en un mundo en el que se premia el talento y la audacia y que desprecia las convenciones sociales. Además, el circo ofrecía unas posibilidades inauditas para la pintura, como puede apreciarse en su producción circense de los años 1886 y 1887, muy ambiciosa en términos compositivos y muy novedosa en sus formatos. Poco después, durante su hospitalización en un sanatorio en 1899, por los trastornos mentales padecidos por su agudo alcoholismo, Toulouse-Lautrec dibujó de memoria, para demostrar que estaba desintoxicado, la serie de 39 dibujos a lápiz, germen de los portfolios Au cirque, publicados póstumamente en 1905 y 1931, y que hoy mostramos en nuestro museo.

Como hemos visto, el circo no sólo permitía al artista trastocar su manera de mirar, sino que podía incluso cambiarle la vida. Sobre todo, el circo prometía a los pintores un tema insólitamente moderno, a estrenar, pues no existía una tradición artística al respecto, y muy fácilmente accesible, ya que en la ciudad se ofrecían sesiones todos los días. Los números circenses eran muy variados; trapecistas, payasos, funambulistas, jinetes, ilusionistas… que posibilitaban el estudio del espacio, del movimiento o del equilibrio. Se trataba de un espectáculo tremendamente físico e inmersivo, una magnífica ocasión para la exploración del cuerpo y el movimiento de los gimnastas, vestidos con los característicos maillots inventados por el acróbata Jules Léotard, creador asimismo del trapecio volante. La representación de esa belleza corpórea no es exclusiva de las artes plásticas, pues abundan referencias similares en la literatura de la época, como la obsesión del protagonista de la novela A contrapelo, Des Esseintes, por la acróbata Miss Urania y la erótica mutación andrógina que percibe mientras ella actúa.

El circo resultaba a todas luces excitante y provocaba un vértigo, que según Baudelaire es lo cómico absoluto, al que apenas podían abstraerse los artistas modernos. Fascinados por una realidad descoyuntada, por una fantasía atávica que estallaba en risas y ovaciones cada noche, y que difícilmente admitía el decoro, la mesura o la reflexión más racional, los artistas más intrépidos se encontraban en el circo como en casa, viviendo una ficción tan real como quimérica: un desafío a la física y a la moralidad biempensante al alcance de la mano. Y tan en casa se encontraban que enseguida se identificaron con los protagonistas del circo, representándose como saltimbanquis o bufones, outsiders desencadenados, capaces ellos también de subvertir el orden establecido o a la ley de la gravedad, de entretener y perturbar gracias a un talento aparentemente natural (aunque entrenado) y al disparate. Es la imagen hiperbólica y deliberadamente distorsionada que a los artistas modernos les ha gustado dar de sí mismos. Una autoconciencia de la que se ocupó con lucidez el historiador Jean Starobinski, por lo que más vale no insistir aquí en ella.

El origen del clown moderno lo hallamos en las representaciones cómicas que se celebraban en los intermedios de las actuaciones acrobáticas de los caballistas. Aunque en realidad se trata de una herencia más lejana, procedente de la Commedia dell’arte italiana: los bufones y juglares medievales y que en el siglo XVI quedaron definidos como protagonistas de un nuevo y revolucionario tipo de espectáculo teatral itinerante en el país transalpino. En las compañías teatrales italianas, cada integrante asumía uno de los personajes para formular una parodia tomando como base una historia esbozada, y a partir de ahí, y cada cual con su talento y capacidades, se interpretaban los papeles libremente, haciendo uso de improvisaciones, bailes, acrobacias y pantomimas. Es decir, estaba garantizado que cada función sería distinta a la anterior. Entre todos los personajes destacaban el acrobático y estrafalario Arlequín y el impoluto Pierrot, con su característico maquillaje blanco, antecesores, respectivamente, de los payasos del circo moderno carablanca (que evolucionará a la figura del mimo) y augusto, el listo y el torpe.

Al parecer, el primer dúo de payasos opuestos (carablanca y augusto) fueron Foottit y Chocolat, estrellas en el circo Nouveau, de los que Toulouse-Lautrec conservaba un vívido recuerdo, según se desprende de los numerosos dibujos que les dedicó durante el internamiento en el sanatorio mental. Que Lautrec fue el mejor cronista del proceso de renovación y de la edad de oro del circo moderno es un hecho. Su obra circense, como un gozne que permitió la apertura a un tema irrelevante para la academia, traducía mecánicamente esos asuntos a la estética de la pintura moderna, convirtiéndolos en verdaderamente relevantes. Toda esa audacia formal y esa manera de aproximarse a una realidad inusitada es lo que legó a los artistas de la siguiente generación, los de las vanguardias históricas, desde Picasso a Chagall, y desde los expresionistas alemanes a Van Dongen y Klee, e incluso a muchos de los surrealistas. Y su estilo, caracterizado por el dibujo fulgurante o la síntesis en el uso de colores, se entrevé en las piezas circenses de muchos de los artistas de la siguiente promoción.

Hay, sin embargo, un aspecto que distingue la obra de Lautrec de la de los artistas ulteriores y quizá responda a la propia clase social de la que procedía. Lautrec nació en eso que los cursis denominan «el seno de una familia acomodada», vamos, que Lautrec era rico de familia, y en ella los caballos eran algo así como una religión –en un post anterior ya nos os ocupamos de esa cuestión–. Llama la atención el extenso número de piezas dedicadas a un asunto determinado del circo de su época: los espectáculos de alta escuela, en los que una amazona vestida de frac y con sombrero de copa realiza con su caballo coreografías y ejercicios de doma clásica. Ese aspecto más «aristocrático» no aparece tanto en las obras circenses de los artistas contemporáneos, y ni por asomo en los posteriores pintores de vanguardia.

Lo cierto es que, también gracias a la cuidada puesta en escena, desde los últimos años del siglo XIX el circo no fue sólo una fuente inagotable de inspiración para los artistas, sino que gozó de una reputación considerable entre la sociedad, el de las artes escénicas. Y nos referimos a los circos estables, como el parisino circo Nouveau de la rue Saint-Honoré, inaugurado en 1886, con capacidad para 3.000 espectadores y que ofrecía la posibilidad en verano de transformar la pista de arena en una piscina. Un fenómeno similar sucedió en España con el madrileño circo Price, trasladado en 1880 a un suntuoso coliseo de estilo neoárabe en la plaza del Rey, que en invierno ofrecía funciones de teatro, zarzuela y conciertos y en la temporada estival la programación circense; o con el circo Americano, en otro imponente edificio del centro de Madrid, que además de circo sirvió como frontón (Central), teatro de variedades (Kursal) y sala de cine (Madrid), el mismo lugar en el que la bailaora malagueña Anita Delgado enamoró al Maharajá de Kapurtala, con Romero de Torres y Valle-Inclán haciendo de celestinos, y donde el escritor Ramón Gómez de la Serna, encaramado al trapecio y vestido con frac en 1923, declaró su amor incondicional a la jovialidad infantil del circo.

En España la temática circense no alcanzó ni de lejos la misma dimensión que en el resto de Europa en esos años, y técnicamente se trata quizá de una pintura más convencional, o menos osada. Lo que sí la distingue es una visión descarnada y una querencia por la estética tremendista, tan asociada al estereotipo de la «España negra», que hunde sus raíces en la disparatada obra de Goya. Una barahúnda de pícaros de feria, animales famélicos, payasos sombríos y mujeres de dudosa reputación comparecen en la obra de Gutiérrez Solana, Celso Lagar o Daniel Vázquez Díaz, primero, y en la de Arturo Souto o Luis Quintanilla más adelante.

La huella de la bohemia bullanguera de Toulouse-Lautrec en España si acaso se encuentra en los dibujos circenses de Ricard Opisso, que llegó a París con el propósito de convertirse en un nuevo Toulouse-Lautrec. En una entrevista en la revista Imatges de 1930, «Opisso, dibujante de multitudes», verbalizaba un axioma que comparten los humoristas de cualquier índole: «Somos como los payasos de circo. Muchos creen que siempre hemos de estar de broma y no entienden que el nuestro es un trabajo como cualquier otro. Hemos de ahogar las penas con un humor ficticio que, al fin y al cabo, es nuestro pan de cada día».

Tremendamente certero lo de «ahogar las penas con humor…», pero ésa es la cara oculta de la luna circense, de la que nos ocuparemos enseguida, ahora toca recrearse con la visión de algunos artistas de la vertiente más lúdica e inocente del circo, la que formula la ecuación artista y circo es igual a nostálgica evocación de la felicidad infantil. Otro lugar común que revela la aceptación de una edulcoración historiográfica del tema y traza una línea que emparenta a Lautrec con los impresionistas (como Renoir), con postimpresionistas (como Seurat) y con todos aquellos que contribuyeron a la idea de joie de vivre (como Matisse).

Esa percepción positiva del circo, como reivindicación de un ideal que vincula memoria y anhelo libertario, ha sido la que mejor ha enraizado en las artes plásticas del siglo XX. Una conquista del paraíso intacto de la niñez que se produce a través del asombro y del más difícil todavía. El circo como un sugerente y multiforme locus amœnus, interpretado de forma personal por cada creador. En este capítulo no podían faltar algunas de las propuestas más felices de la relación entre arte y circo, como la del francés Fernand Léger y su concepción del circo como una concatenación de formas circulares: «Nada es tan redondo como el circo». Con Le cirque, libro de artista editado por Tériade en 1950 e ilustrado con más de ochenta litografías, Léger compiló su visión poética del circo después de toda una vida prestándole atención (sus primeras composiciones sobre el circo Medrano datan de 1918). Ese circo, como lugar de entretenimiento y libertad, servía asimismo para la reflexión del artista en torno al desafío (y la imposibilidad) de expresar el frenético movimiento del espectáculo.

Otro hito de esta percepción festiva sería la de Alexander Calder y su proyecto del circo Calder. Una miniatura mecanizada y realizada a su llegada a París a finales de los años veinte con materiales humildes –alambres, telas, cuerdas, corchos…–, para el que creó figuritas con en las que realizaba representaciones para entretener a sus amigos. La crítica coincide en que ese juguete es el germen de sus famosas esculturas móviles. Y en un ámbito distinto, pero igualmente evocador, hallamos la obra pictórica de temática circense por parte de la británica Laura Knight, quien en la década de 1920 se implicó en la aventura de su vida, formando parte de las giras por toda la geografía inglesa de los circos de Bertram Mills y Great Carmo a lo largo de varios años. Knight se propuso convertirse en la pintora del circo instalándose en ellos, y retratar tanto lo que sucedía en la pista como los episodios que acontecían entre bambalinas.

Esa forma de poner el foco en la trastienda resulta siempre más permeable a la denuncia. Matiza los destellos que proyectan las candilejas y permite entrever las condiciones miserables en que trabaja la troupe circense. En este sentido, uno de los aspectos que mejor denotan la perspicacia de la producción circense de Lautrec es la atención que presta en algunas obras a todo aquello que sucede fuera de la vista de los espectadores, alejado de la épica del espectáculo, como los ensayos, la acción tras el telón y la dimensión más «humana» de los artistas, a veces cansados y meditabundos. Y no resulta descabellado referirnos a Lautrec como un artista empático, frente a la visión de otros coetáneos sobre los mismos asuntos. Por ejemplo, lo que tienen de depravados los experimentales monotipos y pasteles de Degas que representan burdeles, donde espiamos a las prostitutas que esperan a los clientes o se acicalan rutinariamente, lo tienen de penetración psicológica y conmiseración los dibujos y litografías de Lautrec del mismo tema.

A través de una verdad sin restricciones del circo, los artistas se transmutaron en una sugerente metáfora de la condición humana. Y en este punto el espectáculo dejó de ser tan idílico y dio paso a unas biografías marcadas por la desgracia y el malditismo. Artistas de circo y de las artes plásticas hermanados por su condición de parias abocados a una vida errante, a la heterodoxia y a unas costumbres excesivamente laxas. Rutilantes estrellas postergadas cuando perdían su condición física. Especialistas incapacitados para asumir nuevas funciones. El desgaste producido por una actividad exigente que condenaba a la repetitiva bipolaridad del aplauso y el olvido.

Y los espacios en los que se desarrollaba la acción fueron transformándose en teatros de variedades y ferias populares, como una prolongación arrabalera de lo creado años atrás en unos circos estables que eran sinónimo de distinción. Los exquisitos números ecuestres y los personajes de la Commedia dell’arte se transfiguraron en monstruos de la naturaleza y fenómenos humanos vivientes, a la manera del hiperbólico circo Barnum & Bailey, mezcla de circo ambulante, zoológico y freak show. Con ese cambio de escenario y protagonistas, asistimos a un nuevo tipo de representación artística, en la que prima un concepto estético acorde con el universo de los feriantes y la marginalidad.

En esta tendencia podemos incluir las interesantes creaciones del holandés Pyke Koch. Artista relegado a un papel secundario por sus simpatías políticas con el nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial, su obra, adscrita estilísticamente al realismo mágico o nueva objetividad, estuvo marcada por una obsesión circense sin parangón en la pintura de su época. Refugiado durante años en su propio mundo, fue autor de una producción circense caracterizada por la nitidez y el extrañamiento, una combinación de dos de sus referentes estéticos en este ámbito, Piero della Francesca y Federico Fellini. Para la que quizá sea su obra más redonda, La gran contorsionista, utilizó como punto de partida una fotografía de un niño contorsionista, Wonderboy, añadiendo para el rostro la imagen de la antigua estrella de cine mudo Asta Nielsen. El resultado produce hoy una mezcla de atracción y repulsión, y a los ojos de los espectadores contemporáneos debía de resultar tan incomprensible como familiar.

Vamos descubriendo que a algunos artistas les resultaba atrayente la faz menos agraciada del circo. Y que en el imaginario colectivo coexistió una visión menos heroica del espectáculo, proclive a expresar lo macabro, la miseria y el drama, y a dar visibilidad a las víctimas inocentes del circo. Como en Los saltimbanquis, de Gustave Doré, obra que concurrió al Salón de 1874 y con la que el autor, con un gran talento él mismo en su juventud como gimnasta, se identificó con el niño que protagoniza la escena: «Se está muriendo. Quería retratar una conciencia tardía en estos dos seres endurecidos, casi brutales. Para ganar dinero, mataron a su hijo y al matarlo, descubrieron que tenían corazón».

Las caídas de acróbatas y funambulistas y otros sucesos truculentos estaban muy presentes en la prensa sensacionalista de la época. Sin embargo, en el ámbito literario imperaba una corriente de glorificación y mitificación de los artistas franceses. Como la del payaso y acróbata Auriol, que fue la gran estrella del circo Olympique de París en la primera mitad del XIX. En su número más célebre caminaba sobre botellas con una elegancia encantadora. Era el prototipo de arlequín de su época, más burlón que gracioso, y, entre los literatos, sirvió para enardecer la nostalgia por un estilo que en las últimas décadas del siglo XIX fue superado por el mayor riesgo físico de los payasos acróbatas ingleses. Así se refirió Théophile Gautier a Auriol, el llamado «hombre pájaro»: «Si no vuela, es por pura coquetería». Y abundan los retratos del acróbata desafiando la ley de la gravedad, como el realizado por la pintora Rosario Weiss, ahijada y discípula de Goya.

El cambio de tendencia estuvo marcado por espectáculos novedosos que rompían con los patrones tradicionales del circo y proponían una estética más atrevida. Como la de la compañía británica Hanlon-Lees, formada por seis hermanos acróbatas y malabaristas (a ellos debemos la invención de la red de seguridad aérea). Los Hanlon-Lees, habituales del Folies-Bergère, llamaron la atención de los grandes escritores franceses de la época, como Théodore de Banville, Joris-Karl Huysmans, Edmond de Goncourt o Émile Zola, quien en la reseña del espectáculo Le voyage en Suisse para el Théatre des Variétés recalcó la inquietante y paradójica mezcla de risas y miedo que provocaban las pantomimas de esos gimnastas «deshumanizados» y que le producían unos sentimientos que era incapaz de describir literariamente… Este circo, con su secuencia de concatenaciones imposibles, era capaz de enmudecer al propio Zola.

Pero quizá la más certera iconografía de la miseria circense, o de la ausencia de gloria, corresponda a Pablo Picasso. Superada la época más triste (azul), el malagueño en 1904 se encaminó a un período de mayor serenidad y muy fructífero en lo artístico (rosa). Su visión de los saltimbanquis de las ferias ambulantes circenses coincide en el tiempo con las visitas que el artista y sus amigos –Apollinaire, Max Jacob y André Salmon– hacían del circo Medrano (antiguo circo Fernando), a los pies de Montmartre. La estrecha relación entre Picasso y Apollinaire derivó en un interés común por el universo circense, identificándose con los artistas marginales que trabajaban en él. Así, Picasso, metamorfoseado con la figura del arlequín, acometió un ambicioso proyecto de investigación en torno a los saltimbanquis que tomó forma en el gran lienzo Familia de saltimbanquis, además de en otra serie de escenas centradas en la vida cotidiana del circo y caracterizadas por un ambiente de máxima melancolía. Hay un poema de Apollinaire que parece una traducción exacta de la estética picassiana de los saltimbanquis a la literatura, Un fantasma de nubes, de 1909, que finaliza, tras haber asistido su autor a una patética función callejera de saltimbanquis, con un lamento cargado de nostalgia: «Pero cada espectador buscaba ya en sí mismo al niño milagroso / Siglo oh siglo de nubes».

El circo no era entonces un lugar apropiado para la crianza. Y, desengañémonos, tampoco ha sido nunca un lugar idóneo para llevar a los niños. La sordidez superaba con creces la alegría y el asombro que provocaba, y el miedo que producían los payasos (coulrofobia) tampoco invitaba precisamente al esparcimiento infantil. Recientemente, Rosa Olivares, en la presentación del número monográfico de la revista Exit sobre el circo, se expresaba en estos términos: «Solamente los niños se dieron cuenta siempre de toda esta tristeza, de todo el horror que había detrás de las luces y de la música: ellos siempre tuvieron miedo de los payasos».

Y así llegamos a los que posiblemente sean los principales protagonistas del circo moderno, los payasos.

Esto es un hombre que va al médico y le dice que se encuentra muy triste y deprimido y que no sabe qué hacer para dejar de estar tan mal. El doctor le responde que no se preocupe, que el tratamiento es sencillo porque ha llegado a la ciudad el circo y sólo tiene que ir a ver al payaso Tonetti para encontrarse mejor. El hombre se echa a llorar y le responde: «doctor, pero si Tonetti soy yo». Este antiguo chiste contiene una paradoja más antigua aun que el propio circo y, por desgracia, bastante común: la de los payasos tristes.

La considerada primera representación artística del payaso melancólico corresponde al Gilles de Watteau. Un pierrot ajeno al teatro, humanamente circunspecto y que, según parece, podría tratarse de un autorretrato del pintor. La obra formó parte de la magnífica colección legada al Louvre por el doctor Louis La Caze, quien en 1869 falleció súbitamente en el museo mientras comentaba con un visitante otra obra donada por él. Ese mismo año se publicó póstumamente el libro de poemas en prosa Spleen de París, de Charles Baudelaire, que incluía un poema, el número XIV, titulado «Viejo saltimbanqui», que narraba la historia de un artista de circo que «había abdicado», como trasunto del propio poeta: «Por doquier la alegría, el negocio, el desenfreno; por doquier la seguridad del pan en días venideros; por doquier la frenética explosión de vitalidad. Y, aquí, la miseria absoluta, la miseria envuelta, para colmo de horrores, en cómicos harapos por los que la necesidad, antes que el arte, había introducido el contraste».

Las condiciones miserables de los profesionales del circo, como una efectista contraposición con la alegría pública que proporcionaban, dieron pie a representaciones artísticas tremendamente expresivas. Como Muecas y miseria de Pelez, un tríptico de más de 6 metros de ancho que manifiesta esa mascarada sin alegría en la que se convirtió el circo ambulante, con niños y ancianos explotados y el payaso como principal reclamo.

El arquetipo del payaso triste, analizado con agudeza por el historiador del arte británico Francis Haskell, alcanzó su culmen con la galería de payasos grotescos de Rouault, hermanados conceptual y estilísticamente con la serie de personajes de su autoría sobre los bajos fondos, como prostitutas, acróbatas o bailarinas de cancán, realizada en los primeros años del siglo XX. Con un lenguaje intenso, a base de pinceladas nerviosas y marcado por las poderosas líneas negras de los contornos, Rouault ofreció una visión descarnada del asunto, pero en la que también tenían cabida la compasión y la espiritualidad. La condena del payaso, como víctima de una sociedad inhumana, era vivir su dolor en soledad, alejado de miradas extrañas, y tratar cada noche de sacar una carcajada al respetable. En la novela Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll, el conflicto se expresa de este modo: «Un triste color para una cosa triste, en la cual quizá había lugar para un payaso que se había hecho culpable del peor de los pecados en un payaso: despertar compasión».

Desde tiempos inmemoriales, el oficio del clown consistía básicamente en hacer reír, pero la proliferación de payasos acróbatas a lo largo del XIX, con una exigencia física añadida, y los excesos del maquillaje para adecuarse a unos códigos basados en la caracterización grotesca, que se extendió a partir del gran payaso inglés Joseph Grimaldi (Joey), dieron como resultado una figura circense imponente, cuando no aterradora. Como una especie de prefiguración de Pennywise.

Las memorias de Grimaldi, que dictó un jovencísimo Charles Dickens a su padre, nos presentan una vida que fue cualquier cosa menos alegre: una infancia marcada por un padre tirano, frecuentes episodios de depresión, el drama familiar por la muerte de su mujer y su hijo, payaso como él, el alcoholismo, la ruina económica, el dolor físico y la prematura discapacidad por los numerosos golpes y caídas a lo largo de su vida. Esa infausta historia podría extrapolarse a las biografías de otros importantes payasos, desde Foottit y Chocolat al español Marcelino Orbés (Marceline), estrella del Hippodrome de Londres y Nueva York en los primeros años del siglo XX. Su enorme popularidad e influencia –Charles Chaplin copió su atuendo como augusto (vestido con un smoking enorme, sombrero de copa y bastón)– se esfumó con el cambio de gusto del público por un tipo de circo más pirotécnico y, sobre todo, con la llegada del cine. Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd siempre manifestaron la deuda con Marceline, quien completamente abandonado, alcohólico y arruinado, se quitó la vida con una pistola que compró tras vender sus últimas posesiones. Para crear el personaje de Clavero, protagonista de la película Candilejas, Chaplin se inspiró en Marceline.

Desconcertantes y siniestros payasos fueron aflorando en las artes visuales a lo largo del siglo XX. El norteamericano Edward Hopper representó la soledad de un inquietante payaso entre la multitud, una visión que incide en el desasosiego mediante la descontextualización de los personajes –una estrategia que reconocemos en la reciente obra de Bruce Nauman o Ugo Rondinone–. Una línea interesante en esa tipología de payasos siniestros fue la de la autorrepresentación de los artistas como payasos, otro tópico muy extendido hasta la actualidad y que vuelve a plantear, aunque de un modo más explícito, la condena del artista a la soledad, el abandono, la alienación y el olvido. Retratarse como un payaso tenía mucho de ejercicio catártico y en esa galería encontramos rostros que podrían perfectamente protagonizar películas de terror, desde Max Beckmann, Gino Severini, Armand Henrion y Bernard Buffet hasta Cindy Sherman.

Y acabo con la turbadora propuesta del pintor estadounidense Walt Kuhn, conocido sobre todo por su papel en la organización de la mítica exposición del Armory Show neoyorquino de 1913, punto de inflexión para el arte norteamericano y primer gran acontecimiento expositivo del país. Kuhn tuvo durante décadas una fijación obsesiva por retratar a los misteriosos personajes de los circos ambulantes. En una de esas obras representa a Chico, un payaso hierático y desasosegante, como un presagio de lo que estaba a punto de sucederle al artista: Kuhn sufrió un colapso mental tras unos días de comportamiento irascible y errático y de ser arrestado por intentar entrar armado en la casa de un editor del New York Times. Pintado para completar su última exposición retrospectiva Fifty Years a Painter, celebrada en la galería Durand-Ruel de Nueva York, este cuadro fue su última creación, pues Kuhn falleció al poco de ser internado por su familia en un psiquiátrico. No tenemos más que fijarnos en la mirada penetrante del payaso para comprender que algo turbio le sucede, a él o al artista, porque lo mismo da.

Fellini observó que «una buena forma de morir sería reírse demasiado de los payasos en un circo», y añadimos que quizá también la más aterradora. Las dos caras de la vida son las dos caras del circo. Y las dos caras del circo son, además, las dos caras del arte.