«Wild horses couldn’t drag me away. Wild, wild horses we’ll ride them some day.»

Rolling Stones, «Wild Horses», Sticky Fingers, 1971

Hay una frase que repite con frecuencia el padre del pintor Henri de Toulouse-Lautrec, el conde Alphonse de Toulouse-Lautrec-Monfa, con la que subraya la tradición caballista de su familia: «Nosotros bautizamos inmediatamente y luego a la silla de montar». Así, cuando en 1864 nace el primogénito de los condes, el destino del niño parece determinado no sólo a perpetuar una estirpe de rancio abolengo sino a vivir rodeado de caballos. Desde su bautismo, se le imponen unos nombres apropiados para ello: Raymond, como su abuelo paterno, un nombre histórico asimilado al condado de Toulouse desde la dinastía carolingia; Marie, en honor a la Virgen, y Henri, como el entonces pretendiente al trono de Francia, Enrique Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, porque sus padres son fervientes legitimistas y apoyan el restablecimiento de la monarquía en Francia. Para satisfacción de su familia, el pequeño Henri es un purasangre.

En un ambiente donde todo se dispone para que el heredero sea feliz y siga los pasos de su padre, consumado jinete, cetrero y cazador –«…los caballos serán tus fieles compañeros y te ayudarán a olvidar un poco la amargura de la vida» reza la dedicatoria en un libro de cetrería regalado por Alphonse a su hijo, en enero de 1876–, durante la adolescencia de Henri la situación se complica. Una anomalía hereditaria, causada por el matrimonio de sus padres, que son primos hermanos, manifiesta una alarmante debilidad de los huesos que provoca sendas fracturas de sus piernas y problemas en su crecimiento, además de alejarle definitivamente de la equitación. Postrado por prescripción médica durante meses, encuentra consuelo a su dolor en el dibujo, pero se hacen evidentes sus limitaciones físicas para el futuro. Para preocupación de su familia, Henri está condenado a vivir en un cuerpo de poni.

Pese a la cojera y a su aspecto hirsuto, pese a tener unas piernas extremadamente cortas y unos rasgos faciales poco agraciados (nariz y labios desproporcionados), el joven Toulouse-Lautrec no se arredra y se propone, contra la lógica de una vida ociosa y confortable, propia de su privilegiada condición social, marchar a París con apenas dieciocho años y tratar de convertirse en pintor profesional. Para disgusto de su familia, Henri ha elegido vivir como un plebeyo. Toulouse-Lautrec será, a partir de entonces, un caballo salvaje.

Con una formación muy limitada, entre los catorce y dieciocho años apenas produce una pintura de inspiración equina, por influencia de su entorno y de René Princeteau, amigo de su padre, primer maestro y uno de los mejores pintores de caballos de su tiempo –en una tradición con mucho peso en la pintura francesa en el siglo XIX, que va desde Carle Vernet, Théodore Géricault y Alfred de Dreux, hasta Degas, Manet o Jean-Louis Forain–, se hace evidente que el joven Henri necesita completar su instrucción artística en París bajo el maestrazgo de un pintor que domine los rudimentos académicos del oficio. Instalado en el señorial Hôtel Pérey, la residencia que usa su padre como base de operaciones para sus frecuentes excursiones cinegéticas, Toulouse-Lautrec acude regularmente al taller de Léon Bonnat, a los pies de la colina de Montmartre, y tras el cierre de éste, al muy próximo de Fernand Cormon. Más allá de un adiestramiento técnico puntual y básico, de la influencia de aquellos maestros no quedará ni rastro en la pintura posterior de Lautrec.

En un par de años da por concluido su aprendizaje académico. Con un mayor interés por el efervescente ambiente bohemio de Montmartre, en el verano de 1884 ya dispone de apartamento propio en el barrio, un pequeño pueblo anexionado a París en 1860 y convertido en poco tiempo en la principal zona de ocio de la capital francesa y en un núcleo artístico sin parangón, que cuenta entre sus vecinos a Van Gogh, Steinlein, Bonnard, Signac, Seurat, Valadon, Utrillo, Vallotton, Renoir, Dufy, Degas, Laurencin, Kupka, Van Dongen, Kisling, Modigliani, o a los españoles Utrillo, Casas, Rusiñol, Anglada, Sunyer, Iturrino, Picasso, Gris… Jamás en la historia ha coincidido tal cantidad de talento en un área y período tan limitados.

La butte de Montmartre es un territorio peculiar y libertino, muy distinto al aristocrático ambiente en el que se había criado Toulouse-Lautrec. Con un paisanaje marginal, formado por currantes, prostitutas, vagabundos, delincuentes y una nutrida comunidad de artistas de vanguardia, que viven y trabajan al margen de los salones oficiales, por sus serpenteantes calles florece una oferta de ocio nocturno: bares, cabarés, burdeles, circos, teatros, cafés concierto y salas de baile; del Moulin de la Galette, frecuentado por las clases populares, a los más refinados y artísticos Le Chat Noir y Le Mirliton, o los teatros Libre y L’Œuvre, o el mítico cabaré Moulin Rouge.

La industria del entretenimiento de aquel Montmartre finisecular necesita a los artistas para su promoción. En el momento y lugar adecuados, Toulouse-Lautrec se zambulle en un universo tan propicio para implementar una renovación estilística y un nuevo modo de proceder noctívago. Y su estilo hallará una senda por la que dar rienda suelta a su creatividad, en una deslumbrante hibridación creativa que concita el gusto por lo decorativo del art nouveau, la visión directa del impresionismo y la fuerza expresiva postimpresionista, además de ofrecer una inaudita dicotomía entre el refinamiento chic y la querencia por los ambientes más sórdidos de la bohemia.

Como cronista de la vida moderna, a Toulouse-Lautrec no le interesan el paisaje o la naturaleza muerta, sino una pintura más emocional, preocupada por la figura y su inserción en determinados espacios, fundamentalmente nocturnos, y por cómo traducir mecánicamente esa atmósfera a través de un dibujo incisivo, que capta el movimiento y el ritmo vital de la ciudad. De ahí deviene su inconfundible estilo, caracterizado por la libertad formal, la vertiginosidad en el trazo, la audacia en el uso de colores, la originalidad en el empleo del punto de vista y la subversión de los cánones académicos de la composición. Pero, además de magnífico dibujante, Toulouse-Lautrec es, sobre todo, un pionero del arte publicitario, autor de una obra que interpela al espectador mediante la concisión, el impacto y la provocación.

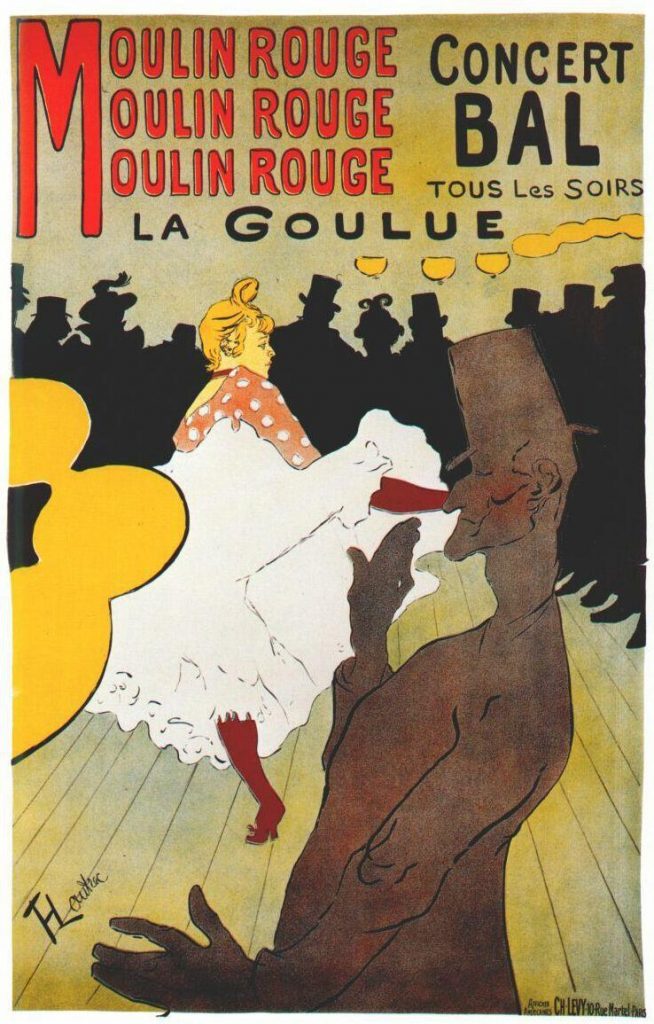

Tomando como referencia los atrevidos diseños del innovador cartelista Jules Chéret, en los que texto e imagen se entrelazan, en la década 1890 un grupo de jóvenes artistas, capitaneados por Toulouse-Lautrec, Steinlen e Ibels, se afana en el diseño de carteles publicitarios durante la llamada «edad de oro» de la imagen impresa en Francia. Y Toulouse-Lautrec contribuye, como ningún otro, a que la litografía publicitaria se eleve de medio popular a gran arte, mediante un estilo sencillo, decorativo y bidimensional, pero abrumadoramente moderno, con planos de color amplios y homogéneos, potentes silueteados, encuadres oblicuos y marcados contrastes entre las figuras y las masas, entre la zonas claras y oscuras, y entre la profundidad y los primeros planos.

Pero si hay un artista que determina la evolución estilística de Toulouse-Lautrec, ése es Edgar Degas, el impresionista al que más admira y con el que llega a compartir edificio en uno de los múltiples lugares en los que Henri reside en Montmartre. De Degas asimila gran parte de los efectistas recursos pictóricos que suele emplear, como las composiciones en los que el tema principal aparece descentrado, el uso del espacio vacío como un valor sumamente expresivo o las figuras cortadas situadas en los extremos. Que son procedimientos propios de la fotografía y de las estampas japonesas ukiyo-e, de las que Edgar, como Henri, es un entusiasta partidario. Toulouse-Lautrec percibe como su verdadera mayoría de edad artística el momento en que, durante su primera exposición individual, celebrada en 1893, Degas le dedica el siguiente comentario: «veo que eres uno de los nuestros». Con Degas comparte, además de unos orígenes acomodados y una similar sensibilidad por una pintura capaz de transcribir la modernidad, el gusto por los asuntos propios del mundo de la bohemia, la prostitución, los espectáculos nocturnos, así como por los caballos y el circo.

El circo moderno y los caballos están indisolublemente unidos desde sus orígenes, cuando Philip Astley inventa, en 1768, un anillo para sus representaciones acrobáticas ecuestres en su londinense Astley’s Amphitheatre, el cual permitía que los equinos alcanzasen, galopando en círculo y en un pequeño espacio, bastante velocidad. Pronto, sus memorables actuaciones fueron intercaladas en el show con las de acróbatas y funambulistas. Ese vínculo es el germen de la mayoría de grandes circos europeos; en España, por ejemplo, el decano de los circos, el Price de Madrid, fue fundado en 1853 por Thomas Price, un domador de caballos irlandés.

En el París finisecular, los circos permanentes ocupan un lugar preeminente en la oferta de ocio popular. El circo d’Été, abierto en los Campos Elíseos entre abril y septiembre, el circo d’Hiver, entre los meses de octubre y abril, cerca de la Bastilla, el Nouveau, en la rue Saint-Honoré, o el circo Fernando en Montmartre. Considerado tradicionalmente como un mero espectáculo, en el último cuarto del siglo XIX el circo alcanza en París un estatus artístico similar al del teatro y cada uno de ellos se especializa en exhibiciones ecuestres, de payasos o de acróbatas; los circos atraen multitudes a París y fascinan a un sinfín de artistas de vanguardia –Degas, Renoir, Seurat, Picasso, Chagall, Rouault, Dufy, Léger…

Que se sepa, el primer contacto de Toulouse-Lautrec con el circo acontece de niño, cuando acude con su padre al circo Molier de París, pero serán las funciones presenciadas en compañía de su maestro Princetau en los circos d’Été y Fernando, con especial interés por los números ecuestres, las que verdaderamente despierten su pasión circense, incrementada a lo largo de los años y muy presente en su obra, ya que por su naturaleza el circo ofrece temas prodigiosos para los artistas modernos. A partir de entonces, Toulouse-Lautrec realiza gran cantidad de obras de inspiración circense, ambiciosas en términos compositivos y originales en sus formatos.

Toulouse-Lautrec se convierte en un espectador asiduo del más popular de los circos parisinos, el Fernando, creado por el empresario belga Ferdinand Beert y construido a los pies de la butte de Montmartre, en lo que entonces eran los límites de la ciudad de París. Años más tarde el circo cambiará su nombre por el de Medrano, cuando su payaso estrella, el español Gerónimo Medrano, artísticamente conocido como Boum-Boum, se haga cargo del mismo. También es frecuente encontrar al artista en el circo Nouveau, fundado en 1886 por el empresario catalán Josep Oller, quien revoluciona el espectáculo al inventar un mecanismo mediante el que la pista se transforma en piscina a la vista de los espectadores. A Oller se debe también la autoría de un parque de atracciones en 1887, del Moulin Rouge en 1889 y de la sala Olympia en 1893. Con la ayuda de la pintora Suzanne Valadon como modelo, su amante y que además había trabajado como acróbata en el circo Molier, Toulouse-Lautrec firma una de sus mejores composiciones de tema circense con Amazona (En el circo Fernando), expuesta primero en el Salon des XX en Bruselas y más tarde como parte de la decoración del vestíbulo del Moulin Rouge, propiedad de su amigo Oller.

Son muchos los personajes del mundo circense con los que Toulouse-Lautrec entabla una estrecha relación, como también sucede con otros artistas del resto de espectáculos nocturnos, desde las bailarinas La Goulue y Jane Avril hasta los cantantes May Belfort, Yvette Guilbert y Aristide Bruant, quienes pasan a la posteridad en gran parte gracias al pintor. Eso sucede con la clownesse Cha-U-Kao, en origen gimnasta y que se prodiga con mucho éxito en el Moulin Rouge y en el circo Nouveau como payasa y acróbata. La clownesse es una de sus modelos predilectas en la década de 1890, tanto actuando como fuera del escenario, pero siempre ataviada con su característico atuendo, vistosos volantes y cinta del pelo de color amarillo.

Otro de los protagonistas habituales de su obra es el payaso Rafael Padilla, más conocido por su nombre artístico, Chocolat. Con unos orígenes novelescos –nace en Cuba y pasa su infancia en Bilbao como criado de un indiano vasco–, llega por azar al mundo circo, cuando hacia 1884 conoce el británico Tony Grice, payaso estrella del circo Price de Madrid –de ahí la clásica denominación en español de «toninos» para los payasos–. Rafael se une a Tony Grice y al payaso Antonio Jarque, «Tonitoff», y en 1886 comienzan a actuar juntos en el recién inaugurado circo Nouveau. Más tarde, al formar un tándem con el payaso británico George Foottit, Chocolat, que es un excelente jinete y acróbata, se convierte en la primera estrella circense de Francia de raza negra. Foottit encarna al clown con maquillaje extremadamente pálido, parco en sus gestos, y Chocolat su contrapunto, el Augusto torpe y extravagante. Reconocida como una pareja legendaria del circo, no sólo Toulouse-Lautrec se percata de su magnetismo interpretativo, sino que protagonizan campañas publicitarias y giras por todo el país, e incluso son los primeros actores del cine mudo filmados por los hermanos Lumière https://www.youtube.com/watch?v=hjAw7xBgNEI.

A finales de la década de 1890, la disoluta vida de Toulouse-Lautrec acaba por pasarle factura. Su deterioro físico, a causa del alcoholismo y la sífilis, se convierte en alarmante cuando se envenena con metileno (un disolvente de pintura) en un burdel de la rue des Moulins. Pese a su juventud, pues apenas sobrepasa la treintena, el abuso de alcohol le produce alucinaciones, ataques de paranoia e incontrolables temblores, por lo que su familia decide internarlo en 1899 el sanatorio del doctor Sémelaigne, en Neuilly, para que se desintoxique.

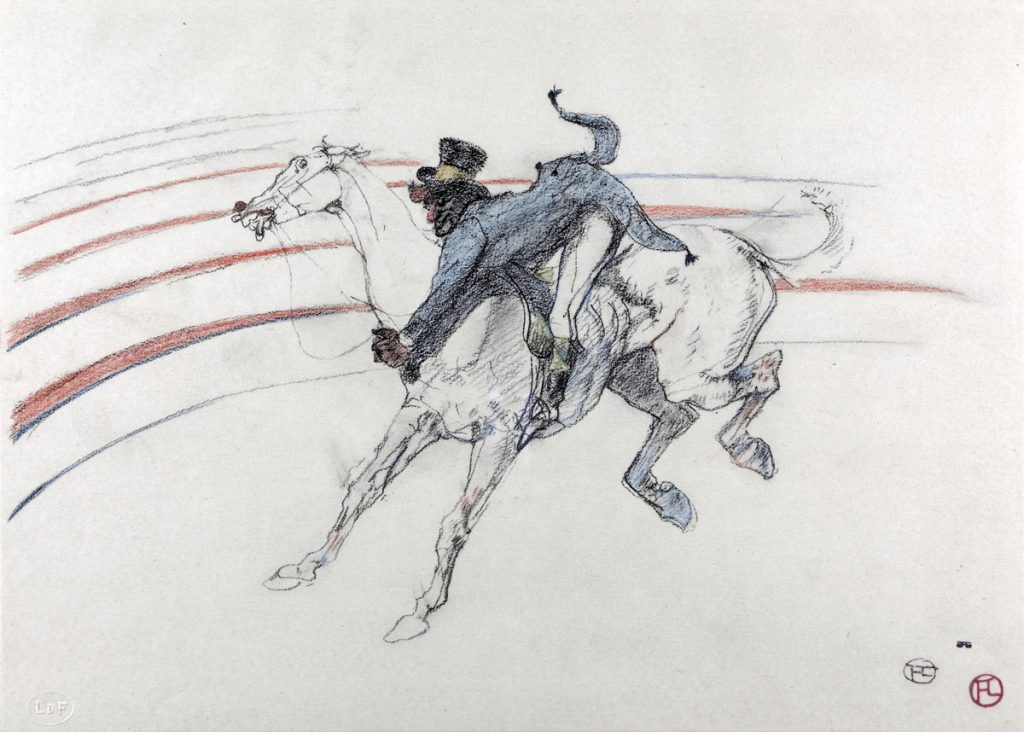

Prematuramente envejecido, y desahuciado por buena parte de la crítica artística, durante su convalecencia hospitalaria Toulouse-Lautrec se recupera sorprendentemente rápido, y decide, en connivencia con su amigo desde la infancia Maurice Joyant, demostrar su buen estado mental y su capacidad para trabajar realizando un conjunto de dibujos en torno al mundo del circo, serie posteriormente conocida como Au cirque [En el circo]. De este modo, el artista dibuja, de memoria, y con lápices, pasteles y acuarelas, un completo repertorio circense, 39 imágenes, que supone una de sus más altas cotas creativas, de hecho es su última gran aportación a la historia del arte.

El conjunto remite a las escenas y personajes que el pintor conoció de primera mano unos años antes, y ofrece una coherencia estilística y un virtuosismo técnico encomiables, hasta el punto que le permiten acortar su internamiento –según sus propias palabras, «J’ai acheté ma liberté avec mes dessins» [compré mi libertad con mis dibujos]–. Lo más asombroso de la serie es cómo puede un artista en semejantes condiciones lograr un resultado tan armonioso y equilibrado, y hacerlo con la única ayuda de su imaginación, y sin estudios previos captar la esencia de acróbatas, payasos y equilibristas en acción y en momentos de descanso, la vorágine del espectáculo y la intimidad entre bastidores. Es quizá este Toulouse-Lautrec el que mejor representa el ideal de pintor de la «vida moderna» que, para Baudelaire, además de hombre de mundo, de las multitudes y niño, debe estar dotado para el arte mnemónico y ser capaz de dibujar a partir de la imagen fijada en su memoria.

Con esta serie, el artista alcanza la redención rememorando un paraíso circense de la que conserva vívidos recuerdos. Y ahí quedan, perfectamente reconocibles, el jefe de pista (monsieur Loyal) y los espectáculos ecuestres del circo Fernando; los clowns Foottit y Chocolat, Cha-U-Kao y los animales amaestrados del circo Nouveau; las equilibristas del Jardin de Paris… Y como espectadores al borde de la pista nos sentimos partícipes de un espectáculo fabuloso, en el que la línea se desplaza por los espacios con viveza y elegancia. Están presentes los portentosos ejercicios gimnásticos y acrobáticos bajo los focos y los tiempos de espera resignada y la fatiga entre bambalinas, el esplendor y la miseria como ingredientes de un placer efímero, el recuerdo a la obra de Degas, la fotografía y las estampas japonesas, la admiración y candor infantiles, la lucha por la emancipación, la empatía con los que sufren… y caballos, caballos, y más caballos, cuantitativamente verdaderos protagonistas de la serie, ya que figuran en 25 de los 39 dibujos realizados (un 64% del total).

La producción y difusión del conjunto se debe en gran parte a Maurice Joyant –asimismo promotor de la primera exposición individual de Toulouse-Lautrec, su primer biógrafo, coautor de un libro de cocina con las recetas de su amigo y futuro impulsor de su museo en Albi–, quien conserva los dibujos originales y se encarga de su edición en dos series facsímiles tras el fallecimiento del artista (22 dibujos en 1905 y 17 en 1931). Joyant permanece junto a su amigo durante la convalecencia de dos meses y medio en la clínica, y lo acompaña en los paseos esporádicos que le permiten por el Jardin d’Acclimatation, el zoológico ubicado en el parisino bosque de Boulogne. Después del alta médica, Toulouse-Lautrec queda bajo la estricta vigilancia de Paul Viaud, amigo abstemio de la familia, al que el artista suele presentar como «un rico sin dinero».

En los dos últimos años de vida, Toulouse-Lautrec produce muy poca obra. Alterna períodos de descanso (en Le Havre, Le Crotoy y Burdeos) y aprovecha para poner en orden sus finanzas. Tras una recaída en sus adicciones, el pintor busca refugio en el Château Malromé, propiedad de su madre en la región de Aquitania. Atendido por ésta en su penoso último trance, queda postrado en una cama tras sufrir una parálisis y fallece –como en una pavorosa encarnación de los versos de Huidobro, «la muerte que viene al galope del caballo / la muerte que llueve en grandes estampidos»– en un tormentoso día de septiembre a la edad de 36 años. Quizá el más esclarecedor testimonio de su fallecimiento corresponda a su amigo Jules Renard, con quien colabora en sus postreros momentos con la ilustración de Histoires Naturelles, donde se describen brevemente una veintena de animales de campo, y el último de los cuales corresponde, cómo no, al caballo. Anota Renard en su diario el 15 de octubre de 1901: «Toulouse-Lautrec estaba en la cama, moribundo, cuando su padre, un viejo excéntrico, vino a verle y se puso a cazar moscas. Lautrec dice: “¡Viejo gilipollas!” y muere». Como un caballo salvaje.

[Toulouse-Lautrec y el circo, exposición en la Sala Noble del Museo Carmen Thyssen Málaga, del 21 de febrero al 7 de junio de 2020]