De Francisco Iturrino (1864-1924) conocemos una decena de retratos, un puñado de fotografías, un notable corpus de pinturas y grabados, algunos (pocos) documentos personales, bastantes crónicas de época sobre su arte y, sin embargo, sigue siendo un personaje huidizo y escurridizo. Su nombre, inadvertido en la memoria colectiva durante mucho tiempo, sigue casi ausente de los relatos y testimonios vitales de la nutrida nómina de grandes artistas con los que sabemos que se relacionó, como Picasso y, sobre todo, Matisse, con quien consta una amistad de la que apenas nos han llegado unas pocas líneas en unas cartas, referencias indirectas y unos extraordinarios bodegones pintados mano a mano en Sevilla a finales de 1910. Como si quienes le acompañaron en su agitado e inquieto periplo vital hubieran decidido que Iturrino no merecía pasar a la posteridad a través de ellos, como si ellos mismos hubieran escrito por adelantado una historia en la que adivinaban que serían protagonistas y hubieran seleccionado los nombres que querían ver junto al suyo.

En realidad, la culpa es nuestra, de los historiadores del arte quiero decir, que tendemos a escudriñar hasta la saciedad a los artistas de la primera fila, olvidando a los de la segunda y a los del final de la lista. Por eso, cuando uno de los olvidados, de los «malditos», llama nuestra atención, habitualmente es demasiado tarde y hemos perdido ya la mayoría de los testimonios que nos permitirían rescatar su historia y nos toca trabajar con datos exiguos para alcanzar unas pocas certezas y unas muchas dudas.

Estos meses de trabajo con Iturrino, preparando nuestra exposición La furia del color, hemos analizado meticulosamente las referencias conocidas de la vida y la obra del pintor santanderino, publicadas en monografías, catálogos de exposiciones o prensa de su tiempo, para reconstruir un retrato suficientemente fidedigno de este artista a contracorriente, inconformista, heterodoxo (como muy bien lo presenta mi compañero Alberto Gil en este mismo blog), audaz, innovador, que iba, diríamos hoy, «totalmente a su bola», pero que absorbió lecciones de modernidad de primeras figuras de su tiempo, como su amigo Matisse. Sigue escapándosenos, sin embargo, el hombre tras el cuadro. Por eso les propongo mirar con detenimiento esta galería de retratos del pintor, nada exigua para un artista que hoy es prácticamente desconocido para el gran público, y seguir a través de ella parte de su biografía. Quizá arrojemos algo de luz sobre el enigmático Iturrino.

Henri Evenepoel, L’Espagnol à Paris. Portrait du peintre Francisco Iturrino, 1899, Museo de Bellas Artes de Gante

Comenzaremos por el titulado El español en París, pintado en 1899 por Henri Evenepoel (1872-1899), un artista francés con quien Iturrino entabló amistad en Bruselas hacia 1890. Aunque se ha dicho que Iturrino estudió en la academia de dibujo de Saint-Josse-ten-Noode, de la que Evenepoel sí fue alumno, éste recuerda en una carta que Iturrino asistía a los cursos vespertinos de un tal Lorrand, en un café de la place Saint-Josse, donde había coincidido con Evenepoel. Quizá se trataba de un profesor de la citada academia, pero no podemos precisar mucho más sobre estos años de la vida de Iturrino en Bélgica, que habían comenzado en 1883, cuando su padre lo había enviado a Lieja a cursar unos estudios de ingeniería que ni siquiera llegó a empezar.

De Bruselas, ambos se trasladaron a París, en 1892 y 1895 respectivamente, y allí retrató Evenepoel en 1899, unos meses antes de fallecer con solo 27 años, a su amigo Iturrino. Nuestro pintor, «alto, enjuto, con un cierto aire de picador de toros, desgarbado y taciturno, sus facciones talladas como en dura madera», tenía entonces 35 años. Vestido elegantemente, con capa española y sombrero alto, nada le identifica como pintor, pero el fondo urbano, la Place Blanche, ante el famoso cabaret Moulin Rouge, le sitúa en el Montmartre del fin-de-siècle, donde recaló una pléyade de artistas ávidos de novedades, referentes y contactos, en busca de un éxito que la mayor parte de las veces se redujo a la miseria y el olvido.

En París, Iturrino se relacionó con algunos de los grandes maestros que protagonizarían la vanguardia, participó en las exposiciones de los salones que periódicamente daban a conocer el panorama artístico de la ciudad y tanteó varias opciones estilísticas, sin encontrar aún su camino y su verdadera pasión pictórica: la luz y el color. Impelido por lo que parece una necesidad constante de cambio y quizá sin tener claro dónde podría encontrar un futuro como pintor, cuáles podían ser los motivos temáticos más afines a su espíritu y dónde encontrarlos, comenzó a alternar sus estancias parisinas con continuos viajes a diversos lugares de España, inaugurando así una existencia itinerante que ya nunca abandonaría. El elegante caballero que paseaba por Montmartre en 1899 pronto dejaría de ser un español en París para convertirse en un parisino en España, intérprete sui géneris de las novedades vistas en la capital francesa.

Por las mismas fechas en que Evenepoel singularizaba a Iturrino por su españolidad, él mismo se autorretrata junto a una «manola» con mantilla, asunto castizo de moda entonces entre los pintores españoles en París, como Zuloaga, y que Iturrino convertirá en leitmotiv de su obra durante bastantes años, si bien desde una óptica renovadora y audaz. Desde la sombra, el rostro delgado y barbado de Iturrino busca al espectador, bajo su sombrero de ala ancha, como alguien que casualmente se cruza en nuestro camino y nos dirige una fugaz mirada desviando por un momento nuestra atención de otro asunto; como si ante las dudas que nos planteamos ante sus obras, sin fechar y a veces difíciles de ordenar en el tiempo, acabara de colarse en uno de sus propios cuadros para que no olvidemos que él, ese hombre misterioso, es el autor en la sombra.

El siguiente retrato que quiero evocarles es quizá el que tiene la historia más fascinante. Pintado en 1901 por un joven Picasso, recién llegado a París, y expuesto en la muestra conjunta que él e Iturrino hicieron en la galería del famoso marchante de la vanguardia Ambroise Vollard, hoy se ha perdido. Pero no porque con el correr de los años se haya destruido o se ignore su paradero, sino porque Picasso, como solía hacer, forzado por la necesidad y la miseria de sus primeros años parisinos (períodos azul y rosa), reutilizó el lienzo y en 1905 pintó otra obra encima, nada menos que La acróbata de la bola (Museo Pushkin), que expuso entonces en la galería Serrurier y que, adquirida por Gertrude Stein, paso luego a manos de Kahnweiler y de ahí al coleccionista ruso Ivan Morozov. Insignes propietarios todos, sin saberlo, de un retrato de gran formato del bueno de Iturrino, un maestro del camuflaje, en todos los sentidos, como vemos. Gracias a una fotografía, tomada en el estudio de Picasso en el bulevar Clichy, en el propio año 1901, en la que aparece el autor con Pere Mañach y el pintor Antonio Torres Fuster, podemos saber cómo era el retrato perdido, que nos muestra a un Iturrino de 37 años. Quizá sea la única imagen del artista y el joven Picasso juntos. Parece un truco casi macabro. El amigo de juventud, presente de manera indirecta en esta fotografía, se desvanece bajo una obra maestra del siglo XX. El triste sino de los malditos y olvidados.

Este esquivo Iturrino juega otra vez al despiste en otro supuesto retrato realizado por Picasso. Sentado en un interior, junto a un cuadro o un dibujo con un paisaje, su fisonomía concuerda con la que hemos ido viendo. Quizá esté en un café o en un estudio (¿el de Picasso?, ¿el suyo?), en ese Montmartre que frecuentaba por aquellos años. Pero la obra, realizada en el llamado período azul, hacia 1902-1903 y perteneciente a la colección del Musée Picasso Paris, está identificada solo como «retrato de hombre». Pues, excepto los poquísimos especialistas que conocen bien a Iturrino, probablemente nadie haya sabido reconocerle en ese barbudo anónimo, flaco y taciturno de mirada ensimismada que parece resignarse a estar siendo retratado; una identidad perdida en la alargada sombra del genio Picasso.

En esos mismos años se ha datado un autorretrato que muestra a Iturrino en busto y con una mirada profunda y un gesto un tanto adusto que justifica esa comparación con un «monje de Zurbarán» que se ha evocado en alguna ocasión para definir su aspecto. Quizá sea en realidad una obra de cronología algo posterior, con un Iturrino ya en sus cuarenta y pocos, pues parece que su rostro acusa el paso del tiempo hacia la madurez.

Pero si hay un retrato de Iturrino que debe destacarse especialmente es el realizado en 1914 por su amigo André Derain, un pintor vinculado al fauvismo y al cubismo y de estilo muy personal, que nos ha legado la que acaso sea la mejor y más vanguardista imagen de nuestro artista y que durante estos meses ha dado la bienvenida a nuestros visitantes a la exposición que hemos dedicado a Iturrino y su furiosa exploración del color.

Ese mismo año, también Matisse traza un rápido retrato de Iturrino, con su elegante ropa y su barba, rodeado de unas hojas que sugieren un paisaje: sin duda, el exuberante vergel del Midi francés, en el que todos, Iturrino, Derain y Matisse coinciden ese año. Allí se encuentra Derain, en compañía de Picasso y Braque, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, a cuyas filas será llamado en agosto; allí realizan Matisse e Iturrino estancias temporales, que para el primero se convertirán pronto en residencia permanente y para el pintor santanderino culminarán en 1924, en los últimos meses de su vida, en Cagnes-sur-mer, donde fallecerá con sesenta años.

A orillas de un Mediterráneo cuya luz se convirtió en obsesión para su pintura, podemos imaginar a este grupo de amigos tomando apuntes de cuanto ven, incluidos los rostros de sus colegas, o, en el caso de Derain, componiendo una obra que cautivaría a Giacometti, uno de sus más rendidos admiradores, cuando en 1954 la descubra en la exposición retrospectiva que el Museo de Arte Moderno de París dedicó a Derain tras su fallecimiento. En homenaje al pintor, Giacometti realizó dos grabados, uno de ellos de «este guitarrista español, el hombre de la barba gris, un poco inclinado en la tela, las manos sobre las rodillas» y de «rigidez bizantina» en el que podemos reconocer a Francisco Iturrino, con su traje negro, su barba ya algo canosa y un rostro afilado, casi como una máscara, que recuerda a las figuras de El Greco, a Goya, a la España negra. Un personaje sombrío, circunspecto e imponente que, paradójicamente, volcaría en sus lienzos una pasión salvaje por el color y la expresividad, en una oda a la alegría de vivir de la que su imagen parece el reverso oscuro.

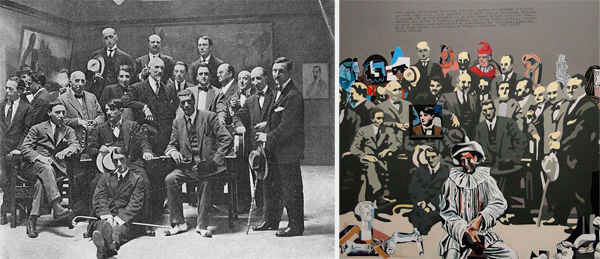

Pocos años después, Iturrino modificó su aspecto, eliminando su característica barba. Así le vemos ya en una fotografía tomada en las Galerías Layetanas de Barcelona, en junio de 1917, con motivo de un homenaje a Gustavo de Maeztu, Picasso y el propio Iturrino que no había abandonado, eso sí, su sombrero negro y su indumentaria de dandy. En 1966 Equipo Crónica convertiría esa imagen en una pintura pop, como homenaje a Picasso. Otra nueva ocasión para el intruso Iturrino de colarse, silencioso, en el espacio reservado a los grandes maestros.

Homenaje a Picasso, Iturrino y Maeztu en Barcelona, 1917 / Equipo Crónica, Homenaje a Picasso, 1966, colección particular

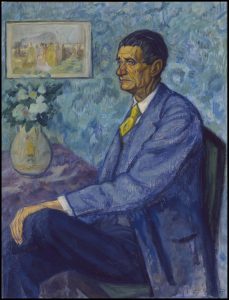

Cerramos este recorrido por el álbum de retratos de Iturrino con el realizado en 1919, en el período sin barba (por así decirlo) del pintor, por Juan de Echevarría, un artista vasco con quien tuvo estrecha amistad y a quien se podría considerar el único seguidor o alma afín de Iturrino en el arte español, aunque su pintura tuviera con el fauvismo solo un fugaz contacto. Es ésta la efigie más colorista de nuestro Iturrino, sentado, ignorando a quien le observa, ante un grabado en color de una de sus romerías. Con 55 años y una salud que comenzaba a flaquear seriamente, su rostro aparece lleno de arrugas y su mirada perdida, casi melancólica. Como en todos sus retratos anteriores, nada permite adivinar que se trata de un pintor, podría ser un hombre cualquiera en un interior burgués, un individuo anónimo, desconocido fuera de sus círculos sociales más cercanos. Por suerte, no hemos llegado a perder del todo el hilo de su recuerdo y estas imágenes son hoy sumamente elocuentes para quienes nos acercamos a su biografía y su obra. Aunque quizá a Iturrino le hubiera gustado seguir siendo una incógnita, una efímera aparición, un rostro en la sombra de un cuadro, de esos estallidos de color que cuelgan en nuestra sala de exposiciones hasta el próximo día 3 de marzo. Última llamada para descubrir al artista, ya que el hombre tras el lienzo sigue sin dejarse atrapar.