«El hombre es menos él mismo cuando habla en su propia persona.

Dale una máscara y te dirá la verdad.»

Oscar Wilde, El crítico como artista, 1891

La exposición Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna aborda un asunto decisivo en el desarrollo del arte moderno: la máscara como elemento catalizador del cambio en los modos de representación del retrato y el enmascaramiento como estrategia iconográfica ambigua y netamente contemporánea. Hasta el punto que podríamos decir que no se entiende el progreso de las artes plásticas durante el siglo XX sin la presencia e influencia de las máscaras en las vanguardias y sus posteriores transformaciones, asimilaciones o filiaciones multiformes. Más caras que máscaras –valga la aliteración–, o rostros como máscaras, es lo que puede encontrase tanto en este texto como en la última sección de la muestra: «Rostros transfigurados», el capítulo más elástico y especulativo –y quizá por ello el más interesante– del proyecto.

Someramente apuntado en el discurso, pues ocupa el espacio más reducido de la muestra, este segmento del relato constituye una espita por la que se derraman los estilemas posmodernos vigentes en el arte actual. Nuevos modelos de identidad, marcados por la subjetividad del artista y basados en la manipulación del rostro, donde la máscara (o su recuerdo) constituye un elemento polisémico: protector, envolvente, performativo, ficcional, distorsionador, liberador… además de contribuir al ocultamiento de la singularidad, de la individualidad, mediante la neutralización de los rasgos expresivos del rostro y la conversión del individuo en algo genérico, común, indistinguible.

En este capítulo se acomete la fértil relación rostro/identidad/máscara y su devenir en enmascaramiento/multiplicidad de expresiones. Si atendemos al origen etimológico de los conceptos clave (máscara, persona, retrato), para tratar de arrojar luz en este galimatías, hallamos vínculos semánticos con las líneas fundamentales de la propia exposición –lo lúdico, lo esotérico, lo social, lo trascendental–. Máscara, según el Diccionario de la Lengua, es un término que proviene del italiano maschera, que a su vez deriva del árabe masẖarah, con el significado de objeto de risa, bufonada. Según Corominas, la palabra se incorpora al castellano a partir del catalán màscara, con un origen provenzal del término masca, que significa bruja, espectro.

Por su parte, persona procede del griego prósōpon, término referido alo que está delante de la mirada de otros (lo visible) y que asimila la idea de la máscara con el rostro. Se trata por tanto de un término propio de una cultura social, donde tan importante (e indistinguible) es el ser como su apariencia, y el individuo como los otros. Esa máscara griega, que es en origen teatral, no esconde el rostro, sino que lo reemplaza. Un concepto ajeno a la idea racionalista o espiritual del ser humano, propio del mundo moderno y contemporáneo, donde la máscara es sólo apariencia y fingimiento, y oculta la esencia del hombre, su subjetividad.

En la antigua Grecia la persona era la máscara. En el teatro funcionaba como un dispositivo que amplificaba la voz y servía tanto para designar al personaje interpretado por el actor como para subrayar su carácter y fisionomía (mediante las expresiones congeladas de las máscaras de la tragedia). Los personajes no aparecían como individuos singulares sino identificados como un modelo genérico. Los más reputados helenistas, como Françoise Frontisi-Ducroux, convienen que el prósōpon-máscara es asimilable al prósōpon-rostro. De modo que el prósōpon estaba relacionado con una idea de mirada recíproca, con lo que se mira y puede a su vez devolver la mirada. Por eso, por ejemplo, los griegos no se referían de esta forma a la máscara de la Gorgona, porque cruzar la mirada con ella, según la mitología, equivalía a la muerte; y puesto que no podía ser mirada, sólo tenía cabeza, no prósōpon.

Otro concepto muy sustancioso en su etimología es retrato, del latín retractus, participio del verbo retrahere, que significa volver a traer o hacer volver atrás. En origen el término tenía un sentido trascendente: nos devuelve algo que se fue, revive un recuerdo, una esencia que traspasa la finitud del tiempo y, por tanto, logra la inmortalidad. De algún modo ese carácter testimonial sigue siendo la principal cualidad del retrato. Convenimos en que, tradicionalmente, el retrato es la representación de un sujeto, y como tal se ciñe, aun idealizado el modelo, a la idea fisionómica del parecido. Tras la glorificación de la individualidad del retrato y autorretrato renacentistas, acordes con los cambios sociales, con el Barroco y la Ilustración se produjo un salto fundamental, pues era suficiente con que el retrato evocase, sin atender tanto a la fidelidad de los rasgos físicos del modelo; es más, alcanzó una mayor importancia la captación de los aspectos esenciales no visibles o menos visibles del sujeto (espíritu, psicología, carácter). La irrupción del retrato fotográfico en el XIX supuso el definitivo apego a la verdad objetiva, propiciando que el artista se liberase de esa responsabilidad y pudiese transitar nuevas vías de representación. Durante las vanguardias, cuando la mímesis deja de ser el criterio definitorio del retrato, se produce la reacción concluyente ante la perfecta objetivación mecánica de la imagen mediante la subjetivación.

En este contexto nos damos de bruces con una metamorfosis inaudita en la historia del arte, en la que los retratos se componen mediante rostros-máscaras. Así como los actores se metamorfosean con sus máscaras, en la pintura moderna las máscaras terminan por volverse rostros. Como sucede en el retrato de Gertrude Stein de Picasso. Un convincente ejemplo de extrañamiento semántico que conjuga el aspecto exterior de la máscara y la profundidad interior del sujeto representado. Del «acabará por parecerse» del autor al «es la única imagen mía en la que siempre me he visto a mí» de la retratada.

Para el éxito de ese proceso de transmutación resulta determinante la inclinación de las vanguardias por las máscaras no occidentales. Los artistas buscan, a través de la inspiración en estos artefactos, una fuente de energía atávica con la que rejuvenecer o doblegar el gran arte retiniano. Un sincretismo que conjuga con audacia la estética más avanzada con los modelos de las llamadas culturas «primitivas». Vlaminck, Derain y Picasso «descubren» el arte negro en el Museo del Trocadero; simultáneamente, Kirchner y Schmidt-Rotluff, del grupo Die Brücke, hacen lo propio con las máscaras del Museo de Etnología de Dresde. Así, la máscara, un mecanismo tradicional para el cambio de identidad y con propiedades mágicas, se convierte en el arte de los primeros años del siglo XX además en un recurso estilístico de primer orden.

Despojados por los artistas de vanguardia de su dimensión sobrenatural, desactivados como instrumentos de conexión con las fuerzas ocultas, estos objetos de adoración sirven como modelo para quebrantar los códigos figurativos del pasado y para idear otros nuevos, basados en los principios estéticos asociados a lo «primitivo»: tosquedad, imaginación, inconsciencia, espiritualidad, desorden, deformación, espontaneidad, desinhibición, instinto, simplicidad, hieratismo… De este modo, la influencia o apropiación de las máscaras y esculturas de las artes no occidentales supone en el arte moderno el abandono de las convenciones académicas de belleza y armonía, o la alteración del concepto espacial, nuevos valores plásticos y significados disímiles al canon clásico, actuando la máscara a partir de entonces como una moderna síntesis del rostro humano. Con un resultado ecléctico y multiforme, hallamos ese rastro atávico en los nuevos discursos de las vanguardias, desde Picasso y Matisse hasta Max Ernst, Klee, Brancusi, Modigliani, Man Ray, Henry Moore y un largo etcétera.

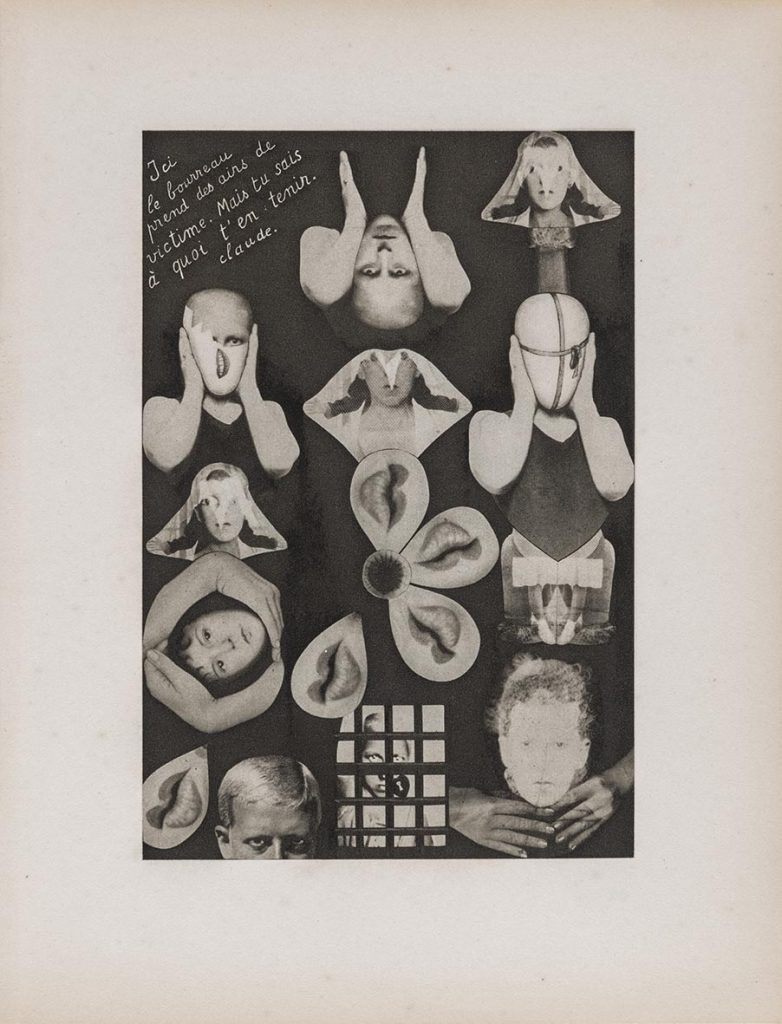

En el caso de los dadaístas, sus máscaras, a pesar de tratarse de creaciones de nuevo cuño y surgidas en un contexto absolutamente seglar, sí que parecen funcionar (o al menos así lo pretenden) como agentes transformadores que trascienden la apariencia personal transitoria. Digamos que intentan dotar a sus máscaras de ciertas propiedades mágicas o rituales. Tanto por parte de los artistas agrupados en torno al Cabaret Voltaire de Zúrich durante la Gran Guerra –Tzara, Hugo Ball, Marcel Janco, Emmy Hennings, Sophie Täuber, Hans Arp–, como en la posterior oleada alemana –Hausmann, Schwitters, Hannah Höch, Herzfeld, Grosz–, esta corriente más interesada por los medios del collage y el fotomontaje. Todos ellos tratan de exorcizar sus demonios o concitar las fuerzas ocultas a través de las máscaras, de imitación tribal pero sorprendentemente contemporáneas, además de poner en cuestión los estereotipos de raza y género mediante la mezcla de imágenes procedentes de la cultura popular.

Estas máscaras ni mucho menos constituyen entonces un fenómeno de masas. Despiertan el interés de un grupo de jóvenes artistas de vanguardia, que empieza a coleccionarlas y a usarlas para sus propias composiciones, pero éstos no han alcanzado todavía el predicamento que tendrán años más tarde, cuando sean reconocidos todos ellos como de los protagonistas de los distintos capítulos de la modernidad –Picasso, por ejemplo, mantiene su taller en el destartalado Bateau-Lavoir hasta 1912–. La máscara que en aquellos días causa una verdadera conmoción pública en París es la de Fantômas, el despiadado y ubicuo villano protagonista de folletines y películas mudas en la década de 1910, que atrae por igual a las clases populares y a los más distinguidos intelectuales y artistas (se declaran fanáticos del enmascarado desde Apollinaire, Max Jacob o Juan Gris, hasta Cocteau, Tanguy, Magritte o, más recientemente, Eduardo Arroyo). En gran parte, su éxito se basa en una iconografía del dandi muy cuidada, impactante y siniestra. Un entusiasmo similar se vive con el folletín de Leroux Le Fantôme de l’Opéra, también adaptada con acierto al cine. Y, salvando las distancias, esa glorificación del terror fantasmagórico adquiere una dimensión pública comparable a la de los klansmen en Estados Unidos a partir de la película de D.W. Griffith The Birth of a Nation (1915).

A partir de estos primeros años del siglo XX, la máscara es el síntoma de un generalizado proceso de reflexión estética en torno a la disolución de la identidad, o más bien a un cambio de paradigma identitario que se revela, respecto a la tradición inmediatamente anterior, mucho más complejo, con variedad de modelos y formas, y pendiente tanto del yo individual como del colectivo. El retrato, convertido como género en el principal agente democratizador del arte, sobre todo a través de la fotografía, manifiesta en el ámbito pictórico una creciente tendencia a la fragmentación, duplicación, seriación e incluso desaparición de las formas humanas. En palabras de Matisse, «el pintor ya no necesita preocuparse de detalles insignificantes, para ello está la fotografía que lo hace mejor y más rápido… la pintura sirve para representar visiones interiores». La fotografía abre las puertas a la democratización de la individualidad y determina, involuntariamente, el devenir de las artes plásticas. La posibilidad de construir una imagen propia certifica que no sólo los prohombres merecen ser inmortalizados, y permite además testimoniar la presencia de los otros, de los marginados o de los anónimos. Para Roland Barthes, la fotografía, encarnación de la verdad sin tapujos, capaz de transformar al sujeto en objeto, supuso «el advenimiento de yo mismo como otro: una disociación ladina de la conciencia de identidad». Je est un autre, la máxima de Rimbaud que funciona como un categórico enunciado de la modernidad.

Resulta prolijo determinar las características del arte moderno, pues se trata de un terreno resbaladizo, que se significa por un estado crisis permanente, por la duda, por la ambivalencia y por una pretendida independencia con respecto al acervo. De un modo más concreto, podría decirse que la modernidad está poblada fundamentalmente por seres anónimos y «otredades». Además de por máscaras, claro está. Ese interés por explorar, desde el conocimiento empírico, las contradicciones del ser humano y de la naturaleza, de hacer visible lo que está en los márgenes y desabotonar los instintos, termina de romper la unívoca dicotomía platónica belleza/bondad; abriendo un espacio, como la máscara, a lo invisible, a la locura o a lo irracional. Es aquello que el profesor Calvo Serraller definió como «guerra de liberación de la belleza» en el arte a partir de la Ilustración. Un proceso que pone en solfa el canon clásico y que irremediablemente desemboca en el arte de las vanguardias.

Liberado el arte de la obligatoriedad de belleza, en el siglo XIX se constatan nuevos modos de representación de rostros anónimos, a partir de la investigación sobre la expresión del alma o del estado mental del individuo, como en la obra de Eugéne Géricault o de Francisco de Goya. En el caso del francés, es muy esclarecedora la serie de retratos de desequilibrados psíquicos que, con la idea de caracterizar visualmente las facciones de cada demencia, realiza en torno a 1820. Convergen en el proyecto intereses científicos y artísticos, con el objeto de convertir la apariencia fisionómica –el rostro, el exterior visible– en un elemento identificativo de la locura. Cada retrato se ocupa de una monomanía distinta, configurando la serie, en definitiva, una suerte de galería moderna de máscaras de la enajenación.

Pero el conflicto estalla con total virulencia durante las llamadas vanguardias históricas, cuando se manifiesta un inapelable rechazo a la tradición, a la reproducción de la apariencia, y se reivindica la absoluta libertad personal del artista. Gracias a esa emancipación, el arte transita por vías inexploradas: la abstracción, la sublimación del color a través gamas estridentes, la dislocación de las formas y de la perspectiva caballera, la alteración del continuo espaciotemporal, etc. Y en esa obsesión por lo puramente formal propia de las vanguardias, la máscara funciona en el retrato como una herramienta ideal para la representación del arquetipo. Esos rostros de facciones antinaturalistas, logradas mediante la simplificación o la deformación, alcanzan un enorme valor simbólico. Muestran al hombre como un ser aislado en la vorágine contemporánea, y, a partir de escenas generalmente intrascendentes –la Historia es reemplazada por las historias–, interpelan al espectador mediante una aproximación al sujeto directa e instintiva. Es ésta una pintura intensa e incisiva, y hasta violenta e impúdica, si me apuran.

Una vez extendida esta nueva estética «de la fealdad» –a través de la descomposición cubista, de la deformación expresionista o de la veladura más metafórica del surrealismo– se hace evidente que en este complejo panorama el artista se enfrenta a un problema: la dificultad de captar a través de una pintura tan subjetiva la «verdadera» identidad del modelo. En palabras de Giacometti, «es imposible pintar un retrato. Ingres podía hacerlo. Podía terminar un retrato. Era una forma de sustituir a la fotografía y tenía que hacerse a mano, pues no había otra manera de hacerlo. Pero ahora no tiene sentido». El triunfo de la subjetividad, la ausencia de dogmas y la oportunidad trabajar desde un punto cero son determinantes para la transformación del retrato moderno, menos interesado por la precisión fisionómica, por la búsqueda del parecido, que por la potencialidad expresiva de los rostros y las formas indeterminadas. El proceso estético que promueve la modernidad pasa por poner en tela de juicio la idea de identidad (por obsoleta) y proponer en cambio otras alternativas identitarias. Rostros desdibujados, deshechos, fragmentados, recortados… rostros como máscaras en los confusos límites entre lo individual y lo colectivo.

Porque el hombre moderno, en su condición anónima y perecedera, es ya un ser sin certezas. Un individuo diluido en la vorágine metropolitana, ataviado con un rostro-máscara que lo presenta impasible (sin pasión). Desde un punto de vista estrictamente filosófico podríamos establecer tres pasos en la conversión del individuo en masa. Uno, a partir de Nietzsche, nos presenta al sujeto moderno sin temor de dios, como sustancia autónoma y libre, y podría estar encarnado por el flâneur de Baudelaire, que se recrea deambulando entre la multitud. Otro, durante los años treinta del siglo XX, personificado en un ser alienado, el deshumanizado «hombre-masa» de Ortega, un producto de la sociedad mecanizada que ha perdido su individualidad e ideología –se plantea esta tesis durante el auge de los totalitarismos–. Y una última visión del individuo moderno, que alcanza su máxima potencia al metamorfosearse en masa, según la formulación de Canetti en su monumental Masa y poder (1960), y que podría ser transcrito a través del siguiente aforismo de Karl Kraus, su maestro: «Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cada cual es el prójimo de sí mismo».

La máscara como metonimia visual que describe a estos «prójimos de sí mismos». Como la del subcomandante Marcos, un hombre sin rostro, sin individualidad, que gracias al pasamontañas se convierte en todos los miembros del ejército zapatista y en los indígenas que representa. Porque la máscara crea un personaje, pero oculta mucho más de lo que muestra. Como señala Canetti, «tras la máscara comienza el misterio». En un medio específicamente artístico, estos rostros-máscaras, aun dotados de una fuerte carga de misterio, carecen de cualidades mágicas o atávicas. Las nuevas identidades que proponen revelan incertidumbre, desdoblamiento o extrañamiento, aspectos definitorios de la mestiza sociedad contemporánea. Y la apariencia con la que se presentan estos «otros» es sorprendentemente disímil: maquillados, desprovistos de mirada, convertidos en maniquíes, esqueletizados, multiplicados…, especímenes presentes en la exposición a través de un selecto conjunto.

Una de las piezas más exquisitas de la última sección de la muestra, y hasta del repertorio total, lleva la firma del pintor checo František Kupka. Se trata de una obra figurativa –a cargo de uno de los pioneros de la irrupción en París del arte abstracto– que representa a una gigolette maquillándose –preparando su máscara–. Pertenece a la serie de pinturas en torno a la imagen de la prostitución previa a su definitivo abandono de la figuración. La escena, dotada de movimiento y expresión a través del arabesco de los perfiles y, sobre todo, del colorido brillante, aplicado mediante amplias y sueltas pinceladas, anticipa su concepción lírica y esotérica del arte. No en vano, Kupka, antes de dedicarse profesionalmente a la pintura, ejerció en Praga como médium en sesiones espiritistas.

Además de misterio, la obra trasluce la idea planteada por Baudelaire en su «Elogio del maquillaje», perteneciente a El pintor de la vida moderna (1863): «El maquillaje no es para esconder o evitar ser descubierto; por el contrario, quizás es ostentar, si no con afección, al menos con una especie de candor». Plantea en ese ensayo la necesidad de que la mujer pierda su aspecto natural y se transforme en un ídolo de apariencia mágica y sobrenatural. Kupka, como otros importantes artistas coetáneos –Auguste Chabaud o Georges Rouault–, repara en el exagerado enmascaramiento al que se someten las prostitutas para llamar la atención de sus clientes. Ello pone de manifiesto que en toda interacción social hay siempre un elemento ficcional. Actrices que juegan un rol y que tratan de provocar en su público una reacción, dominando los signos y expresiones que comunican al exterior a través de una máscara.

La tensión entre el exterior y el interior del ser humano en la pintura moderna encuentra otro paradigma sugestivo en la serie de retratos con los rostros desprovistos de mirada. Presencias inquietantes, inexpresivas, sin aliento, pero que, mediante ese procedimiento, paradójicamente, pueden llegar a adquirir una apariencia metafísica y meditabunda, como de figuras conectadas con el más allá. Se trata de efigies que admiten, como pie de foto, el verso de Cesare Pavese «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos».

Las teorías clásicas fisionómicas establecen que la parte más espiritual del rostro se encuentra en los ojos. Por ello, eludir la mirada en la representación equivale a hurtar al sujeto de su individualidad, a deshumanizarlo, a cosificarlo. Antes de que los fauvistas o los cubistas convirtiesen metafóricamente a la figura en un objeto, como un simple accidente de lo sensible –al decir de Francastel–, Paul Cézanne, en sus retratos, prescinde deliberadamente de la profundidad psicológica de los rostros. Como si pintase manzanas, de la fisionomía del retratado al artista sólo le interesa lo que ésta aporta en cuanto a forma, estructura y volumen, y así se advierte en la serie de más de veinte retratos dedicados a su mujer, Hortense, irreconocibles con la modelo y entre sí. A través de una máscara, con la mirada prácticamente cegada, Cézanne presenta a su mujer como una desconcertante otredad.

Por la maestría en el uso de este recurso son conocidos, sobre todo, los retratos de Amedeo Modigliani. El interés, como tantos otros pintores de su generación, por las máscaras africanas y los retratos de Cézanne predisponen al uso de un modelo de retrato muy reconocible, basado en los principios de frontalidad, síntesis y simetría, así como en la representación de unos rostros ovalados, como máscaras, en los que se insertan unos ojos almendrados privados de iris y pupilas. Según una confesión que parece tener mucho de apócrifa, el pintor habría decidido no pintar los ojos de su modelo, Jeanne Hébuterne, hasta que no comprendiese su alma. El resultado, una colección de esfinges, de enigmas indescifrables.

En la exposición contamos con la obra de dos artistas de nuestro país próximos en sus inicios parisinos a la peculiar estética de Modigliani y muy influidos por éste. Un autorretrato de la georgiana Olga Sacharoff, quien se instala definitivamente en Barcelona durante la Primera Guerra Mundial, y dos dibujos de sendas cabezas de mujer Josep de Togores, quien se relaciona en Montparnasse con Modigliani. Además, mostramos un impresionante retrato femenino del uruguayo Rafael Barradas, realizado durante su estancia madrileña en los años veinte. Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que el uso de la mirada vacía para lograr imágenes alienadas (máscaras) es más popular en las primeras décadas del XX de lo que podría pensarse. De hecho, lo advertimos en focos diversos, desde el expresionismo alemán de Kirchner, Pechstein o Schmidt-Rottluff, hasta los retratos de Soutine, Matisse, Van Dongen, Lhote, Laurencin, Dalí o Norah Borges, por citar sólo a algunos de ellos.

Una experiencia aún más radical para mitigar la individualidad en las representaciones del hombre moderno consiste en reemplazarlo por maniquíes. Se trata de una fórmula identitaria muy extendida en la pintura de los primeros años del XX, gracias sobre todo a Giorgio de Chirico. En la iconografía metafísica del artista italiano, el maniquí, que aparece por primera vez en sus obras del período parisino (1911-1915), ocupa un espacio crucial: en la asignación de nuevos significados para lo cotidiano, en la ambientación de espacios misteriosos o en la alusión a las ideas de soledad, tiempo detenido y extrañamiento tan propios de la sorprendente estética de Chirico, que mezcla la tradición clasicista y lo ordinario, la realidad y lo onírico (prefiguración surrealista), lo decible y lo indecible.

En esa operación con la que transmuta la figura humana en un cráneo oval sin rasgos faciales se adivina, además de una perturbadora y sugerente imagen poética, la crisis del sujeto moderno apuntada por Nietzsche –«Soy el único hombre que ha comprendido a Nietzsche. Todas mis obras lo prueban»–. La personalidad melancólica del italiano o las lecturas de Schopenhauer y Lo trágico cotidiano (1906) de su amigo Papini, donde se formula una interesante idea de otro mundo: «Era aquel un mundo turbio y cerrado, en el que la sombra vencía a la luz y lo trágico salía fuera de lo ordinario; un mundo habitado por jóvenes pálidos y sin ilusiones, por hombres poseídos y atormentados por ideas fijas y por terrores nuevos…», coadyuvan a la instauración de un modelo figurativo completamente deshumanizado.

Estos seres sin voluntad, imbuidos de connotaciones ontológicas, políticas o sociales, son adoptados y adaptados por las distintas sensibilidades del panorama vanguardista. Comenzando por los correligionarios de Chirico en Valori Plastici –Carrà, Morandi–, y siguiendo por los miembros del Dadá berlinés –Grosz, Hausmann, Heartfield–, por los tanteos figurativos de los constructivistas rusos –Malevich, Rodchenko–, y por la pléyade surrealista –Ernst, Dalí, Man Ray, Germaine Krull–, quienes manifiestan una verdadera obsesión por los maniquíes, confiriéndoles incluso un alto contenido sexual, como es evidente en las muñecas de Hans Bellmer. En España, el arquetipo chiriquiano tiene una menor difusión, a pesar de lo cual podemos hallar su rastro en la producción de González de la Serna, presente en la muestra, así como en la de Maruja Mallo, Gregorio Prieto, José Caballero e incluso en la obra temprana de Francisco Bores.

En un proceso de suplantación similar, aunque más acorde con la moderna sociedad industrial, ciertos artistas –como Léger, Picabia, Man Ray, Charles Sheeler o Willi Baumeister– plantean su visión mecanizada del hombre haciendo comparecer en sus obras a extrañas criaturas mecánicas. En este sentido, y en el experimental ámbito de la Bauhaus, resulta paradigmático el Ballet triádico de Oskar Schlemmer (1922), uno de los principales precursores de la coreografía contemporánea. Esta obra exige para la función de los bailarines, caracterizados como autómatas, un gran número de indumentarias distintas basadas en formas geométricas –cubos, prismas, esferas, conos–, con la intención de transformar los cuerpos en extraños y despersonalizados volúmenes dinámicos. El resultado es alucinante. [https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo]

El maniquí y el autómata son la consecuencia de los procesos reflexivos en el arte en torno al hombre y su doble, y personifican de un modo convincente el abatimiento y la angustia de la modernidad. En este mismo sentido, pero con una mayor inclinación por lo perverso, encontramos otra identidad inhumana perturbadora, la que convierte el rostro en calavera, la máscara suprema de lo macabro. Ese proceso de esqueletización, presente en la muestra a través del autorretrato de Ensor y del retrato de Goya por Ragel (Skeletoff), tiene un pedigrí de rancio abolengo, en relación con el tópico barroco de la naturaleza efímera de la vida terrenal, el tempus fugit y el memento mori, o el género de la vanitas en el ámbito del bodegón. En el caso moderno, mantiene su esencial sentido simbólico o crítico, pero el valor moralizante queda supeditado por el de la sorpresa que provoca la paradójica muerte viviente. En cualquier caso, la calavera y el esqueleto son motivos recurrentes en la obra de muchos creadores modernos, como Rops, Munch, Kubin, Grosz y Delvaux, o en nuestro país Solana, Lekuona, Luis Fernández o Daniel Sabater.

La obsesión identitaria más frecuente del hombre moderno corresponde a su desdoblamiento. La ficcionalización del doble nos permite indagar sobre nuestro propio yo, además de procurar una barrera disuasoria para los que pretenden acceder a nosotros. El doble es una impostura tan explotada en el ámbito literario como en el de las artes plásticas, en origen mediante el fenómeno del doppelgänger, del gemelo malvado que todos tenemos, que da pie a la reflexión en torno a lo real y lo sobrenatural, el ser y la apariencia de ser, el individuo y la sombra o el espejo. Desde La maravillosa historia de Peter Schlemihl, de Chamisso, donde el personaje principal, para medrar socialmente, vende su sombra (la proyección del sujeto simboliza la objetivación del yo) y acaba por ello convirtiéndose en un marginado, al Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, mito de la eterna juventud, pasando por Hoffmann, Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Sawa, Unamuno, Gómez de la Serna, Borges, Cortázar…

El doble funciona como una metáfora visual que expresa un conflicto pertinente a la idea de modernidad: la lucha entre la literalidad y el sentido figurado, o entre lo semejante y la irrealidad. La máscara de uno mismo es un recurso estilístico que ha dado a la imprenta alguna de sus mejores páginas y el leitmotiv de los grandes maestros de la heteronimia y la autoficción, como Pessoa o Machado. Vila Matas, en su Dietario voluble, explica en qué consiste esa estrategia: «Escribimos siempre después de otros, y quizás por eso tantas veces perseguí –con citas literarias distorsionadas o inventadas que ayudaban a crear sentidos diferentes– una imagen mía hecha con rasgos ajenos, y quizá por eso tantas veces fragmenté el antiguo texto de la cultura, y diseminé sus rasgos haciéndolos irreconocibles, del mismo modo en que se maquilla una mercadería robada. Así fui abriéndome camino, así fui avanzando. Para andar por ahí nada tranquiliza tanto como una máscara».

En la pintura moderna, la disolución del sujeto o la de los límites entre realidad y ficción (o identidad y alteridad) constituye un campo muy extenso y fecundo. A través del concepto del doble –Kahlo, Magritte, Bacon– o del transformismo –de Duchamp y Boiffard a Sherman y Sophie Calle–. Convertirse en otro siempre plantea un arriesgado ejercicio performativo que pone en cuestión los roles, como cuando Lucie Schwob se transforma en la artista Claude Cahun y enuncia que «Je est un autre–un multiple toujours», es decir, que es otredad, a la manera de Rimbaud, y que además es siempre un múltiplo.

Pero liberarse a través de la multiplicación es ya una maniobra metamórfica más propia de la posmodernidad, asumida por una cultura globalizada donde la imagen sustituye a la obra y en la que se cuestionan los principios fundamentales de la tradición artística moderna, como la unicidad, la autoría o la originalidad. Un ejercicio conforme a un arte sin estilo, híbrido, apto para el consumo masivo y deliberadamente tramposo, donde el drama de la alienación es sustituido por el éxtasis de la comunicación, éste sí verdaderamente obsceno. Harina de otro costal sobre la que el avezado y clarividente Jean Baudrillard alerta en El otro por sí mismo: «La fuerza de la metamorfosis está en el fondo de toda seducción, incluidas las de las formas más fáciles de sustitución, las de las caras, los roles, las máscaras. Rodeamos cada seducción de una metamorfosis, y rodeamos cada metamorfosis de un ceremonial. Así es la ley de las apariencias, y el cuerpo resulta el primer objeto atrapado en este juego».

Ahora que todo es simulacro y apariencia, y que campan a sus anchas los efímeros avatares de la hiperconectividad, por qué no volver al arte del siglo de las máscaras y los rostros transfigurados en máscaras. Vale la pena dejarse seducir, confiar en que las máscaras pueden –si es que así lo queremos– decirnos la verdad sobre nosotros mismos.