Comienzan a tomar forma estas líneas tras unos segundos turbadores y emocionantes en que la hoja en blanco amenaza desde su imponente silencio. Es un placer sencillo, en estos tiempos inciertos, enfrentarse con un papel anhelante (o con una menos evocadora pantalla de ordenador) que apremia, mudo pero insistente, a llenarlo de palabras. Imagino en ese mismo trance a los autores de los dibujos que exponemos estos días en el Museo en Vanguardia dibujada, instantes antes de plasmar los primeros trazos de sus composiciones, de conjurar el vacío de unos simples papeles y de darles esa vida que late hoy en ellos. Y es que un dibujo transmite una sensación de intimidad creativa; como espectadores no podemos evitar sentir que estamos husmeando en el making of de un artista, el de sus obras y, en general, el de su propio lenguaje, que comenzaron ahí, experimentando sobre una hoja en blanco tras esos momentos de estimulante incertidumbre. Sin embargo, el mero hecho de que los estemos contemplando en una exposición significa que estos dibujos no han quedado abandonados en una carpeta privada, condenados al olvido por pinturas o esculturas a los que pudieron haber servido de estudio previo o que, sencillamente, se impusieron a ellos por ser «artes mayores». Han conservado (o se les ha concedido), en cambio, un valor propio de obra de arte independiente, en el que confluyen la fascinación por «leer» en ellos el gesto más personal de sus creadores y la superación, en la apreciación del arte moderno, del concepto de los géneros artísticos «menores».

Porque, efectivamente, no siempre fue así. Considerar un dibujo como una obra per se, al margen de cuál fuera su destino inicial (boceto u obra final), simplemente porque forma parte del corpus creativo de un artista, es algo que debemos a las innumerables revoluciones de la cultura del siglo XX.

Entre los muchos ejemplos que permiten ilustrar este cambio de mentalidad resultan muy elocuentes estas palabras que Bernard Berenson (1865-1959), el quizá más célebre estudioso y connaisseur del arte renacentista italiano, escribía en 1949 en su autobiografía (Apuntes para un autorretrato) respecto a su publicación de 1903 de los dos influyentes volúmenes de Dibujos de los pintores florentinos:

«Ese libro, hasta donde yo sé, fue el inicio de una manera bastante o completamente nueva de enfocar el estudio de los dibujos de un artista, con independencia de su valor intrínseco como creaciones, gracias a la cual se les empezó a dar mayor importancia de la que habían tenido hasta entonces. Es más, este trabajo representó el primer intento de estudiar el conjunto de dibujos que se habían conservado de la producción completa de una determinada escuela de pintores. Las dos principales contribuciones que se le reconocieron fueron, primero, la inclusión de los dibujos como parte esencial de la creatividad de un artista y de una puesta en valor equivalente a la de su obra acabada; y segundo, la luz que arrojan los esbozos para un determinado lienzo no solo sobre el proceso creativo, sino sobre las dotes particulares del artista ¿Era un pintor nato, como, por ejemplo, Tiziano, o más bien un dibujante nato, como Miguel Ángel?

Hoy en día es impensable que se publique una monografía sobre un artista que no dé la misma importancia a sus dibujos que a sus obras acabadas. Es posible que ello se deba, al menos en parte, al resultado de mi enfoque de este tema en The Drawings of the Florentine Painters.»

Esta cita, referida a maestros antiguos, resalta cómo la nueva valoración del dibujo que aporta la modernidad no fue resultado exclusivo de la consideración de los artistas de vanguardia sobre sus propios medios de creación, sino también de una mirada renovada y desprejuiciada, desde perspectivas modernas, al arte anterior, por parte de estudiosos como Berenson.

La diferencia es muy significativa. Entre, por ejemplo, el dibujo como «origen primero de la pintura y la escultura», que Francisco Pacheco limitaba, en su tratado Arte de la pintura de 1641, a práctica fundamental en la formación del artista y boceto preparatorio de piezas mayores, y el dibujo reivindicado como obra acabada por Berenson median tres siglos de desarrollo artístico. Y en ellos se produjo su consolidación como un recurso con una valoración estética secundaria, aunque de uso imprescindible, en la práctica artística de herencia renacentista de pintores, escultores, arquitectos, grabadores y diseñadores que, pese a todo, las enseñanzas académicas siguieron perpetuando en los tiempos modernos.

Animados por consideraciones similares a las de Berenson, historiadores y especialistas se lanzaron a lo largo del siglo XX a publicar catálogos de dibujos de grandes maestros, antiguos y modernos, fascinados por un medio en el que podían reconocer los trazos más genuinos de sus autores, la huella más directa de sus admiradas manos. Así se desvelaron los procesos creativos de obras maestras del arte universal y, como apuntaba Berenson, se pudo debatir sobre si el talento original de un maestro residía (o no) en un dominio del dibujo que, siendo base de su educación artística, se presuponía inexcusable para valorar su calidad. Un giro copernicano, sin duda, del pintor que dibuja al dibujante que pinta.

O que esculpe. En septiembre de 1910, unos días antes de la inauguración de una exposición de sus dibujos en la sede del diario parisino Gil Blas, Auguste Rodin le decía al periodista René Benjamin: «mis dibujos son la clave de mi obra; mi escultura no es otra cosa que un dibujo en todas las dimensiones. He dibujado toda mi vida. Comencé mi vida dibujando y nunca he dejado de hacerlo». A sus setenta años, el primer gran escultor moderno, autor de una obra revolucionaria en su tiempo que abrió la puerta a la experimentación de la vanguardia, se confesaba ante todo dibujante. Una auténtica expresión de humildad artística y la reafirmación de un enorme corpus de obras, unas diez mil, que la fama de sus esculturas dejó en segundo plano, pero que representan el empeño creativo de toda una vida, independiente en la mayor parte de los casos de su «arte mayor», al que pocas veces sirven de boceto previo.

En esos compartimentos de clasificación tan socorridos (y simplificadores) para explicar el arte, Rodin, como Picasso y Matisse, formaría parte de una estirpe de extraordinarios dibujantes que tiene una referencia capital en Ingres quien, si para Rodin era un «maestro imperfecto», gran dibujante pero falto de la «profundidad y consistencia» de los modernos como él, para Picasso (a quien Jean Cocteau llegó a llamar con sorna un «auténtico Monsieur Ingres») fue un referente indispensable en la construcción de un nuevo clasicismo. Fascinado por su obra desde que visitara en 1904 el museo del artista en Montauban y viera El baño turco (1862) en su primera exposición pública en el Salón de Otoño parisino de 1905, Picasso se inspiró, reinterpretó y copió al gran maestro del clasicismo académico francés y tuvo incluso un «período ingresco» (1915-1925). No parece exagerado afirmar que en la base de esta afinidad electiva se encontraba un diálogo entre dos inmensos dibujantes. Al margen, pues, del estilo o del lenguaje concreto en que se manifiesten los trazos de sus dibujos, estos maestros de épocas artísticamente tan alejadas compartieron, sin duda, una convicción personal en la relevancia del dibujo más allá de su mera utilidad.

El primer catálogo de dibujos de Picasso, debido a Waldemar George, se publicó en 1926, cuando el artista tenía cuarenta y cinco años y su carrera aún se extendería casi cincuenta más. No fue pues una visión retrospectiva, fruto del análisis póstumo de la trayectoria completa de un pintor. Sus dibujos eran, simplemente, una muestra más de su obra, tan digna de estudio como cualquier otra. E igualmente interesante para ser presentada en una exposición, como la organizada en la galería de Paul Rosenberg en 1927. La relevancia otorgada a los dibujos del artista se explica por sí sola ante estas palabras de Francis Bacon: «Fui a ver la exposición Cent dessins par Picasso en la galería Rosenberg [en junio-julio de 1927]. Recibí tal choque que me dieron ganas de ser pintor. ‘¿Por qué no intentarlo?’, me dije». Que unos dibujos pudieran estimular una vocación artística parece el logro máximo para una técnica que siempre había estado a la sombra de la pintura. Pero el mundo era ya otro, eso está claro.

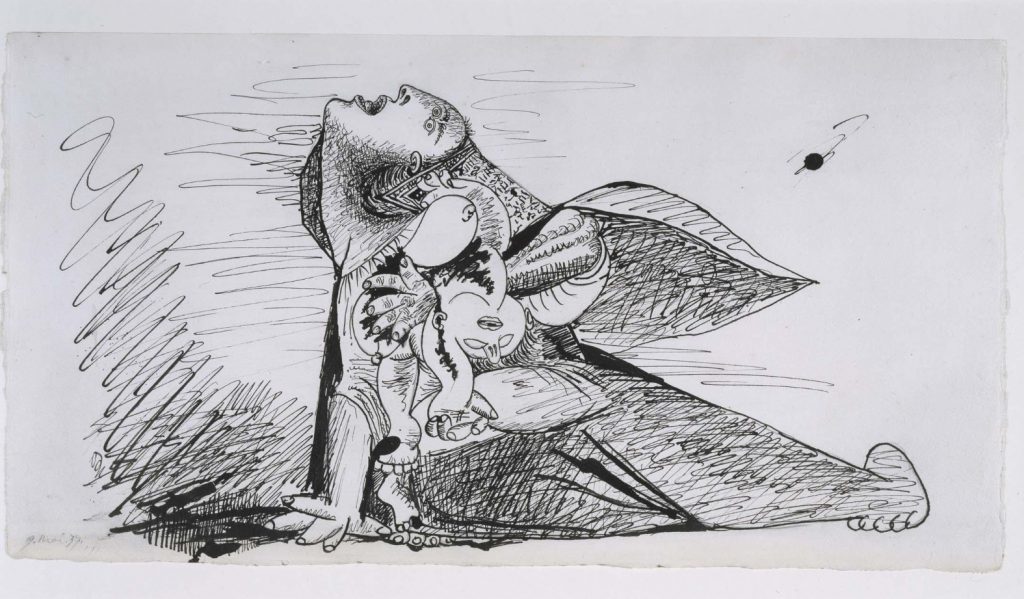

Picasso realizó miles de dibujos, sueltos o en centenares de cuadernos. Según la catalogación del On-line Picasso Project del profesor Enrique Mallén, y si consideramos como tales también acuarelas, gouaches y pasteles, la cifra sobrepasa los veinte mil, una cantidad absolutamente apabullante dentro de las casi treinta y seis mil piezas inventariadas entre todas las disciplinas que practicó el artista. En la tradición de los grandes maestros «clásicos», el dibujo estuvo siempre presente en Picasso, en su formación y en su obra, ya como boceto preparatorio (sirva mencionar el cuaderno de apuntes para Las señoritas de Aviñón, del que mostramos unas páginas en Máscaras, o los estudios para Guernica) o como pieza independiente. Extraordinariamente prolífico en este campo, Picasso fue, qué duda cabe, y como Rodin, dibujante antes que cualquier otra cosa.

Quizá una insatisfacción permanente le llevó a generar una obra tan abundante: «para mí, cada cuadro es un estudio. Yo me digo: algún día lo terminaré, haré que sea algo acabado. Pero desde el momento en que empiezo a terminarlo, se convierte en otro cuadro, y pienso que lo reharé. Y al final siempre es algo diferente. Si lo retoco, hago de él un nuevo cuadro», decía en 1956 en una entrevista en el Vogue neyorquino. Podemos extrapolar esta reflexión al dibujo: cada hoja en blanco es diferente de la anterior y de la siguiente, por eso llenar una tras otra es un ansia vital inagotable.

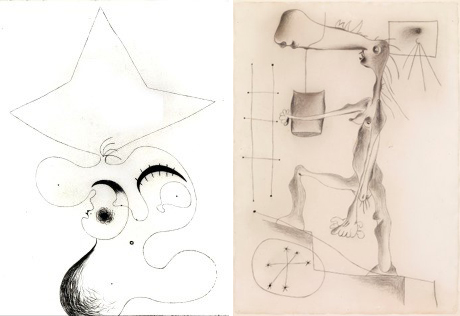

Otro gigante del dibujo del siglo XX fue Matisse. Para él, como hijo brillante de su tiempo moderno, dibujar era una «liberación»; en sus trazos veía «la traducción directa de mi más pura emoción»; su expresividad creativa no necesitaba de nada más que simples líneas para mostrarse en toda su franqueza. Y viniendo de un extraordinario maestro del color, esta afirmación resulta especialmente valiosa. Viene aquí a mi mente aquella muy lejana «querella» entre dibujo y color de los pintores florentinos y venecianos del Renacimiento, empeñados en demostrar la superioridad de uno u otro como base de la pintura. Matisse, dibujante con líneas y con manchas de color, representa, en el seno de las vanguardias históricas, la conquista de la libertad técnica absoluta de los artistas y la ruptura definitiva de los esquemas tradicionales.

Como en Picasso, el concepto de apunte o estudio preparatorio de una obra mayor es cuestionable: «el artista que quiera trasladar una composición de un cuadro a otro más grande debe, para conservar la expresión, concebirla de nuevo, modificar sus apariencias, y no simplemente encuadrarla». Ambos se sirvieron de este recurso para preparar obras de grandes dimensiones y de gran empeño. Pero también es cierto que cada dibujo es único y diferente y que las obras finales a las que pudieron servir de notas tienen también su propia personalidad, que no deriva necesariamente de unos dibujos previos que las expliquen. Pues éstos más bien son un proceso creativo en paralelo, fascinante en sí mismo y que bien podría existir, asimismo, sin la pintura con la que se relacionan.

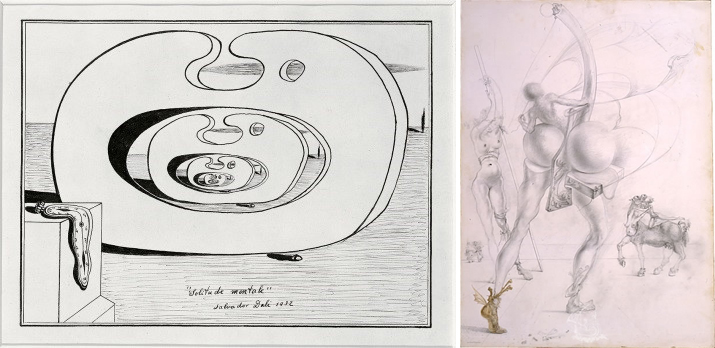

Por su parte, Dalí fue, como Picasso, un virtuoso del dibujo, otro dibujante antes que pintor, temporal (pues así empezó su práctica artística, dibujando) y conceptualmente. De él dijo en 1944 el escritor George Orwell, tras leer su bizarra autobiografía, La vida secreta de Salvador Dalí, que era «un dibujante de muy extraordinario talento. Y, a juzgar por la precisión y seguridad de sus dibujos, un esforzado trabajador. Incuestionablemente Dalí posee dos cualidades, un don para el dibujo y un egoísmo atroz». La descripción de un dibujante genial, sin duda, que incluso ilustró sus propias memorias, quizá porque para un dibujante metido a escritor, los trazos siguen siendo más elocuentes que las palabras.

Les invoco un último ejemplo dentro de los tantos posibles, en esa «primera división» del arte moderno, ya revestida de tintes míticos pese a lo cercano de las existencias de estos artistas a nuestro presente. Los miles de dibujos de Joan Miró, en su mayoría conservados en la fundación de Barcelona, revelan a otro dibujante nato. La primera manifestación de su singular lenguaje personal se produce, precisamente, a través de los trazos del dibujo. En ellos se puede seguir la génesis de un universo propio y la metamorfosis que se opera progresivamente en su arte hacia un mundo fantástico, plagado de signos originales que nacen de motivos tomados del natural, pasados por el tamiz del sueño y la poesía.

La consideración que Rodin, Picasso, Matisse, Dalí o Miró tuvieron sobre el dibujo y que plasmaron en obras salidas de sus manos, o en sus declaraciones, no siempre transcritas por esas mismas manos, es solo una mínima muestra dentro del inconmensurable panorama del arte moderno. Notas libres y espontáneas, ensayos de composiciones pictóricas, dibujos sin más finalidad que la mera expresión sobre un papel de artistas en continua creatividad; trazados con líneas o colores; realizados con lápices, tintas, acuarelas o incluso «dibujados» con tijeras, en el caso de los collages y papiers decoupés; sobre papeles, cuadernos o soportes menos nobles (como servilletas); de mano de pintores o escultores; y de infinitas temáticas, componen un riquísimo crisol que explica las conquistas artísticas del siglo XX y la relectura, en clave moderna, del arte del pasado.

Solo me queda ofrecerles un hermoso refugio, ahora que arrecia el temporal, en nuestra exposición Vanguardia dibujada (1910-1945), que hemos organizado con la generosa colaboración de nuestros amigos de Fundación Cultural Mapfre, y que recorre las primeras décadas del XX a través de veintiséis artistas, internacionales y españoles, y de dibujos de una gran variedad de lenguajes y temáticas. La partida sigue y nosotros resistimos, asomados estos meses, como a través del ojo de una cerradura que nos deja intuir solo una pequeña y sugerente parte del todo, a un fértil y gigantesco terreno creativo cuyos protagonistas fueron de profesión, dibujantes.

¡Muchas gracias por las recomendaciones, un saludo!